- 2024年05月13日

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 高まる文理融合・文理横断の必要性

- 2

- 近年、文理融合系学部の設置が相次ぐ

- 3

- 2割の大学が文理融合系学部を設置

高まる文理融合・文理横断の必要性

文理横断による総合知の創出に向けた取り組みも推進されている。

社会が急速に変化し、課題の複雑化が進む中で、個別の専門分野の知による問題解決がますます困難になったことなどを背景に、2000年代以降の中央教育審議会答申などにおいて、文理横断・文理融合の必要性が繰り返し強調され、大学の教育改革も進んできた。

近年、文理融合系学部の設置が相次ぐ

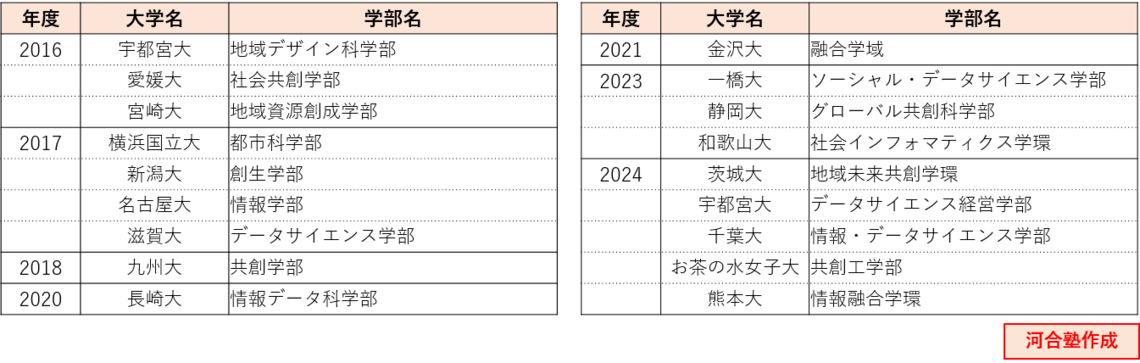

その象徴的な取り組みの一つが、文理融合系学部の設置である。「大学改革実行プラン」「国立大学改革プラン」などを踏まえた、国立大学法人の第3期中期目標・中期計画期間(2016~21年度)以降、改組が相次いでいる<表>。

中でも目立つのが、データサイエンス系学部だ。統計学・数学・情報科学など理系的な要素の強い学問をベースにしつつ、経済学・経営学や心理学なども学び、文理を横断・融合しながら社会課題の解決に向かう人材を育成する学部である。2017年度の滋賀大学を皮切りに、国公私を問わず、さまざまな大学で設置されている。

2割の大学が文理融合系学部を設置

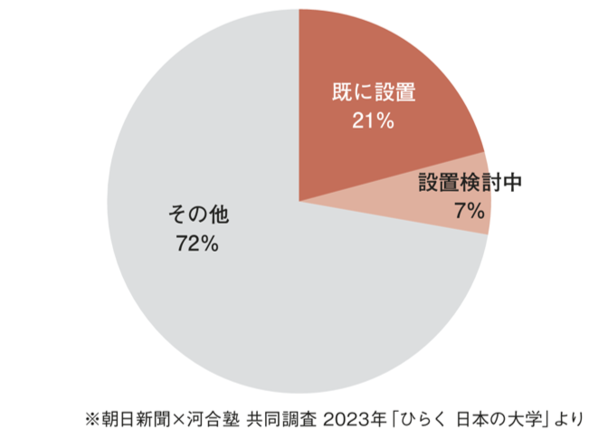

「ひらく 日本の大学」(※)によると、文理融合・学際系学部を、全体の2割の大学が設置し、1割弱の大学が設置を検討している<図>。

- 「ひらく 日本の大学」:朝日新聞社と学校法人河合塾が共同で実施している全国大学調査。

大学・高専機能強化支援事業支援1の選定結果にも、文理横断・文理融合系の学部の設置構想が目立つ。政策の後押しもあり、今後もさまざまな大学で設置が続くだろう。

なお、文理横断・文理融合系学部には、学部名からは学ぶ内容が分かりにくいものも見られるが、いずれも、学内のリソースを結集して、今後の社会で求められる人材の養成、資質・能力の育成をめざした学部であることは共通している。

当該学部のカリキュラムだけでなく、各大学が持つ他学部・大学院や研究所、所属する教員の専門分野なども参考に、実際の教育内容を理解するとよいだろう。

この記事をシェアする