- 2025年05月26日

- 2025年07月08日

この記事をシェアする

進路選びに役立つWeb活用術 Part1

はじめに

高校の進路指導には、生徒が自己のあり方・生き方を考えて主体的に進路を選択できるように教育活動全体で取り組むことが期待されています。とはいえ、社会の情報化が進み中高生の利用するメディアも多様化する中、何が生徒の進路選択に役立つのかを見極めるのは、先生方にとってもなかなか大変。そこで本記事では、そんな先生方にきっと役立つ進路指導におけるWebサイト活用方法を、2回に分けてご提案します。

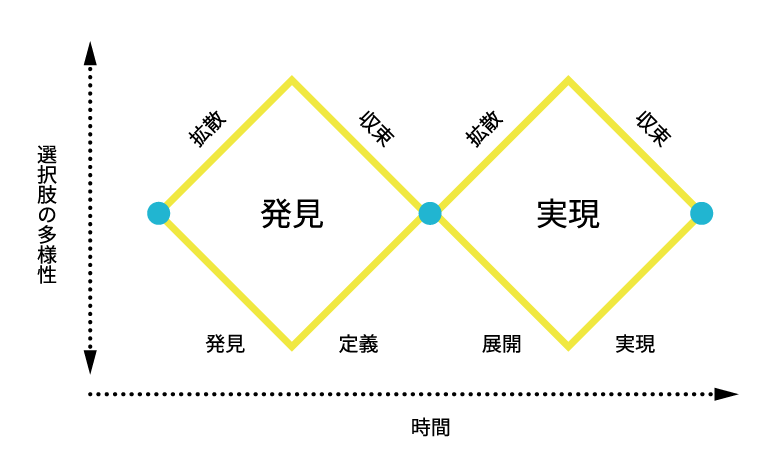

高校の進路指導は、生徒の進路選びに注目してみると、適性検査などで自己理解を深め自分にマッチする学問・大学(≒進路)を探して見つける段階(発見プロセス)と、進路実現のために具体的な志望校・受験校を決める段階(実現プロセス)の大きく2つに分けて考えることができます(図表1)。このうちPart1では、「発見プロセス」で活用できるWebサイトとその活用方法をご紹介します。

みらいぶっく

-「好き」から「学び」を発見

河合塾の「みらいぶっく」は、中学生・高校生のための学びのデータベースです。このサイトについてに「ふとした出会いのために」とあるように、なにげなく選んだ本や日頃関心のある言葉から自分の興味・関心を深め、さまざまな学問分野や大学との出会いを作り出し、生徒たちが将来の進路を主体的に考えていけるように支援することをコンセプトとしています。

みらいぶっくでは、生徒の進路意識に応じた9つの切り口から学問の世界に触れることができます(図表2)。将来の見通しがまだ十分でない生徒でも相性診断や関心のある言葉、仕事を手がかりに探すうちに、自分の興味・関心を深め、これまで想像もしなかった学問分野・大学と出会うことができます。つまり、進路発見を手助けするいわば「ナビ」というわけです。

高1のどんな学問分野があるかを知るから

「みらいぶっく」は主に中学生・高校生(1~2年次)を対象としています。特に高校1年次、文理選択を意識し始める時期や進路探しを本格的に始める初期におすすめです。将来の見通しは漠然とはあるが、何を学びたいかまだわからない時期にも活用できます。

というのも、その特徴に理由があります。「みらいぶっく」には、265もの多様な学問分野の紹介はもちろん、学問研究への入り口となる3,900もの本やマンガなどのデータを搭載。その学問分野の研究者がおすすめするものから「これおもしろそう!」と“ジャケ買い”するように、選んだ本やマンガが想像もしていなかった学問分野の研究につながっている、生徒たちにそんな体験をしてもらいたいとデザインされています(図表3)。

|

本から

(本と出会い、学問と出会う) |

約3,900もの本やマンガ、映画などから、同じ分野でおすすめの本や関連する学問分野を探すことができる |

|---|---|

|

関心から

(関心のある言葉・話題から) |

「IT・AI」「社会・ビジネス」など9のジャンル1,300ものキーワードから、関連する学問分野を探すことができる |

|

仕事から

(仕事を知れば学ぶべき学問がわかる) |

100を超える仕事などから、必要な学問分野を探すことができる。内閣府e-CSTIによる社会人アンケート調査データを活用 |

また、関心のある言葉では、9ジャンル1,300ものキーワードを搭載。たとえばIT・AIから「ゲーム開発」を選ぶと、関連する学問として、情報学に加えて、デザイン学や商学なども提示(図表4)。実社会では一つの物事に多彩な学問のかかわりがあることを伝え、生徒が特定の分野を深く調べるだけでなく、視野を広げながら自分の興味・関心を深めることができます。

高校での学年別活用シーン

高校1年生:文理選択、興味・関心の深掘りに

高校1年次は、前述のとおり文理選択を決めるうえで、方針の検討に役立ちます。この時期の生徒は一般的に将来への見通しがそれほど明確でない場合も多く、みらいぶっくの本や関心のある言葉から、まずは自分の興味・関心を深め、関連する学問分野を知ることから始めて進路の方針・文理選択の一つの判断材料を得ることができるでしょう。

ただ、関連する学問分野を発見できても、自分が学びたい学問分野を具体的にどう選び決めるかは悩むところです。実際、河合塾 Kei-Netが大学生に行ったアンケート調査では中高生のとき「決め方」を学んだ生徒はわずか13%という結果に。

そこであわせて活用できるのが、河合塾の進路探究プログラム「ミライの選択」です。ミライの選択では生徒が自分の進路を考えるプロセスを見える化するワークなどを通じ、意思決定の方法を学ぶことができます(図表5)。一人ひとりの生徒が納得のいく進路探しに最大限効果を発揮してくれるはずです。

高校2年生:大学・学部研究、分野の深掘りに

高校2年次になると、進路選択はより具体的な段階に入ります。この時期の生徒には、気になる学部・学科を絞り込み、具体的な大学を検討するうえで役立ちます。高校1年次の自分の興味・関心をさらに深め、みらいぶっくの学問名や学部・学科から学べる大学の情報を集めることができるでしょう。

みらいぶっくには、学問分野の紹介に加えて、学べる大学やその分野で活躍する研究者の情報も掲載されています。「大学の最新研究を訪ねて」では、さまざまな大学で行っている最先端の研究を、研究者自身が高校生向けにかみ砕いて紹介しています。生徒はオープンキャンパスでの体験講義などとともに、これらの研究内容に触れることで、大学での学びや学問研究のイメージをよりリアルに持つことができるでしょう。

*各高校Webサイト掲載内容より河合塾作成

| 学校名 | 配当 | 活用方法 |

|---|---|---|

| 錦丘高校(石川・県立) | 高1総合 | 自分の興味・関心のある学部・学科や学問、仕事、研究テーマなどから検索して出会った本を、夏休み中に1冊読んでみてワークシートに本に対するコメントを書く。 |

| 大和高校(神奈川・県立) | 高2総合 | 自分の興味・関心のある分野を絞り切れていない生徒に絞り込みに活用。調べた内容をグループワークで共有、Google Formに入力。次回以降は分野別の活動に移行。 |

| 東高校(大阪・府立) | 高2総合 | 興味のある学問分野を見つけ関連する本をリストアップし、読みたい本を1冊選ぶ。次回の授業で自分の選んだ本の内容をグループで発表する。 |

最近は大学や地方自治体などが、中高生に学問の世界や大学の学びを体験してもらおうと、体験イベントや講座、ワークショップを主催することも多くなりました。生徒はこうしたイベントなどに積極的に参加することで、探究学習のヒントを得たり、大学での学びや学問研究のイメージがより確かなものになることが期待できるでしょう。

まとめ:自分らしいみらいをひらく

ここまで「みらいぶっく」は、生徒が自分の興味・関心を深め、主体的に進路を選べるよう支援するツールであることを紹介しました。学校の先生方は、生徒たちが従来の入試難易度(偏差値)に依らず、自分の興味・関心に基づき自分らしいみらいをひらけるようにぜひご活用ください。次回Part2では「実現プロセス」で活用できるWebサイトとその活用方法をご紹介します。

- 関連コンテンツ

-

-

みらいぶっく -学問・大学なび-

- 中学生・高校生のための学びのデータベース。265の学問分野や研究者がおすすめの本、関心のある言葉、将来の仕事から、自分の進路を探し考えていくことができます。

-

みらいぶっく -学問・大学なび-

-

-

進学情報誌Guideline2022年7・8月号

- Kawaijuku Reportのコーナーで「みらいぶっく」の特徴を紹介しています。

-

進学情報誌Guideline2022年7・8月号

-

-

高1・2生のうちにやっておくべき5つのミッション!

Kei-Net

Kei-Net

-

高校3年間を有意義に、そして志望大学合格という栄冠を勝ち取るために、高校1・2年生のうちにやっておくべきことをまとめています。

-

高1・2生のうちにやっておくべき5つのミッション!

-

- 進路探究プログラム「ミライの選択」

-

意思決定の方法を学ぶ進路探究プログラム。自分が大切にしたい価値観や進路のさまざまな可能性について理解を深めることで、納得のいく進路選択をめざします。

-

-

大学×学問体験イベント

Kei-Net

Kei-Net

-

大学や自治体などが主催する「学問体験イベント」や「大学の学びにふれられる講座・ワークショップ」などの情報を紹介しています。

-

大学×学問体験イベント

この記事をシェアする