- 2025年08月18日

この記事をシェアする

高校教員アンケート次期学習指導要領

観点別評価の見直し賛成が8割

次期学習指導要領に向け、観点別学習状況の評価(以下、観点別評価)の見直しが検討されている。河合塾では高校教員アンケートを実施。多くの高校教員が観点別評価に課題を感じ、見直しを肯定的に見ていることが明らかになった。

次期学習指導要領に向け観点別評価の見直し進む

中央教育審議会教育課程企画特別部会(以下、特別部会)では、次期学習指導要領に向けた検討が進められている。

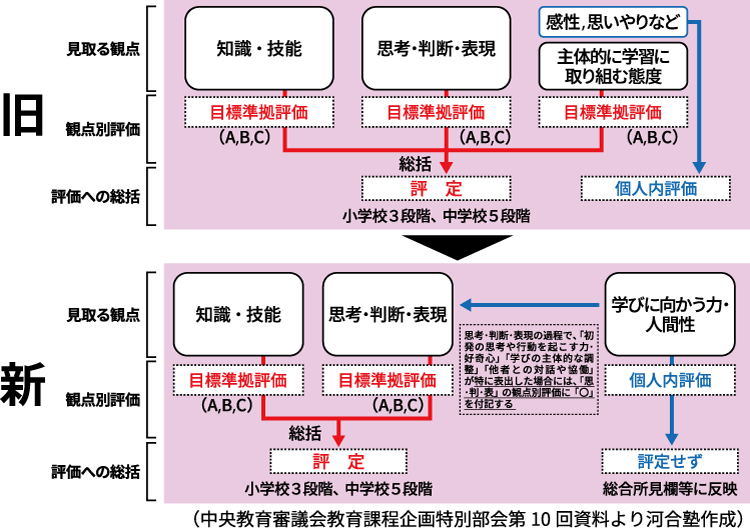

「豊かな学びに繋がる学習評価の在り方~過度な負担を生じさせない在り方との両立~」がテーマとされた第10回(7月4日)では、現行の「主体的に学習に取り組む態度」にあたる部分を評定には反映させない方向性が示された<図1>。

そこで学校法人河合塾では、高校・中等教育学校の先生方を対象にアンケートを実施。観点別評価が高校にも本格導入された2022年度以降、3年間の実践を振り返るとともに、特別部会で示された方針について意見を聞いた。

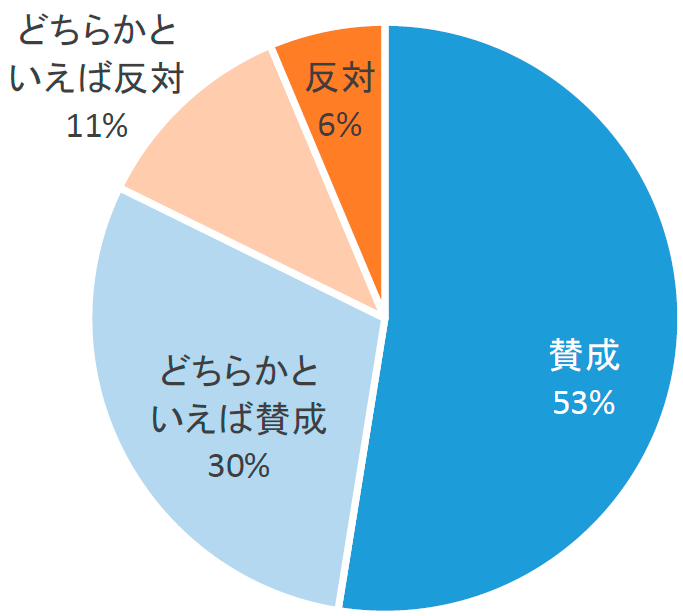

観点別評価の見直し賛成が8割超

まず、自校での過去3年間の観点別評価を振り返っていただいたところ、「うまくいった」と「うまくいかなかった」がそれぞれ約5割と、ほぼ拮抗した。一方で、回答者の9割が観点別評価に「課題を感じる」と回答。これらの割合は、2023年に河合塾が行った調査の結果とほぼ同様である。観点別評価の見直しの方向性については、「賛成」が8割を超えた<図2>。

賛成理由としては、次のような課題を挙げるものが目立つ。

- 評価方法の確立・評価規準の統一の難しさ

- 公平・公正な評価の難しさ

- 評定平均値の変動

- 生徒の学力低下・学習意欲低下

- 教員の業務負担

一方、次の理由などから反対する先生方も見られる。 - 評価方法を具体的に考えるべき

- 主体性の育成への悪影響

- 評定が下がると思われる生徒の存在

- 評価の変質への懸念

「学びに向かう力、人間性」育成の重要性は変わらず

観点別評価については、かねてから多くの課題が指摘されていた。見直しへの「賛成」の声の多さからも、今回の変更案は、学校現場の実態を踏まえた対応と考えられる。

しかし、評定に反映させないこととなっても、「学びに向かう力・人間性」育成の重要性は変わらない。

特別部会第6回(4月25日)では、「学びに向かう力、人間性等」自体も再整理する方向が示されている。

今後の検討の中で、「学びに向かう力、人間性」がわかりやすく再整理されるとともに、生徒の成長につなげられる個人内評価の在り方や、「知識・技能」「思考・判断・表現」と合わせた評価の方法について、教員の過度な負担を強いない形で、具体的に示されることを期待する。

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌「Guideline」2025年4・5月号

- 観点別評価に関する高校教員の声を、2023年度実施アンケートから紹介

- 観点別評価の意義について、京都大学・西岡加名恵教授の解説記事を掲載

- 高校の観点別評価の実践事例を掲載

変わる高校教育 観点別評価

この記事をシェアする