- 2025年10月20日

この記事をシェアする

2026年度 医学科入試動向

2026年度の18歳人口は前年並みを維持、大学志願者全体も前年から大きな変化はないと推測している。第2回全統共通テスト模試から医学科志望者の動向をみると国公立大、私立大とも極端に人気を集めている状況ではない。2026年度入試は新課程2年目であり、共通テスト・個別試験とも旧課程生への配慮はなくなり、新課程から加わった分野が本格的に出題されることとなるが、受験環境そのものは前年度入試を踏襲した形になると見込んでいる。医学科入試を取り巻く環境や入試の変更点などを確認し、冷静な判断で志望校を検討してもらいたい。

では、来春入試の受験環境と、最新の志望動向について詳しくみていこう。

国公立大

国公立大医学科の模試志望者は前年並み

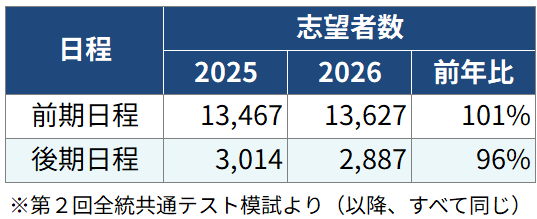

今夏実施した第2回全統共通テスト模試における国公立大医学科の志望者数は、メイン入試である前期日程で前年比101%となった<図表1>。国公立大の前期日程全体の志望者数が前年比100%であることから、人気は落ち着いているといえる。後期日程の志望者数は前年比96%と減少しているが、これは来春より旭川医科大、山形大、佐賀大の3大学が後期日程を廃止する影響が大きい。

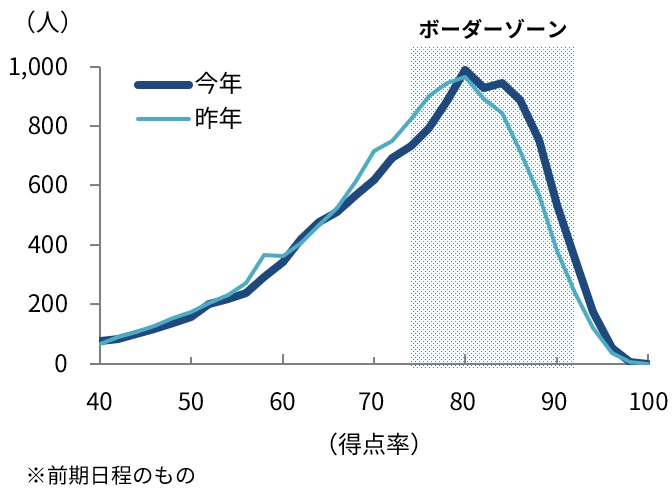

<図表2>は第2回全統共通テスト模試における、国公立大医学科(前期日程)志望者の成績分布である。医学科の予想ボーダーラインに相当する得点率帯(ボーダーゾーン)を網掛けで示した。分布をみると、医学科の志望者全体は前年並みとなったものの、ボーダーゾーンに相当する得点率帯の志望者は昨年に比べ増加していることがわかる。ボーダーラインに及ばなかった受験生はもちろん、現時点でボーダーゾーン以上に到達している受験生も油断せず、努力を継続してほしい。

各大学の入試変更点・予想される動向

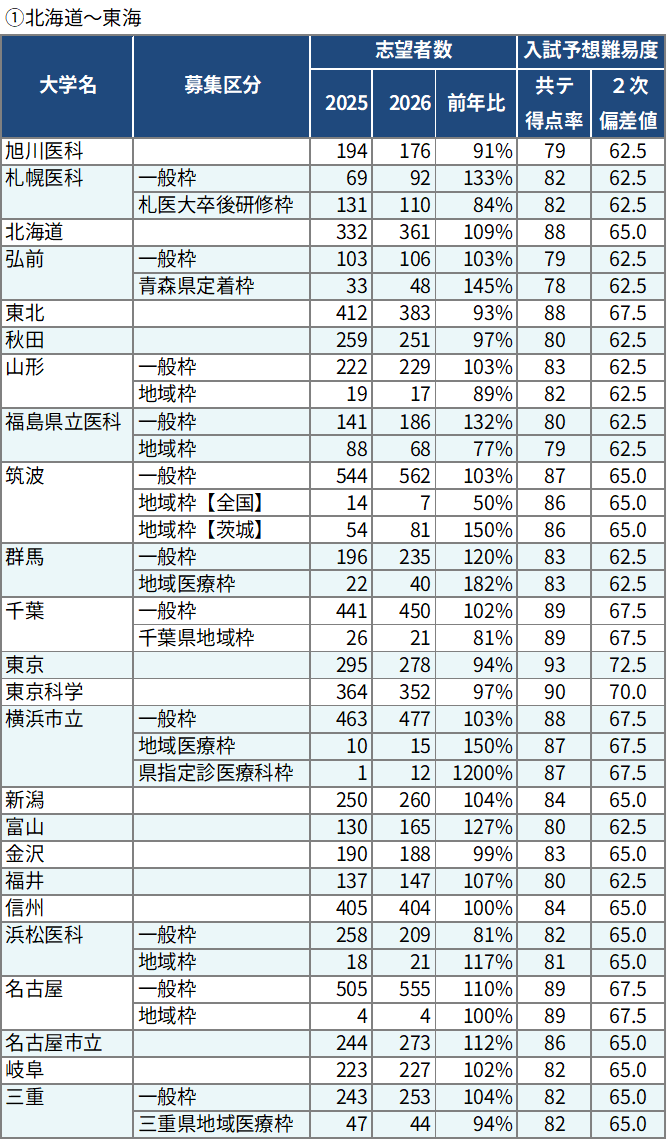

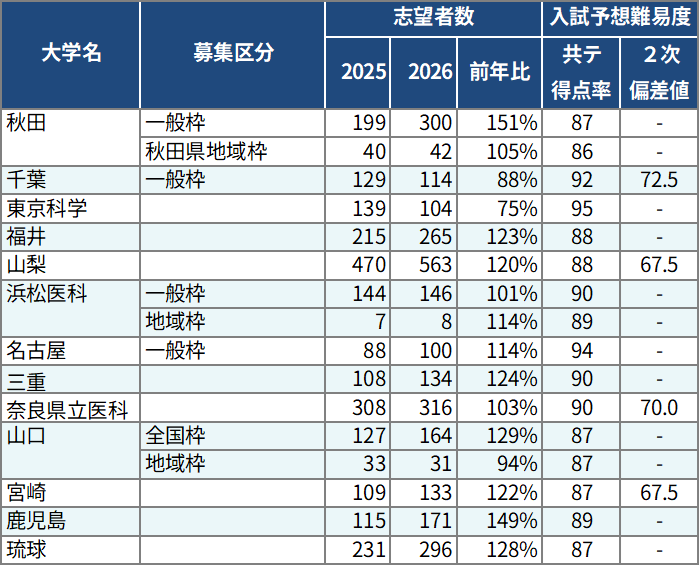

個別の大学の動向に触れていこう。次の<図表3-1><図表3-2>は前期日程・後期日程の模試志望者数および入試難易度の一覧である。

北海道~東海地区までの前期日程の状況を確認すると、旭川医科大と山形大は後期日程廃止に伴い、前期日程の募集人員を増員する(旭川医科大:40→48名、山形大(一般枠):60→65名)。この変更は模試時点の志望者数に影響は及ぼさなかったものの、入試本番ではチャンスと捉える受験生が一定数いるものとみる。

とくに旭川医科大は2025年度入試で志願者が大きく減少しており、反動による増加にも注意したい。

東京大や弘前大では第1段階選抜の実施倍率を変更する。東京大は実施倍率を3倍→2.8倍、弘前大は8倍→6倍になり、どちらも通過ラインが引き上げられる。こちらも志望動向には大きく影響しなかったものの、狭き門となるので注意が必要だ。

前年度入試の反動が予想される大学にも注意が必要だ。先ほどの旭川医科大に加え、福島県立医科大、信州大、三重大などは2025年度入試で志願者が大きく減少した。これらの大学はねらい目にみられることが多く、来春入試では志願者が増加する可能性が高い。すでに模試時点でも福島県立医科大では志望者が大きく増加しており、この傾向が続けば、2026年度入試は志願者の増加が予想される。

このほかの大学の志望動向をみると、札幌医科大や群馬大、富山大などが現時点で志望者を集めている。一方、東北大や浜松医科大では志望者が減少している。これらの大学の動向が今後も継続するのか、注視していく必要がある。

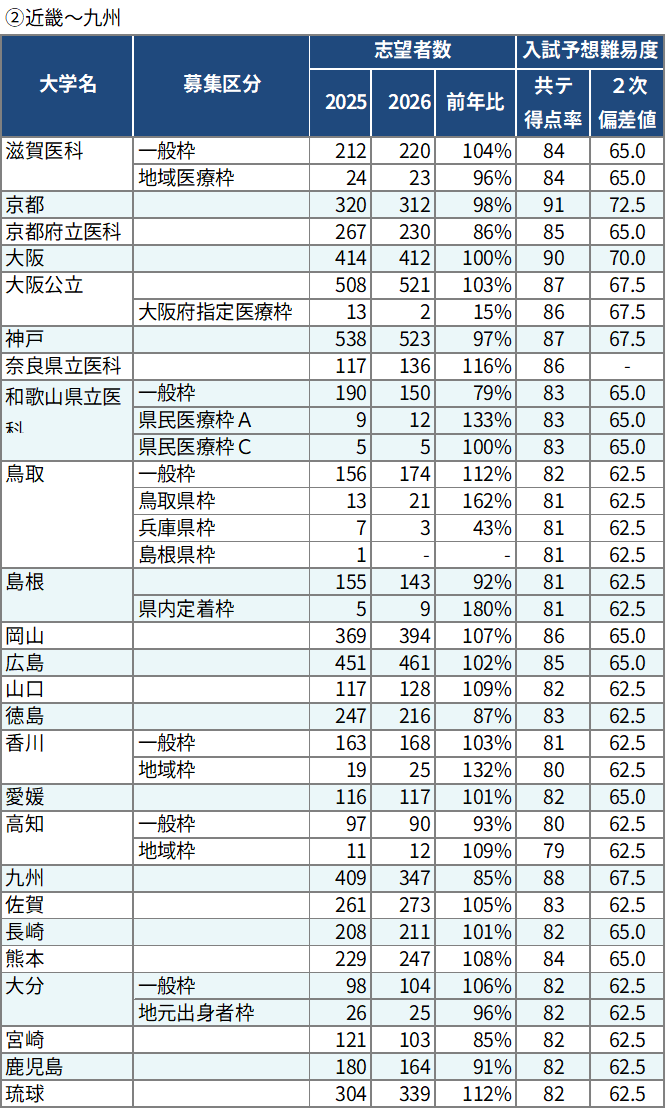

続いて近畿~九州地区の動向を確認する。2026年度は京都府立医科大(99→93名)、鳥取大(58→53名)、長崎大(76→66名)で前期日程の募集人員の減員幅が大きい。とくに長崎大は10名減と目立っているが、志望者は前年並みとなった。来春入試より第1段階選抜の実施倍率が5倍→5.5倍になることから受験生に敬遠され、2年連続の志願者減となるかもしれない。

このほかの大学を前年度入試の状況を踏まえながらみていくと、先述の京都府立医科大のほか、徳島大や九州大、宮崎大、鹿児島大などで志望者の減少が目立った。このうち、宮崎大、鹿児島大では2025年度入試の志願者が大きく増加しており、敬遠された可能性がある。一方で、2025年度入試で志願者が大きく減少した奈良県立医科大、山口大、香川大、大分大では志望者が増加した。このうち、奈良県立医科大と山口大、大分大は2年連続の志願者減となっており、2026年度入試では志願者が集まることが想定される。

前期日程は医学科のメイン入試であり、入試本番の志願動向は入試変更点や前年度の入試結果の影響を受けやすい。2026年度入試の変更点をふまえ、志望校の状況を冷静に確認したうえで受験校を決定してほしい。

後期日程では、冒頭の通り、来春は旭川医科大、山形大、佐賀大で後期日程が廃止となる。その影響を受け、東北地区では秋田大、九州では鹿児島大などで志望者が大きく増加した。とくに秋田大は周辺で後期日程を実施している大学がなく、近隣地区から志願者を集めそうだ。このほか、奈良県立医科大は第1段階選抜の実施倍率を14倍→12倍へ変更する点に注意が必要だ。

私立大

私立大志望者は微増、共通テスト方式で増加が顕著

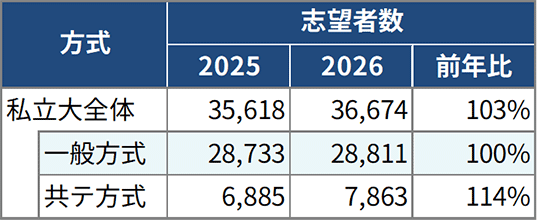

私立大についても医学科の志望動向をみていく。第2回全統共通テスト模試における志望者数は前年比103%と微増となった。方式別にみると、一般方式で前年比100%、共通テスト方式で同114%となっており、共通テスト方式で志望者増が目立つ形となった。

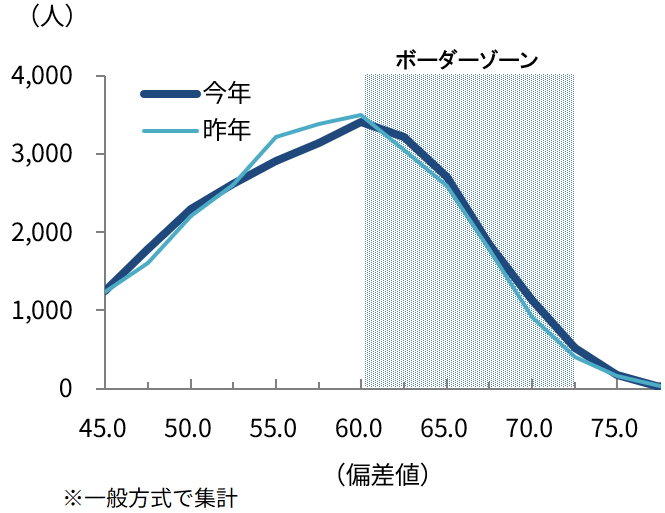

<図表5>は第2回全統共通テスト模試における、私立大医学科(一般方式)志望者の成績分布である。偏差値67.5以上の高成績層は昨年と比べやや増加したものの、ボーダーゾーン全体でみれば昨年と大きくは変わっていない。各大学の入試難易度は今春から大きく変わらないと予想しており、入試本番に向け引き続き努力を継続してほしい。

各大学の入試変更点・予想される動向

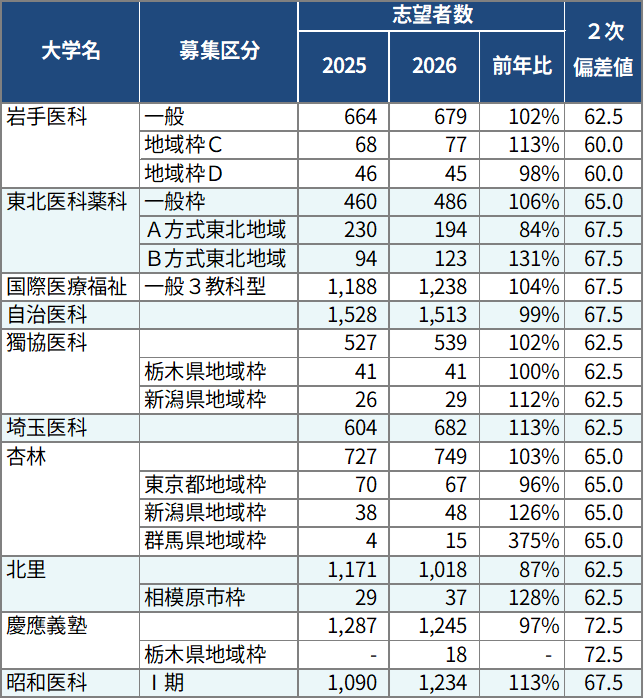

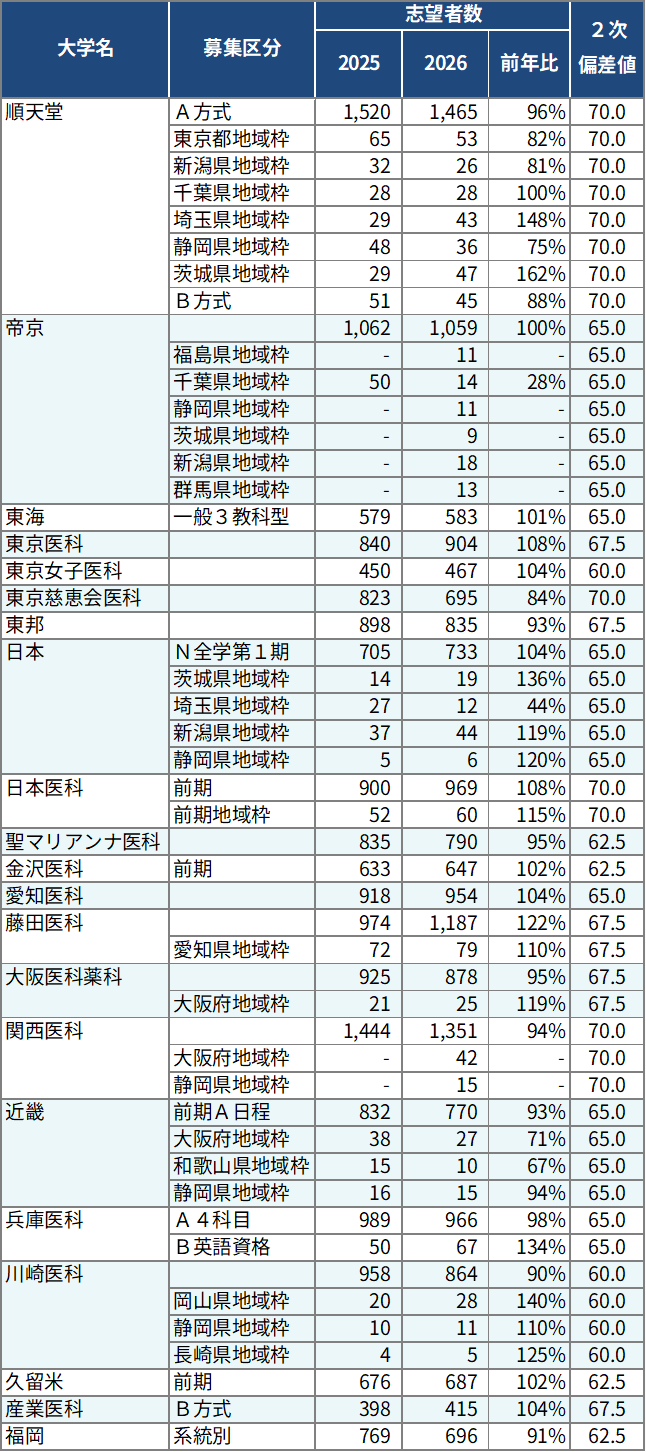

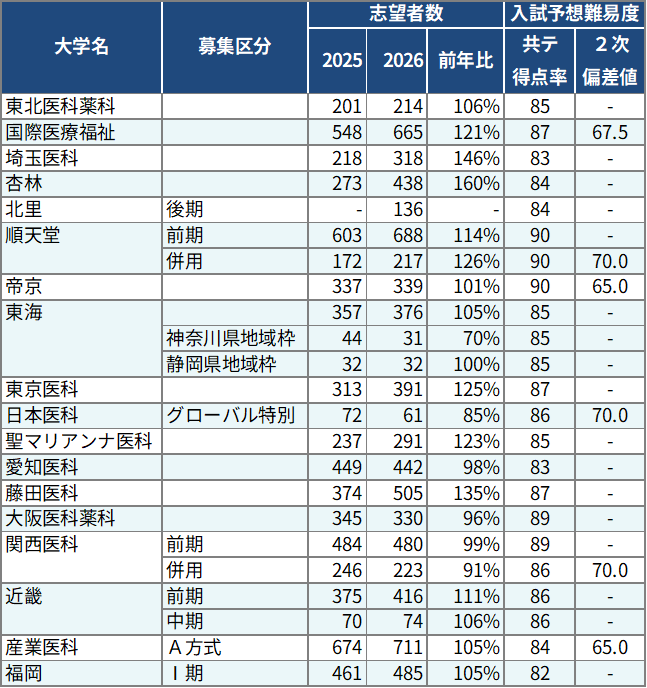

個別の大学の入試変更点・動向に触れていこう。表は一般方式<図表6-1>、共通テスト利用方式<図表6-2>に分けて掲載した。

一般方式の志望動向を確認しよう。これまで医学科入試における1次試験の日程は1月下旬としていた大学が少なくなかったが、来春は獨協医科大、北里大、杏林大、金沢医科大、川崎医科大が1次試験の日程を2月上旬に遅らせる。これにより杏林大は日本医科大と、北里大も順天堂大とそれぞれ試験日がバッティングする。現時点での志望動向に影響はみられないが、試験日がバッティングする大学の場合、どちらか一方しか受験できないので、志望校検討の際には注意してほしい。

藤田医科大では来春入学者より6年間の学費が約30%引き下げとなる。直近では、2023年度に大阪医科薬科大が学費の値下げを発表、その年の入試では志願者が大きく増加した。同大についても値下げに加え、今春入試で大学全体の志願者数が減少したこともあり、模試志望者は前年比122%と大きく増加した。加えて、同大は一般方式の後期を廃止し、入試が一本化される。以上のことから、入試本番でも志願者の集中が見込まれる。

私立大でも募集人員の変更に注意したい。私立大では募集人員よりかなり多めに合格者を出すため、少々の募集人員の変更では大きな影響はない。とはいえ、大きく募集人員を変更する場合には注意が必要だ。2026年度は一般方式で北里大(75→65名)、杏林大(87→79名)、昭和医科大(ⅠⅡ期:101名→88名)などで動きが大きく注意したい。この中で昭和医科大は志望者が1割以上増加しており、この傾向が続けば2026年度入試はやや厳しいものになるだろう。

このほかの大学をみると、埼玉医科大では志望者が前年比113%と1割増となった。2025年度入試では志願者が大きく増加しており、警戒が予想されるが、現時点では人気が継続している。慶應義塾大、順天堂大(A方式)、東京慈恵会医科大といった医学科の中でも入試難易度が高めの大学は志望者が減少した。いずれも2025年度入試で志願者減となっているが、志望には慎重な様子がうかがえる。大阪医科薬科大、関西医科大、近畿大など近畿圏の大学では軒並み志望者減となっており、現時点では人気に落ち着きがみられる。

共通テスト方式の状況をみると、共通テスト方式を新設した北里大では志望者が136人集まった。後期日程での実施ということもあり、近隣の大学と比べると少数にとどまっているが、共通テスト方式で3月に入試を行う大学は少なく、入試本番では駆け込み出願などによって多くの志願者数が集まる可能性がある。

杏林大では一般方式の募集人員減に伴って、共通テスト方式の募集人員が増加する(15→25名)。志望者は前年比160%と大きく増加しており、注目されているといえるだろう。

学費の値下げを行う藤田医科大では共通テスト方式も志望者が増加、人気を集めている。

医学科合格に向けて

ここまで、来春の受験環境と動向に影響を与えそうな入試変更などについてみてきた。繰り返しになるが、来春は受験人口・大学志願者数は前年並みを維持することが見込まれる。医学科の志望者も大きくは増加しておらず、医学科入試の競争激化にまでは発展しないものとみる。現時点では合格圏内に一歩及ばない受験生も今後の積み重ねで合格圏内入りをめざせる状況である。

2025年度から出題されている共通テスト「情報」は国公立大では必須となっているが、配点割合が低いケースが多く、過度な心配は不要だろう。個別試験では新課程から加わった分野が本格的に出題されることとなるが、部分的なものにとどまるため、過去問などを利用した対策も十分効果的だ。

なお、医学科入試は学科試験だけでなく面接試験の対策も欠かせない。面接の評価によっては試験の成績に関わらず不合格とする、と明言している大学も珍しくない。面接対策にあたっては、大学がどのような人材を求めているか理解することは極めて重要だ。各大学のアドミッション・ポリシーは大学HPや学生募集要項等に記載されているのであわせて確認してほしい。

- 関連コンテンツ

-

- 入試・教育トピックス

- 2025年度入試 医学科入試結果総括 | 河合塾レポート

- 2026年度大学入学共通テスト特集

- 医学部をめざす | 河合塾の難関大学受験対策(河合塾Webサイト)

大学教育・高校教育・大学入試に関するニュースやデータ、河合塾による解説記事などをご提供します。

国公立大医学科の2025年度入試結果(志願者数、倍率など)と受験者の成績状況(共通テスト、模試)を振り返るとともに、2026年度入試の変更点・トピックスを解説します。

共通テストリサーチ(自己採点集計・分析)のデータを中心に、共通テストの受験から出願校決定、個別試験受験までをサポートする情報をご提供します。

毎年多くの医学部合格者を輩出する河合塾の視点から、医学部受験生向けの大学情報・受験対策・イベント情報などをまとめてご紹介します。

この記事をシェアする