- 2025年11月04日

この記事をシェアする

「文理選択の希望を提出してください」「来週までに志望校を決めて」――。進路指導では生徒に決断を迫る場面は少なくありません。しかしその「決め方」自体を、私たちは伝えられているでしょうか。今回は近著『人生で必要な決め方はすべて「進路選択」で学べる』著者の一人、河合塾の山口大輔に、なぜ「決め方」を学ぶ必要があるのか、生徒が自ら納得のいく進路を選択していくためのアプローチについて聞きました。

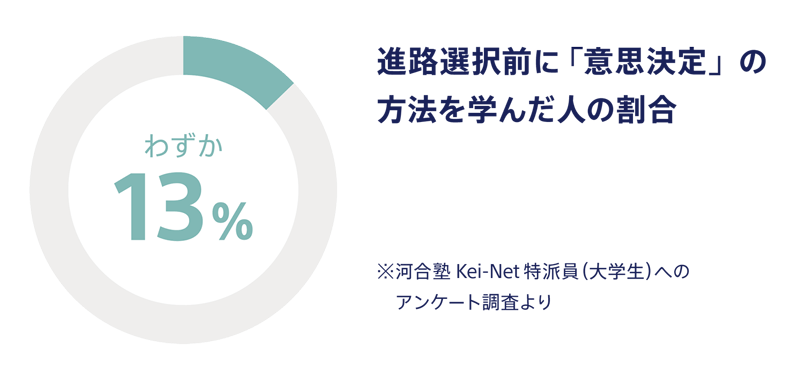

「決め方を学んだことがある」わずか13%の衝撃

—本書は、意思決定のプロセスを学ぶ河合塾のプログラム「ミライの選択」をもとに、大人世代に向けて書かれたものですが、まず、なぜ「決め方を学ぶ」という発想にたどりついたのでしょうか。

河合塾の大学入試情報サイトKei-Net特派員(大学生)への調査で、進路選択前に「決め方を学んだことがある」と回答したのはわずか13%でした<図表1>。多くの先生方が「進路指導を頑張っている」というものの、よく聞くと実は情報提供がほとんどなんですよね。

適性検査や進路説明会、OB・OG講演に大学の出張講義、情報誌の配布に模試受験…これらは重要なことですが、よく考えると「生徒たちに情報を渡しているだけ」。そしてある日、生徒たちは「来週までに文理選択を決めてきて」と選択を迫られる。

選択を迫られるまでに真剣に考えていない生徒たちにも問題はありますが、その情報をどう読み解き、どう考え決めればよいか。その「決め方」を誰も教えてくれないんです。授業でも、そんなことは扱いません。だから「学んだことがない」というのは当然で、進路指導では情報提供に偏りがちな点に課題があると思います。最後に進路を決めるのは生徒本人。だからその方法論を教えることが大切だと考えたんです。

「大人向け」になぜ書かれたのか

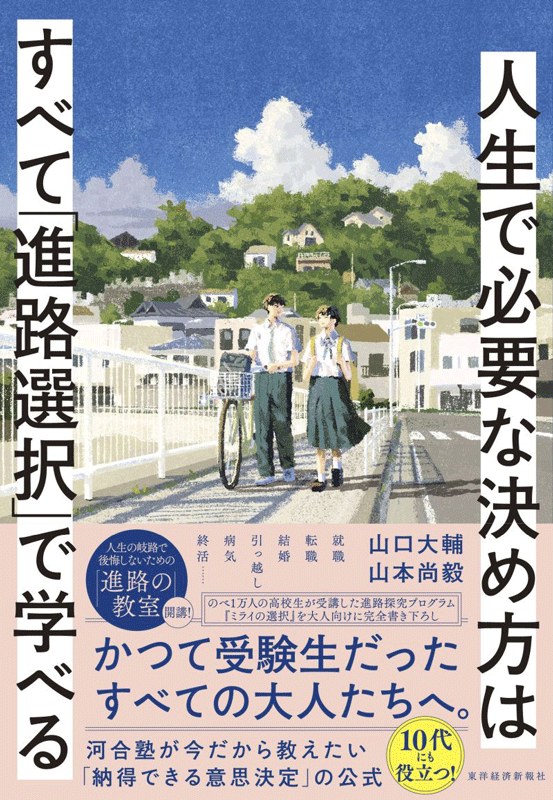

—他方で近著『人生で必要な決め方すべて「進路選択」で学べる』は、高校生ではなくて大人向けに書かれていますね。

この「決め方」は全世代に必要なものだと考えていたからです。たまたま私の仕事が高校生向けなので、進路選択を題材に決め方を学ぶ「ミライの選択」というプログラムを開発しましたが、実は大学生なら就活、社会人なら転職などの重要な選択場面にも使えるツールなんですよね。

—生成AIの隆盛でこの「決め方」はますます重要になりそうですね。

間違いなく重要性が増していると思います。AIが生成した回答内容を、生徒たちが「先生」のように信じ込んで使うと完全に誘導されてしまう。せいぜい対等な友達ぐらいに考え「そういう意見もあるよね」と構えて、最終的には自分で判断することが求められるでしょう。

決め方を学ぶ中で最も重要なのは、実は「自己理解」なんです。価値観を掘り下げて自分と向き合う。そして自分が大切にしているものが何かがはっきりしていれば、いろんな情報が飛んできても「それは自分に合わない」と自分で納得した判断ができるようになるというのが、本書でも重要な部分になっています。

「タフな受験生」が育つ理由

—当初は「決め方を学んで大学入試に何が役立つのか」という声もあったとか。

受験生の多くは高校3年生になって初めて、自分の進路を真剣に考え始めます。急に受験勉強のスイッチを入れて志望校を決めるため、実は意志がそれほど固くない場合も少なくありません。そんなときに模試でE判定が出て「これでは合格は難しい」と思っても、その時点での方向転換は結構大変なんです。

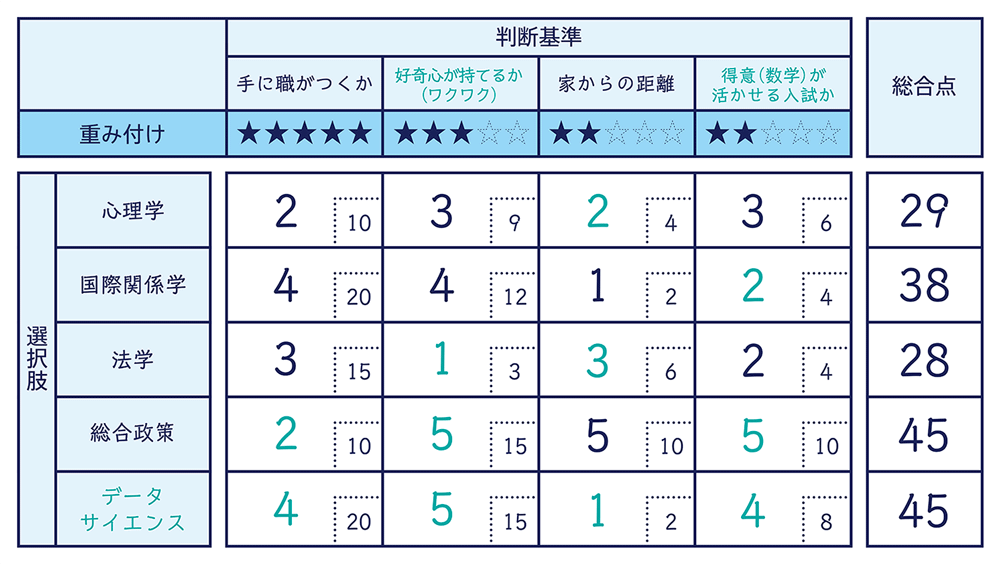

その点、低学年のうちから本書で紹介する「決め方」を学び、総合評価表などのワークシートで自分の価値観や判断基準を作り、それをいろんな人と対話しながら内容をブラッシュアップしていく。実はこのブラッシュアップが重要なんですね。「決め方」は表を作り計算して終わりではありません。それをもとに先生や親御さん、友達と対話する。「どうしてこの判断基準が大切だと思ったの?」と問われることで、生徒は自分の考えを再整理し、次第に納得感が深まっていくのです。

そして受験生になって「あれだけ考えたのだから、ここに行きたい」という思いが強ければ、模試の判定が少々厳しくても、前進する力になるんですね。また、この「決め方」で第2、第3の選択肢を予め用意しておけば、あとから慌てて方向転換するという危ない橋を渡る必要はありません。これが私が言う「タフな受験生をつくるための2年間」なんです。

「決め方」を学んだ生徒はどう変わった?

—実際に「決め方」を学んだ学校では生徒はどう変わったのでしょうか。

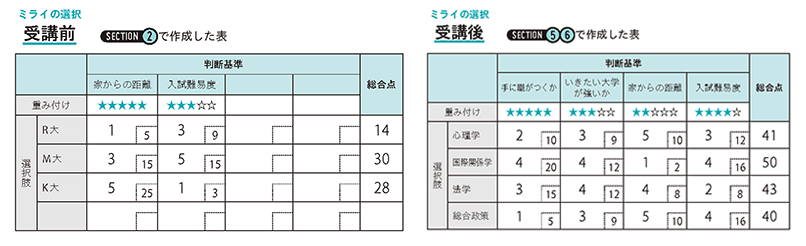

最初、生徒たちはワークシートを埋められません。選択肢や判断基準もせいぜい1~2個で「これに興味あったかな」という程度なんですね。そこから「その基準はどう大事?」「他に大切にしたいことは」と対話を繰り返しながら、選択肢と判断基準を引き出していきます<図表4>。

おもしろいのは、親子の対話が生まれることです。ある生徒は「親は医療系に行くことを期待している」と思っていたが、実際に表を作って話してみたら「そんなこと期待していなかった」とわかったりする。実は生徒たちは親御さんと対話する機会がそれほどないんですよね。この表をきっかけに対話すると「もっと自分のしたいことを」ということがわかったりする。

ただし、これには時間がある程度必要です。「来週までに決めて」はかなり厳しい。だからこそ時間のある低学年のうちに、ゆっくりやることに意味があるのだと思います。

きちんと表を親子で記入し三者面談に来てもらえれば、当日になって「えっ、あんた、そんなとこに興味あったの? お母さん聞いてないわ」みたいなことはなくなるはずです。

「決め方」とアセスメントとの上手な付き合い方

—この決め方は、適性検査とうまく組み合わせて使えそうですね。

一番相性がいいのは学びみらいPASSのR-CAP for teensでしょう。職業適性や学問適性をランキング形式で示す適性検査ですが、前述のとおりアセスメントは情報提供にすぎません。情報を与えるだけでは「なるほどね」で終わってしまう。だからR-CAPとミライの選択が効果を発揮するのだと思います。

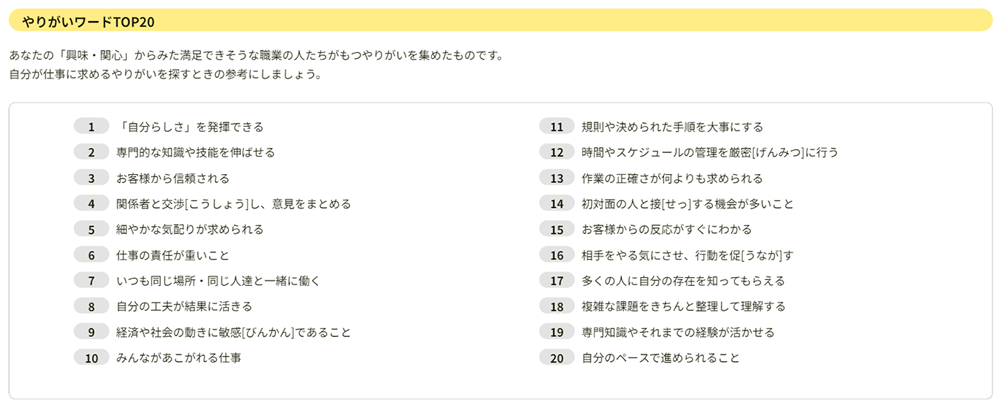

たとえば、表を埋められない生徒には「適性が高いと言われたものを選択肢として並べようか」「R-CAPで示されたやりがいをもとに判断基準を記入しよう」といった形で、ブラッシュアップに活用できると思います。

やってはいけない指導、適切な指導は

—指導する上で注意すべきことは何だと思います?

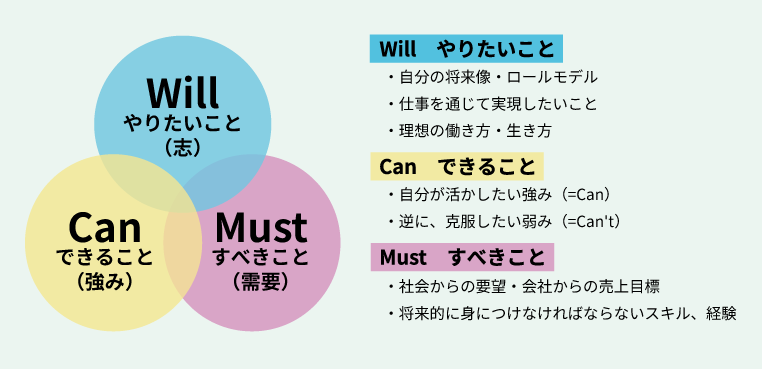

一番注意したいのは「何をやりたいの?」「何が好きなの?」と問い詰めてしまうことです。キャリア形成で使う「Will(やりたい)」「Can(できる)」「Must(やるべき)」と言うフレームワークでは、それぞれが重なる領域が、やりがいや満足度につながると考えられています。ただ「何になりたい?」と問い詰めるのはWillをすぐに決めろと言っているようなもので、それでは重なる領域が狭くなってしまいます。

そこで重要なのは、3つの円をいかに大きくするかなんです。実はアセスメントで「可能性あり」「こんなに選択肢があるよ」と示すのはそのためだったりします。

もう一つ重要なのは複数の選択肢を持たせることです。1つだけ目標を決めるゴール逆算型は、それが途中で崩れた瞬間に終わりです。せめて自分の価値観・判断基準で決めた選択肢をいくつか持って、状況に合わせて選んでいく方が健全ではないでしょうか。

そして、決めるタイミングは人それぞれです。学校の行事スケジュールで一律に決めさせるのは本来無理があります。せめて複数の選択肢を保障する。「今決めたものは後から修正できる」と生徒たちに伝えることが大切だと思います。

自己決定が幸福感につながる

—最後に、先生方へのメッセージをお願いします。

本書でご紹介した「決め方」が当たり前の世の中になってほしいです。進路選択で「決め方」を使うことが、大人への第一歩だと認識されるようになれば嬉しいと感じます。

結局何が良いのかというと、「決め方」を学ぶと納得した決断ができる、ということなんです。独立行政法人経済産業研究所が行った調査では自己決定と幸福感には強い関連があり、幸福感を決定する要因は学歴や年収より「自己決定」が強いと明らかになっています。

自分なりの価値観・判断基準で納得し進められれば、結果は芳しくなくても後悔する可能性が低い。自分で決められることが、幸福感を高める第一歩なのだと思います。

山口大輔 河合塾 学校事業推進部 部長

山口大輔 河合塾 学校事業推進部 部長

プロフィール

1996年河合塾入塾。名古屋大学との共同研究でテスト理論を学び、新商品開発に携わる。2009年より新規事業企画に従事、「ミライの選択」や「学びみらいPASS」などの教育プログラム・アセスメント開発に取り組む。近著に『人生で必要な決め方はすべて「進路選択」で学べる』(山本尚毅との共著、東洋経済新報社)がある。

- 関連コンテンツ

-

のべ1万人の高校生が受講した進路探究プログラム『ミライの選択』を大人向けに完全書き下ろし。就職、転職、結婚、引っ越し、病気、終活……人生の岐路で後悔しないために、河合塾が編み出した「納得できる意思決定」の公式を解説。子どもの進路選び・受験にも役立ちます。

- 進路の決め方を学ぶプログラム ミライの選択

- 高校生版アセスメント 学びみらいPASS

- 進路選びに役立つWeb活用術 Part1 | 河合塾レポート

河合塾による進路の「決め方」を学ぶ探究型学習プログラム。意思決定の一連のプロセスを学ぶことで、生徒が納得のいく進路選択を行えるようになることを目的としています。

これからの社会を生き抜くために必要な「学び続ける力」を測定するアセスメントテストです。

高校の進路選びに役立つWebサイト活用方法を2回に分けて提案。Part1では、主に高校1年次の学問研究に使える「みらいぶっく」を中心に、自分にマッチする学問・大学を探して見つける段階での活用方法をご紹介します。

この記事をシェアする