- 全統模試|目次

河合塾 指導者PORTAL

- 河合塾 指導者PORTAL

-

教育関係者の方

河合塾 指導者PORTALへのログインやユーザーズガイド(マニュアル)、実施方法変更のスケジュールなどは「河合塾 指導者PORTAL専用ページ」にてご確認ください。

-

2025/11/6 お知らせ 先生向け専用サイト 河合塾 指導者PORTAL 開設

-

2025/11/10 お知らせ 生徒向け専用サイト 河合塾PORTAL 開設

全統模試とは

生徒一人ひとりの志望校合格に向けた「目標逆算型」の入試対策模試

多彩なラインアップやサポートツールにより、生徒一人ひとりの入試学力を高校3年間を通じて着実に養成することができます。また、長年蓄積した豊富なデータを元に、独自の合格可能性評価システムを採用し、正確な合格可能性評価を提示します。

特長

1多彩なラインアップ

大学入学共通テスト対策の共通テスト模試をはじめ、国公立大学二次試験や記述力・論述力を要求される私立大学入試対策の記述模試、特定大学の本番入試を想定した国立大入試オープンなど、目的や学年・時期に応じた多彩なラインアップをそろえています。高1生・高2生の模試においても、入試に向け入試基礎学力を早期から養成し、習熟度を確認できるラインアップとなっています。

| 学年 | 高3生・高卒生対象 | 高2生対象 | 高1生対象 |

|---|---|---|---|

| 目的 | |||

| 共通テスト 対策 |

全統共通テスト模試(全3回) 全統プレ共通テスト |

全統共通テスト高2模試 | ー |

| 二次・私大 対策 |

全統記述模試(全3回) | 全統記述高2模試 | ー |

| 難関大入試 対策 |

国立大入試オープン (東大、京大、北大、東北大、一橋大、東京科学大、名大、阪大、神大、九大) プライムステージ |

ー | 高1プライムステージ |

| 早期入試 対策 |

ー | 全統高2模試(全3回) | 全統高1模試(全4回) |

各模試の詳細・スケジュール等はラインアップからご確認ください。

2入試本番を見据えたオリジナル問題

問題作成のこだわり1全国の精鋭講師が問題作成に参加

長年経験を積んだ河合塾の講師が全国から集結し、会議を重ね問題(案)を検討し受験価値のある模試として仕上げていきます。担当する講師は問題作成だけに携わっているのではなく、普段から生徒を直接指導しているため、実際に指導する現場の手応えも問題作成に反映させています。

問題作成のこだわり2入試傾向を徹底的に分析

「問題集にあるような典型的問題」や「過去の大学入試問題の流用」ではなく、河合塾の精鋭講師が最新の入試傾向を徹底的に分析し、次に出る入試問題を予測して作成しています。その結果、毎年多くの問題が「ズバリ!的中」しています。

| 入試名/大学名 | 科目 | ズバリ!的中した模試 |

|---|---|---|

| 大学入学共通テスト | 数学I ,A | 全統プレ共通テスト |

| 地学基礎 | 第3回全統共通テスト模試 | |

| 物理 | 全統プレ共通テスト | |

| 化学 | 第1回全統共通テスト模試 | |

| 地学 | 全統プレ共通テスト | |

| 歴史総合,日本史探究 | 第3回全統共通テスト模試 | |

| 歴史総合,世界史探究 | 第3回全統共通テスト模試 | |

| 京都大学(前期日程) | 物理 | 第2回京大入試オープン |

| 九州大学(前期日程) | 物理 | 九大入試オープン |

問題作成のこだわり3難易バランスのとれた出題

生徒一人ひとりの学力を幅広く測定し、生徒の学力に応じて差がつくよう設問に適度な難易傾斜をつけています。これにより、入試で必要となる基礎力から応用力までを的確に測定することができます。

問題作成のこだわり4年間を通じて入試頻出分野を網羅

入試頻出分野を中心に、高校の履修進度に配慮して問題を作成しています。また、年間を通じてその時期に理解しておくべき問題を出題しているので、連続受験することで大学入試に必要な範囲を網羅的にカバーすることができます。

問題作成のこだわり5本番に準拠した出題形式

大学入学共通テスト対策模試や特定大入試対策オープンは、本試験の特色を踏まえた出題形式・問題構成となっています。本番に近い母集団とあわせ、本試験さながらの臨場感を体験できます。

3信頼性の高い合格可能性評価

全国各地で年間のべ約270.5万名(2024年度実績)が受験しています。長年蓄積した豊富なデータを元に、独自の合格可能性評価システムを採用し、正確な合格可能性評価を提示します。

「共通テスト+二次試験」の合格可能性評価(ドッキング総合評価)を高い精度でご提供します

先生方の進路指導における受験校の決定に必要な「共通テスト+二次試験」の合格可能性の評価を、蓄積された過去の実績を元にした独自の評価方法により、高い精度でご提供します。

「全統共通テスト模試」と「全統記述模試」のドッキング総合評価から算出した合格可能性評価でA、B、C評価だった生徒が、実際の入試ではどのような結果だったのか、2025年度入試結果調査から評価別合格率を示したのが下の表です。それぞれの総合評価の合格率が合格可能性の値とほぼ合致しているのがわかります。

| 総合評価 | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 合格可能性 | 80%以上 | 65% | 50% |

| 総合評価 | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 東京大 | 88.7% | 70.8% | 42.6% |

| 名古屋大 | 88.5% | 72.8% | 52.7% |

| 京都大 | 89.2% | 67.7% | 42.2% |

| 九州大 | 82.9% | 70.0% | 49.2% |

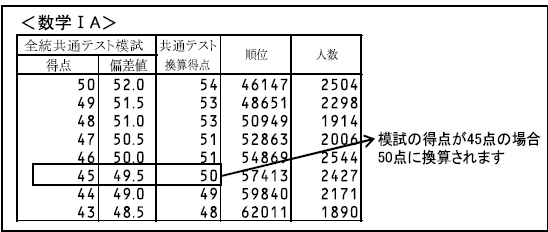

全統共通テスト模試では「共通テスト換算得点」を用いた正確な合格可能性評価をご提供します

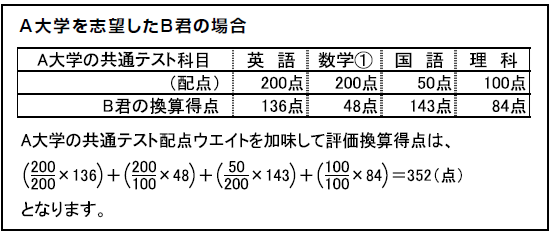

全統共通テスト模試の国公立大・共通テスト利用私大の合格可能性評価は、共通テスト本番で課される各大学の入試科目の配点ウエイトで集計した「素点」で行います。昨年度の全統共通テスト模試と今年度の共通テストとの相関をもとに、各科目の得点を今年度の共通テストの難易度に換算した「共通テスト換算得点」を利用することでより実態に近づけます。

各科目の「共通テスト換算得点」に志望大学の入試科目の配点ウエイトを乗じて「評価換算得点」を算出し、過去の入試結果および入試動向を元に決定した「合格可能性評価基準」を用いることで、精度の高い合格可能性評価の提供を実現しています。

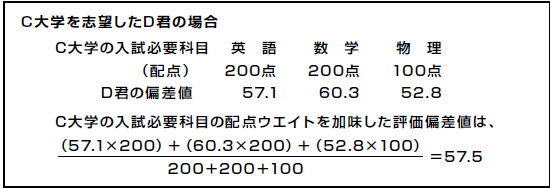

全統記述模試では「評価偏差値」を用いた正確な合格可能性評価をご提供します

全統記述模試の国公立大二次試験および私立大入試の合格可能性評価は、各教科・科目の偏差値を用いて行います。より実態に近い正確な合格可能性評価を行うため、志望大学の入試科目の配点ウエイトを乗じた「評価偏差値」を算出し、過去の入試結果および入試動向をもとに決定した「合格可能性評価基準」を用いて、精度の高い評価をご提供します。

- 全統模試分析システム Kei-Naviは

こちらからログインしてください。

- 個人・河合塾生・マナビス生で受験する方の

ご案内はこちらをご確認ください。