第1志望校が決まり、目標に向かって頑張っている頃だと思いますが、併願校の検討はできていますか?併願校は単に「保険」という意味だけでなく、第1志望校の入試で十分に実力を発揮するためにも十分な検討が必要です。ここでは、併願校を決める際にぜひチェックしてほしいポイントをご紹介します。動画でも解説していますので、ご覧ください。

- POINT ❶ 併願校を決めよう

-

KEYWORD ❶ 難易度

チャレンジ校と安全校はバランスよく! -

KEYWORD ❷ 入試科目・配点

そろえて負担は少なく! - POINT ❷ 受験スケジュールを立てよう

-

KEYWORD ❸ 連続受験

最長でも3日まで! -

KEYWORD ❹ 受験順

“右肩上がり”が合格の鍵!

- 受験校を比較検討する際に役立つ記入用紙「サクセスプラン」を用意しました。

- 以下のPOINTを参考に、受験予定大学の入試科目や受験スケジュールを確認しましょう。

POINT 1併願校を決めよう

まずは併願する受験校を決めましょう。併願校を決める際は、教育分野や大学の雰囲気、立地条件、進路・進学状況はもちろんのこと、入試の難易度や入試科目についても考慮しなければなりません。ここでは「難易度」や「入試科目・配点」をKEYWORDに取りあげて考えてみます。

KEYWORD1難易度

チャレンジ校と安全校はバランスよく!

「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」という言葉がありますが、大学入試においてこの言葉は通用しません。入試の出題傾向は大学ごとに異なるため、大学別に対策を行う必要があります。さらに受験には体力も費用もかかります。受験校数はある程度絞り、一つひとつの入試に全力を注げるようにしましょう。

その際に目安となるのが、“ダイヤモンド受験”です。チャレンジ校1~2校、実力相応校2~3校、安全校1~2校、計4~6校を目安に検討してみましょう。各大学の入試難易度や合格可能性判定の確認には、「入試難易予想ランキング表」や「模試判定システム」を利用してください。

KEYWORD2入試科目・配点

そろえて負担は少なく!

大学受験で大切なことは、目標を見失わないことです。今まで行ってきた受験勉強はすべて、第1志望校に合格するための努力です。できればその努力が最大限に活かせるところを併願校にできるといいですね。

入試科目が第1志望校と大きく異なると、併願校の対策に時間を取られ、第1志望校の対策に支障をきたしかねません。併願校には第1志望校の入試科目を利用して受験できる大学・入試方式を検討しましょう。その際、自分の得意科目の配点が高い入試方式がないかあわせて確認しておきましょう。

私立大学では、共通テストの成績を利用できる「共通テスト利用方式」や一度の受験で複数の学科に出願できる方式などさまざまな入試制度があります。その中からもっとも自分にあうものを選びましょう。

最近では、複数の方式を受験する人や、インターネットを利用して出願(ネット出願)した人を対象に検定料の割引制度を設ける大学があります。志望校でもこうした制度が設けられていれば上手に活用しましょう。

科目をそろえて負担は小さく、得意科目の配点は高く、受験料はなるべく抑える。“賢い”受験が第1志望校合格につながります!

「サクセスプラン~科目編~」を記入しよう

- 先輩の声

-

- 静岡大学 情報学部 いちごだいふく特派員

- 私立大学に進学することが経済的に困難だったため、国公立後期日程ではA判定の大学に出願しました。バンザイシステムなどを利用して、後期日程に関しては共通テストの点が十分にとれていることがわかったため、前期でチャレンジすることができました。受験者の中の自分の立ち位置を把握し、適切な受験校を選択することが重要です。

- 日本獣医生命科学大学 獣医学部 ame特派員

- 受験科目の配点をよく確認し、得意科目の配点が苦手科目の配点割合より低くないかを確かめるといいと思います。自分がやりたいことを勉強できる大学か、どの分野に特化しているかも調べておくといいと思います。

受験科目がなるべくバラけないようにすると、各科目を満遍なく勉強することができ、得点率アップにつながると思います。面接や小論文があるのかもしっかりと確認して、自分の強みを活かした大学を選択することが大切です。

POINT 2受験スケジュールを立てよう

大まかな受験校が決まったら受験スケジュールを立てましょう。ここでのKEYWORDは「連続受験」と「受験順」です。

KEYWORD3連続受験

最長でも3日まで!

本番の入試は予想以上に体力を使います。模擬試験を受験した日にどっと疲れが出た経験はありませんか? 本番の入試では、模試以上に緊張し、疲れもたまるはずです。連続受験はできるだけ避けましょう。どうしても志望校の試験日が重なってしまう場合でも最大“3日”までに留めましょう。また、地元での受験ができない場合は、移動時間などを考慮に入れて余裕のある日程を組む必要があります。本学以外で受験できる地方試験を実施している大学も多くありますので、積極的に利用して、受験に伴う移動や宿泊はできるだけ減らしましょう。

KEYWORD4受験順

“右肩上がり”が合格の鍵!

“初めての入試”は誰でも緊張し実力を発揮できないことがあります。“初めての入試”が第1志望校とならないように受験スケジュールを立てましょう。このとき入試難易度が“右肩上がり”になるのが理想です。安全校→実力相応校→チャレンジ校の順に受験できるとよいでしょう。

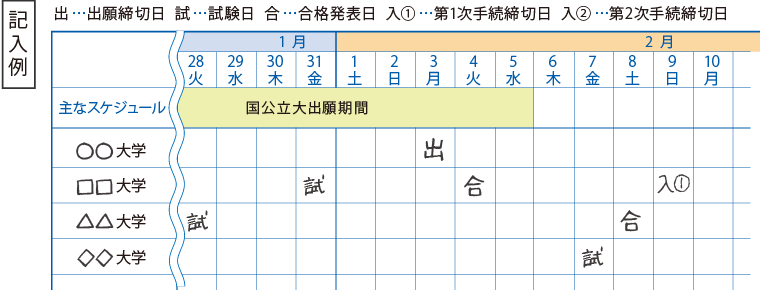

また、受験スケジュールを立てる際に、合格発表日と第1次手続き締切日の関係にも注意が必要です。大学に合格すると第1次手続き締切日までに、入学金等を納めなければ入学資格を失います。その多くの場合、入学金(20~30万円)は入学を辞退しても返金されません。志望順位の低い大学の手続き締切日が、志望順位の高い大学の合格発表日より前の場合、余分な入学金を納める事態が起こります。なるべく無駄な出費が抑えられるよう、受験スケジュールを立てましょう。

「サクセスプラン~スケジュール編~」を記入しよう

- 先輩の声

-

- 京都大学 工学部 いんぴーだんす特派員

- 私立については、少なくとも一校は合格できるように受験校を考えました。一校は決まっているということで少しは安心できたと思います。また費用を最小限にするために、入学金等の支払い期限が国公立大学の合格発表後に設定されている方式も受験しました。

- 東京農工大学 農学部 Y.N.特派員

- 受験校は、自分が行きたい理由が明確な大学を選ぶと勉強も頑張れる。大学と現在の偏差値に差がありすぎる場合は、その中間に位置する大学も視野に入れると良い。

どれを受けるかの最終決定では、日程を詰めすぎない(最長でも4日連続くらいまで)こと。偏差値が低い大学から受けて徐々にレベルを上げるのがおすすめ。私は初日を、他の資格試験でも利用していた馴染みのある大学にしたので、移動のストレスがなく安心してスタートでき、それが最後まで良い流れにつながったと感じている。

最後に…

最後に…

一度、頭の中にある「受験スケジュール」を紙に書き出すことで、入試全体を確認することができます。「サクセスプラン~科目編、スケジュール編」を使って、受験スケジュールを整理しておきましょう。以下に受験スケジュールを立てる際に気をつけるべきチェック項目をまとめました。確認しながら、キミだけの「サクセスプラン」を作成しましょう。

たくさん合格をもらっても、通える大学は一つ。納得のいく大学選びをしましょう!

- チェック1

- 入試の難易度はチャレンジ校・実力相応校・安全校とバランスよく考えられていますか?

- チェック2

- 併願校の入試科目は、第1志望校の入試科目を考慮できていますか?

- チェック3

- 自分に不利な配点の方式を選んでいませんか?

- チェック4

- 4日以上試験日が連続していませんか?

- チェック5

- 移動日などを考慮したスケジュールを組めていますか?

- チェック6

- 手続き締切日にも注意し、無駄な出費を抑えられるスケジュールを組めていますか?

- チェック7

- 第1志望校が“初めての入試”になっていませんか?

サクセスプラン ~科目編~

サクセスプラン ~科目編~