大学入試環境の変化と2026年度入試最新動向2026年度入試を取り巻く環境の変化

大学志願者数・入学定員とも前年並みと推測。今春入試の環境が続くか

2025年度の18歳人口(現在大学1年生)は前年から約3万人増加、大学志願者数も増加しました。2026年度の18歳人口(現高3生)は2025年度とほぼ同水準の約109万人です。これに伴い、大学志願者数も前年並みを維持するものと見込んでいます。大学入学定員は国立大で前年並み、公立大で微増、私立大では微減になる見込みで、大学全体では概ね前年並みを維持すると推測します。大学志願者数、入学定員とも前年から大きな変化はないことから、今春入試の環境が続くものと思われます。

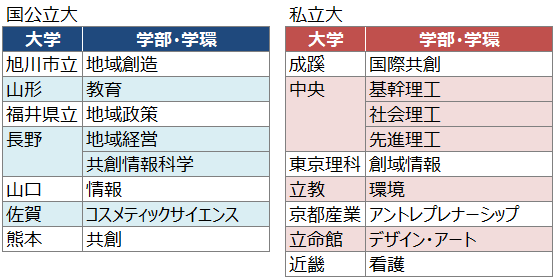

国公立大では情報系やユニークな学部、私立大では有名大で学部新設目立つ

国公立大では山口大(情報)、長野大(共創情報科学)といった情報系学部や、佐賀大(コスメティックサイエンス)などのユニークな学環の新設が目立ちます。このほか、工学系学部では学科制からコース制へシフトする大学が複数みられます。

私立大では中央大(基幹理工、社会理工、先進理工)、東京理科大(創域情報)、立教大(環境)、立命館大(デザイン・アート)、近畿大(看護)などの有名大で学部新設がみられます。私立大では大学・学部の募集停止もみられ、来年は2大学が募集停止、さらに短大では23校が募集停止となります。有名大とそうでない大学で状況が分かれます。

総合型・学校推薦型選抜は少しずつ拡大、系統ごとに定員の差も

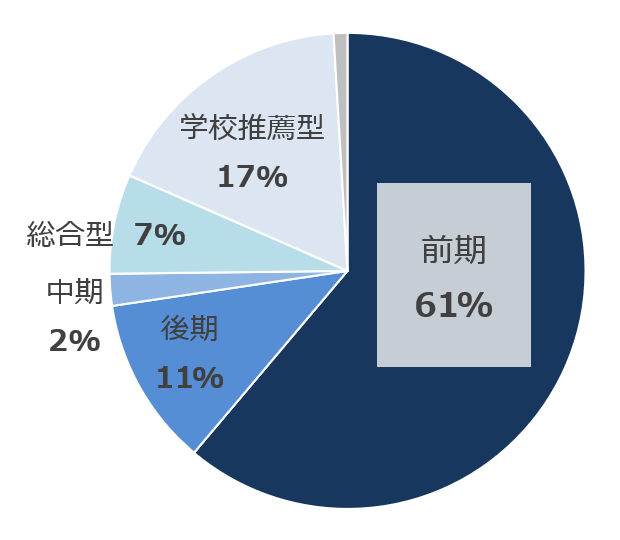

<図表2-1>は国公立大の選抜方法別募集人員の割合をみたものです。国公立大では近年、総合型・学校推薦型選抜が拡大しています。来春も一般選抜の募集人員を減員し、総合型・学校推薦型選抜を増員する大学があります。しかし、依然として募集人員の4分の3は一般選抜が占めており、国公立大のメイン入試が一般選抜であることに変わりはありません。

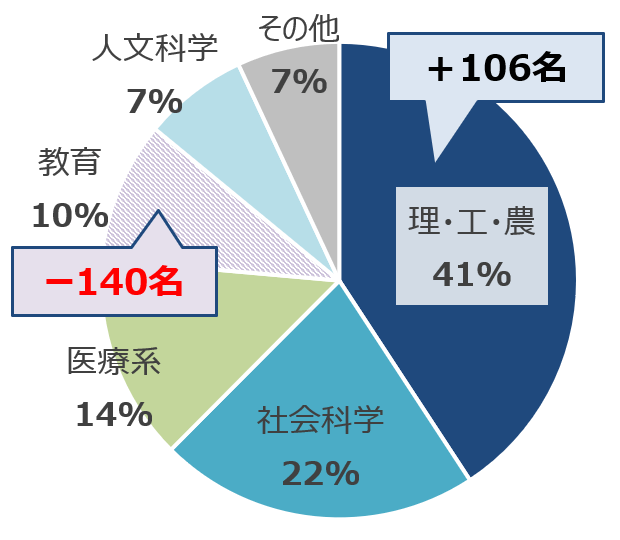

選抜方法別だけでなく、学部系統の定員にも変化がみられます。<図表2ー2>は国公立大の学部系統別入学定員の割合をみたものです。全体の4割以上の定員を占める理・工・農学系では前年から入学定員増となっている一方、教員養成をはじめとした教育系では定員減となりました。来春は埼玉大や熊本大などが教育学部の入学定員を減員し、他学部にシフトさせています。国策もあり、今後も理工系や情報系学部の定員は拡大を続けるものと推測します。

私立大では、有名大の入学定員が増員されます。学部新設に伴い、前述の東京理科大や立教大、立命館大などのほか、学科・課程を新設する芝浦工業大や関西大などで大学全体の入学定員が増員となります。一方で、都市部近郊をはじめとした一部の大学では入学定員を減らす動きがみられます。中には入学定員が半減する大学・学部もみられるほか、学部系統では「文・人文」系の学部で定員減が目立ちます。学部新設等による入学定員の増員分、減員分を合わせると、2026年度の私立大の入学定員は微減となる見込みです。

入試のルール見直しも、変化ある大学はごく一部

2026年度入試では、大きく2つ、ルールの見直しがあります。1つめは総合型・学校推薦型選抜に関するもので、小論文・面接・志望理由書などと組み合わせることで2月1日より前に学科試験を課すことが容認されました。河合塾調査では2026年度入試で学科試験を課す方式の割合は総合型選抜で23%、学校推薦型選抜で53%に上ります。昨年度から劇的に増加をしていないものの、首都圏では新たに学科試験を課す方式を設置する大学が、近畿圏では学科試験を課す既存の方式で自己推薦書や小論文を課す大学がみられます。また、近年は総合型・学校推薦型選抜においても他大との併願を認める大学が増加傾向であり、総合型選抜では67%、学校推薦型選抜では71%もの大学が併願を認めています。

学科試験は入試の種類に関わらず、2月1日以降に実施するルールです。一般選抜については引き続き1月中に実施するのはルール違反になります。1月中に一般選抜を実施する大学は2025年度の223校から2026年度は206校に減少しました。とはいえ、依然として全私立大の3分の1が1月中に入試を実施するとしており、大きな変化はありませんでした。

2つめは入学金二重払い改善についてです。文部科学省が受験生の負担を軽減する方策を検討するよう私立大に要請しました。具体策として、「入学金の額を抑える」「入学辞退する受験生に対し、ほかの入学者が見込める時期であるなら入学金返還に応じる、または分割払いとする」などが挙げられます。要請に応じた大学はわずかです。また、返還・一部返金に応じるのは、併願の受験生のみ、国公立大進学者のみなど、ほとんどが条件を設定しています。入試の環境そのものに大きな影響は及ぼさないと推測します。

修学支援新制度-大学進学後の成績は厳格に確認

2020年度にスタートした修学支援新制度は学生個人に対し「給付型奨学金」と「授業料等減免」の2つの支援が用意されています。支援額は世帯年収に応じて異なります。このうち「授業料減免」では、2025年度からは扶養する子どもの数が3人以上の多子世帯は所得制限なしに免除が受けられるようになりました。また私立大の理工農系学部に在学する子どもがいる世帯も世帯収入の制限がありますが、支援の対象です。

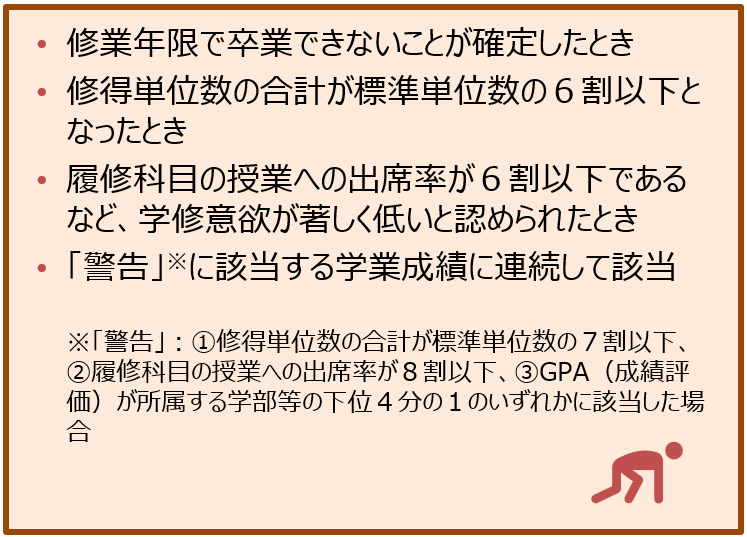

この支援には高校2年次の評定平均3.5以上という採用基準がありますが、3.5未満でも実質、資格を得られます。ただし、大学進学後の成績は厳格に確認され、支援打ち切りとなることもあります<図表3>。支援打ち切りの前に「警告」があり、警告が連続すると打ち切りになります。学業成績が理由の場合、退学した場合など、給付奨学金の返還が求められる場合があるとされています。望めば誰もが高等教育を受けられる制度ですが、進学したからには自覚をもって勉学に励む必要があるといえるでしょう。

2040年を見据えた高等教育政策の方向性

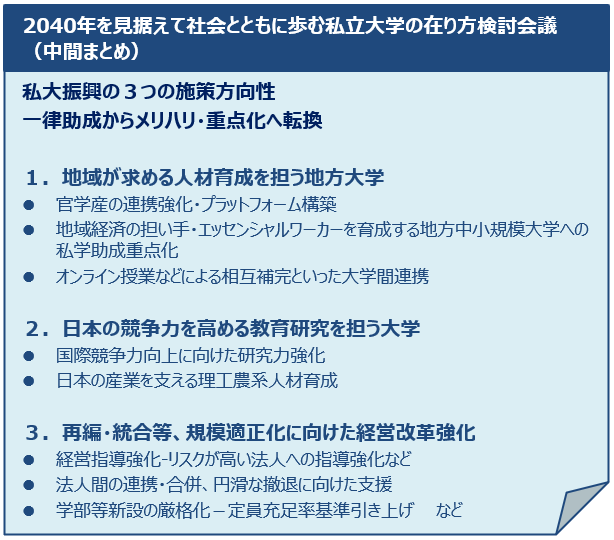

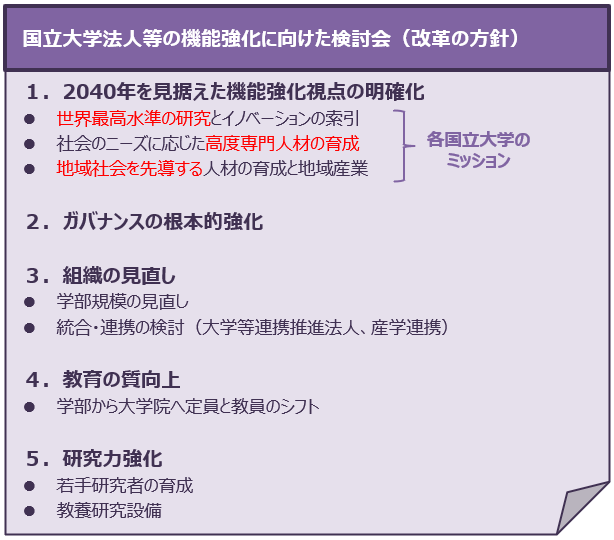

文部科学省は仮に現在の入学定員が維持されると2040年には約7割しか充足しないと試算しています。これを踏まえ、今年の2月に「知の総和」答申が取りまとめられました。その内容は、定員を減らしつつも地理的・経済的な高等教育の機会均等は維持、かつ教育研究の質の向上を目指すというものです。この答申に沿って立ち上がった複数の有識者会議が現在、具体策を検討しています。この中から、この8月にまとめられた「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」の「中間まとめ」と「国立大学法人等の機能強化に向けた検討会」の「改革の方針」を紹介します<図表4>。

私立大では少子化で相当数の大学が縮小・撤退を余儀なくされることを前提に、国からの助成を一律配分から機能・成果に応じた重点配分に変えていくとしています。重点的配分の観点は図表の3つです。地域が求める人材の育成を担う地方大学、国の競争力を高める教育研究を担う大学、そして再編・統合などで規模縮小・経営改善に取り組む大学への支援です。

国立大では機能強化の視点を明確化するとして3つのミッションを挙げています。各国立大には自らのミッションを明確化し、そのミッションを一法人で果たそうとするのではなく、再編統合や連携の視点も持つよう求めています。そのほか、国立大も学部規模の見直し、学部から大学院への定員シフトが挙がっており、規模縮小は私立大だけの話ではないことがわかります。なお、2028年度から運営費交付金の配分ルールを見直すことも盛り込まれました。

- 大学入試環境の変化と2026年度入試最新動向

-

- 2026年度入試を取り巻く環境の変化

- 全統模試からみる2026年度入試の志望動向