大学入試環境の変化と2026年度入試最新動向全統模試からみる2026年度入試の志望動向

ここからは、この夏実施した第2回全統共通テスト模試の結果からみる2026年度入試の志望動向についてお伝えします。模試の受験者は前年比100%となりました。文理別にみてみると、減少傾向にあった文系が増加に転じています。国公立大をめざす6教科8科目型も文系が増加しており、文系人気回復の動きがみられます。志望校記入状況をみると、国公立大、私立大とも志望者数(頭数)は前年並みとなりました。ただ、私立大の1人あたりの記入校数は4.77校から4.84校に増加しました。なお、私立大専願者の動向をみると、共通テスト方式の志望者数は2年連続で増加しており、私立大専願であっても共通テストを活用して手厚く受験していく意識が高い様子がうかがえます。

国公立大の動向

国公立大の人気は堅調

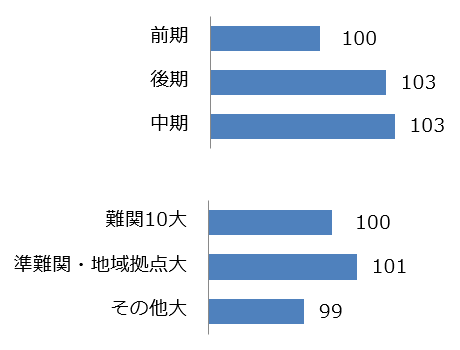

国公立大の志望動向について確認していきましょう。国公立大入試の中心である前期日程の志望者数は前年比100%でした<図表5>。模試受験者数の前年比100%と同程度であり、国公立大の人気は堅調と言えるでしょう。また、後期日程で前年比103%、中期日程で同103%といずれも増加しました。

国公立大をグループに分けて動向を確認すると、旧帝大を中心とする難関10大学では、志望者数が前年比100%、準難関・地域拠点大グループで同101%、その他大グループでは同99%と動向に差はみられませんでした。難関10大学の個別の状況をみると、北海道大(前年比106%)、東京科学大(同103%)、一橋大(同116%)で志望者の増加が目立ちました。一方で、今春入試で志願者が大幅に減少した東京大の志望者は前年比95%と低調です。このほか、東北大や京都大も志望者が減少しました。

国公立大は文理均衡

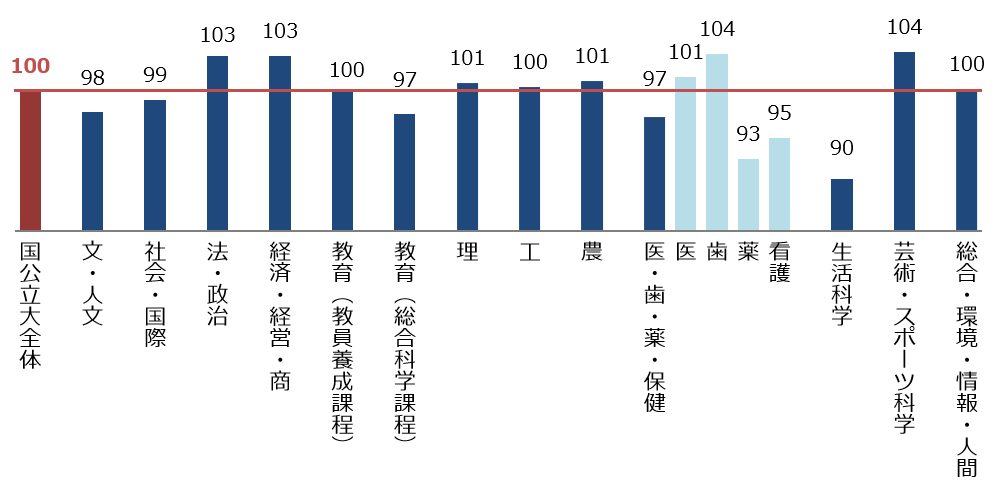

国公立大の系統人気を確認しましょう。<図表6>の棒グラフの濃い色は学部系統を、その右側の薄い色は各系統内の特徴的な分野を抜粋しています。グラフ内の横線は前期日程全体の前年比100%のラインを示しており、このラインより上なら人気、下なら不人気を示します。

全体的な傾向としては、文系・理系でどちらがより人気という形ではなく、いわば文理均衡となりました。文系では、「法・政治」「経済・経営・商」で前年比103%と志望者が増加しました。「法・政治」は女子志望者が前年比108%と大きく増加、女子志望者を中心に人気を集めています。理系では、「理」「工」「農」はいずれも前年並みを維持しています。女子志望者の動向を見ると、「理」では前年比106%、「工」は同104%と人気を集めています。「理」では物理や化学、「工」では機械・航空といった分野で女子志望者が増加しました。法学系や理工系などで女子の志望者増が目立つ一方、「生活科学」「看護」など、女子志望者の割合が高い系統で、志望者が減少しました。とくに「生活科学」の志望者は1割減となっており、不人気の様相を呈しています。

注目の情報系学部、難関10大学でも人気に差が

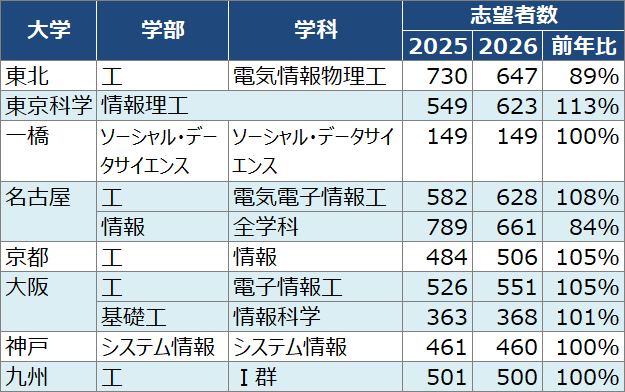

近年、国立大では情報系学部・学科を中心に入学定員も増加しており、難関大でも同様の動きがみられます。すでに北海道大、東北大、東京工業大(当時)、名古屋大、大阪大、神戸大で入学定員が増加しており、2026年度は京都大(工)で情報学科を含む2学科が入学定員増となります。

<図表7>は難関10大学の情報系学部・学科の志望動向をまとめたものです。定員増となる京都大(工-情報)は志望者が増加しました。このほか、東京科学大、大阪大も志望者が増加しています。ただし、志望者が減少している大学や名古屋大のように学部・学科によって差が出るケースもみられ、一様に人気を集めているという状況ではありません。

国公立大トピック

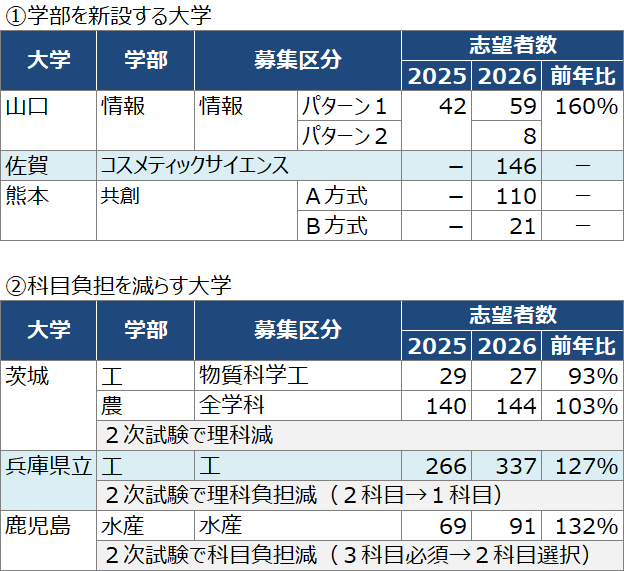

入試に変更がある国公立大の志望動向を紹介します。まず、新設・改組がある大学からみていきましょう。山口大(情報)は改組前の工学部知能情報工学科と比較すると志望者は増加しています。文理双方が受験できるよう2パターンを設けていますが、理系生が受験するパターン1に志望者が集まっています。佐賀大(コスメティックサイエンス)は女子を中心に志望者を集めました。地元出身者だけでなく、九州地区全体から志望されており、認知度が高いことがうかがえます。熊本大(共創)も山口大と同様、文理それぞれの方式がありますが、こちらは文系受験生が対象となるA方式に志望者が集まっています。

次に入試科目に変更のある大学の志望動向です。来春は茨城大や兵庫県立大などで2次試験の科目を減らす動きがみられます。茨城大(工、農)では2次試験で理科を課さなくなりますが、大幅な志望者増には至りませんでした。一方、兵庫県立大(工)や鹿児島大(水産)などは志望者が増加しました。例年、入試本番に近づくにつれ、科目負担が少ない大学へ志望変更するケースがみられており、今後の受験生の動きには注意が必要です。

また、後期日程廃止の動きは近年続いていますが、来春は医学科で3大学(旭川医科大、山形大、佐賀大)後期日程を廃止します。近隣の大学の志望動向をみると、東北では秋田大、九州では鹿児島大などで志望者が大幅に増加しました。医学科で後期日程を受験できる大学は限られているため、その他の地域でも後期日程の志望者が増えており、注意が必要です。

私立大の動向

私立大志望者は共通テスト方式で大きく増加

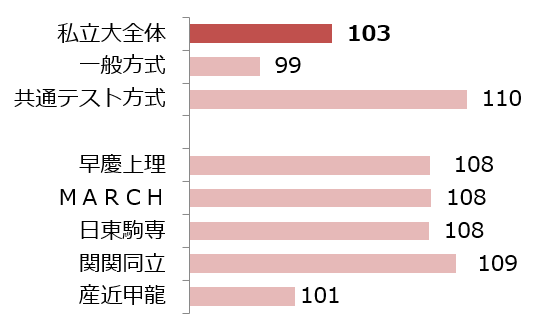

次に私立大の志望動向を確認していきます。私立大全体の志望者数は前年比103%と増加しました。方式別では、一般方式で前年比99%、共通テスト方式は同110%と共通テスト方式で増加しました<図表9>。

グループ別の動向をみると、首都圏では、早慶上理、MARCH、日東駒専とも志望者は前年比108%、関関同立で同109%と都市部の有名大が人気です。来春は有名大で学部新設・改組が目立っており、志望者が増加した一因といえるでしょう。このほか、近年学部再編が相次ぐ首都圏の女子大の志望者は減少している大学が多く、不人気が続いています。また、有名大グループ以外の私立大全体の志望者も減少、私立大志望者は有名大志向となっています。

私立大は「法・政治」「経済・経営・商」で人気示す

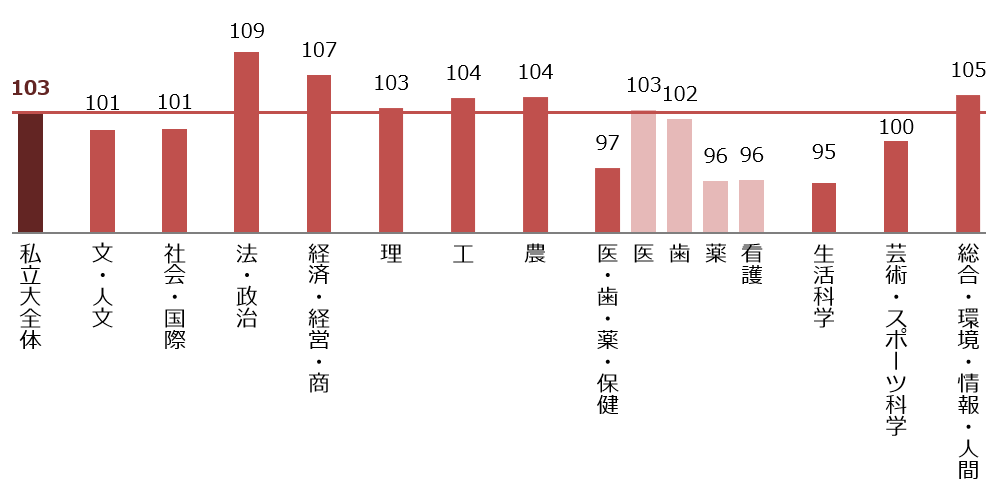

<図表10>は系統別にみた私立大の志望者数の変化を表したものです。棒グラフの濃い色は学部系統を、その右側の薄い色は各系統内の特徴ある分野を抜粋しています。グラフ内の横線は、私立大全体の前年比103%のラインを示しています。

文系では「文・人文」「社会・国際」といった系統の志望者は前年並みにとどまったものの、「法・政治」では前年比109%、「経済・経営・商」で同107%と志望者の増加が目立ちました。理系に目を向けると、「理」は103%、「工」は104%となり、人気は堅調と言えます。女子の動向をみると、両系統とも志望者は増加しています。女子の理工系への志望のシフトは、近年鮮明になってきており、女子志望者のうち工学系を志望する割合は6年前の5.1%→7.6%にアップしています。一方、生活科学を志望する割合は5.8%→3.6%とダウンしており、占有率が逆転しました。女子の志望系統は多様化しています。

「総合・環境・情報・人間」は前年比105%と増加しています。なかでも「環境」分野で志望者が増加しましたが、これは立教大(環境)の新設が大きく影響しています。一方の「情報」分野の志望者は前年並みであり、人気が高まっている様子はみられません。

私立大トピック

冒頭でもお伝えした通り、来春は学部新設・改組の動きが目立ちます。学習院女子大と統合し、新たに学部が誕生する学習院大(国際文化交流)では志望者が前年比146%と大きく増加しました。男子志望者が集まったことも要因です。立教大(環境)の一般方式では文理それぞれに対応した方式が設けられますが、文系で志望者329人、理系で同409人と、理系がやや多くなっています。立命館大(デザイン・アート)の一般方式も文理に対応した方式(全学統一文系、学部個別情報型理系)が設けられますが、理系の方式は名称の通り、「情報」が課されることもあり、他の方式に比べ志望者数は少ない状況です。なお、共通テスト方式は募集人員5名に対し志望者数は222人、倍率(志望者数÷募集人員)は44.4倍となっています。近畿大(看護)の共通テスト方式も同様で高倍率になっています。募集人員が少ない方式は高倍率になりやすく、注意が必要です。

2026年度入試の展望

新課程2年目となり、切り替わりは本格化します。共通テストでは、2年目となる「情報」は難化するかもしれません。2025年度に出題傾向が変わった「国語」はその傾向が継続するとは限らないため、模試や過去問を利用し、幅広い対策が必要でしょう。各大学の個別試験では数学の範囲が注目されます。旧課程生への配慮がなくなり、新課程から加わった分野が本格的に出題されるでしょう。

大幅に入学定員を減らす私立大には注意が必要です。合格ラインが上がる可能性があり、前年までの入試結果に頼りすぎないことが大切です。私立大では併願は共通テスト方式を考える受験生が多くなっています。入学してもよいと思える大学は一般方式の出願も検討するとよいでしょう。

現在の高校生が進学しようとしている大学は、今後数年で大きく変わろうとしています。合格はゴールではなく、その先には4年間の学びが待っています。受けやすさや合格しやすさ、周囲の動向に流されて受験するのではなく、入学後まで考えた志望校選びが大切です。

- 大学入試環境の変化と2026年度入試最新動向

-

- 2026年度入試を取り巻く環境の変化

- 全統模試からみる2026年度入試の志望動向