- 2023年12月11日

この記事をシェアする

高校2年生を10年間にわたり追跡してきた「学校と社会をつなぐ調査」。その集大成となる書籍「高校・大学・社会 学びと成長のリアル」の刊行を記念し、オンラインイベント「『学校と社会をどこまでつなげるか』〜10年調査から考える課題〜」を2023年10月29日に開催しました。

ここでは、本調査プロジェクトの企画者である溝上慎一先生(桐蔭学園理事長)からの問題提起をレポートします。イベントの全編は、アーカイブ映像をご覧ください。

学校と社会をつなぎ、生徒・学生の資質・能力を育てる上で

学校が直面している課題とは

- この記事のポイント!

-

- 問題点1

- 新しい育成課題が学校教育の収容能力を軽く超えている

- 問題点2

- 学校教員の専門的力量を超えた高度なカリキュラムが求められている

- 問題点3

- 「最先端」の知識・技能がオンライン上ですさまじく発信される現代社会

10年間の社会の変化を踏まえ、「つながらない部分」を考える

この「学校と社会をつなぐ調査」の企画がスタートした2012年頃は、「つなぐ」と言っているわけですから、「学校と社会はつながっていない」ということが前提でした。そこから、皆さんもご存じのように、2014年の「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の諮問が出され、社会、未来とつなげて学校教育を変えていくという流れと並行して、この調査が進んできました。この10年間で、社会の状況も教育内容もずいぶん変わりました。主体的・対話的で深い学び、個別最適な学びといったキーワードが出されました。新型コロナウィルスの拡大もありました。学校と社会は確実につながってきています。一方で、つながらない部分、つなげられない部分もあります。そこを考えておく必要があるのではないかというのが、本日の大きなポイントです。

高校から大学・社会へ 人は大化けはしないが変化・成長している

まずは、この調査の成果を簡単に確認しておきたいと思います。詳しくは、これまでの成果報告書や、新刊書籍『学びと成長のリアル』にまとめていますので、ぜひご覧ください。大きくは3点です。

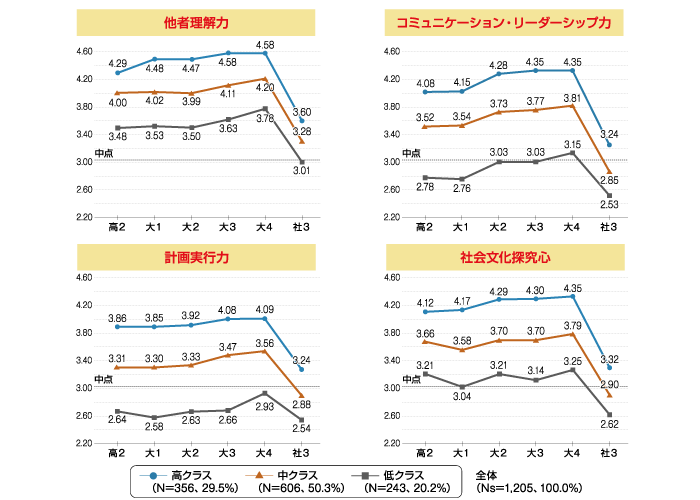

1つめの大きなポイントは、高校生から社会人へ、資質・能力をクラス分けすると、社会人になるまでその資質・能力は大きくは変わらないということです。「他者理解力」「コミュニケーション・リーダーシップ力」「計画実行力」「社会文化探究心」といった資質・能力は、高校生から社会人になるまで、「高」「中」「低」の3クラスがそのまま推移しています(図1)。しかし、これは「変化しない」という意味ではありません。それぞれ成長はしているものの、クラスを超えて大化けするようなことは起きていないということです。

- ※ クリックして拡大

大学時代のアクティブラーニングが社会につながる

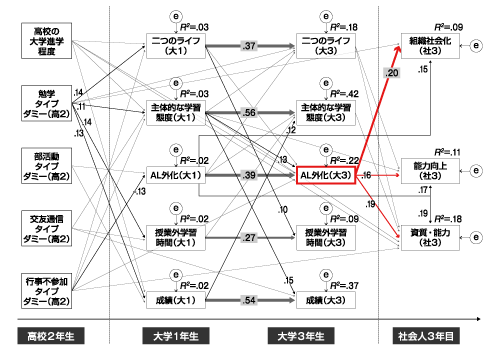

次に、社会人3年目のパフォーマンスには、大学時代のアクティブラーニングの取り組みがつながっているということです。高校生から社会人へ、さまざまな要素のつながりを分析したパス解析では、社会人3年目の3つの変数(「組織社会化」「能力向上」「資質・能力」)に、大学3年時の「アクティブラーニング外化」からのパスが強く出ています(図2)。これは、形式的にアクティブラーニングに取り組むのではなく、自分に手応えがあるように、議論したり、発表したりといった態度を測定するような項目で構成されていて、これがしっかりできていることが、社会人のキャリアにつながっていると言えます。高校時代でいえば、教科の学習におけるアクティブラーニングや探究がこれにあたると捉えてください。探究は本日の議論の大きな柱の一つです。

- ※ クリックして拡大

生徒・学生は間接効果の積み重ねで成長する

もう1つのポイントは、高校時代から社会へと直接的に通っているパスは非常に小さいということです。高校2年時から大学1年時には大きなパスが通っています。大学1年時から大学3年時も同様です。高校2年生でできていた人が、大学に入学し、大学生に転換していく。大学生から社会人になって、また転換のポイントがある。結局、人は、間接効果の積み重ねで社会人になっていくと言えるのではないでしょうか。教育の実践として考えるならば、中学・高校・大学とそれぞれの段階で、育てられる時に、しっかりとその段階の生徒・学生に育て上げていくということになります。

学校と社会をつなぎ、生徒・学生の資質・能力を育てる上での問題点

問題点1新しい育成課題が学校教育の収容能力を軽く超えている

この調査を企画した頃は「アクティブラーニングや探究で学校と社会をつなぐ」という程度のことを想定して調査のフレームを設計していました。しかし、近代の学校教育のフレームは「社会で必要なことはすべて学校教育で教える」というもので、どんどん学校に育成課題が課され、生徒・学生を育てて社会に送り出すということになっています。「国際教育が必要だ」「異文化教育も」「食育も」と、大事だとされることが次々と出てきます。そのような育成課題を積極的に取り入れて取り組んでいる学校もあれば、もうカリキュラムがパンクして何もできないという学校もあるでしょう。社会で必要なものは、まだまだあるでしょうが、すべてをカリキュラム化して扱うような余裕は、学校にはありません。

問題点2学校教員の専門的力量を超えた高度なカリキュラムが求められている

また、私が危惧しているのは、高校のカリキュラムがかなり高度になっているという点です。SSHなどが特徴的ですが、文系に進む生徒に対しても、高度な数学や情報処理の技術を中心に、大学の学部生の卒業研究でも使わないような統計的な分析をやったりして、青天井で欲張ってやりすぎていないでしょうか。もちろん、カリキュラム外で生徒が自由に取り組む課外の活動であれば問題はありません。しかし、カリキュラムの範囲でどこまでやるのかが議論されていなくて、「高度であればOK」という議論には多少メスを入れるべきだと考えています。さらに、探究においては「外部人材の活用」ということが良い意味で語られることが多いですよね。そこは全く否定しませんし、私も外部人材をたくさん活用しています。しかし、学習指導要領やカリキュラムにおいて、探究が勝負であると考えています。外部依存という状態は課題だと捉えるべきでしょう。

問題点3「最先端」の知識・技能がオンライン上ですさまじく発信される現代社会

そして、高校と大学をつなぐという視点では、大学につながれば、そこには最先端の知があるとは、もはや言えなくなっているということを、知っておく必要があります。大学は、体系的に積み上げられた知識・情報、概念値を扱うのは得意です。しかし、探究などで扱う生徒の目の前にある課題は、民間レベルあるいは行政レベルで扱う課題に近いところにあったりします。さらに、YouTubeなどのWebサイト上には、料理のレシピやPC・アプリの使い方など、生徒が将来に向けて必要とする知識・情報が、いい意味でも悪い意味でも楽しく並んでいます。学校教育でできることは、基礎的な知識理解・技能の習得をベースにしながら、限られた時間で探究に取り組んで主体性を発揮し、そこから先は、教室の中だけの学びではなく、学校や大学が扱えないオンライン上の知識・情報にアクセスして生徒が自ら学んでいく。そういった枠組みを考えていく必要があるのではないでしょうか。

イベントでは、溝上先生から提示された3つの問題点を踏まえ、経済産業省商務・サービスグループサービス政策課教育産業室長の五十棲浩二氏と、長野県教育委員会教育長の内堀繁利氏から異なる立場からの講演をいただき、その後に早稲田大学教育・総合科学学術院

教授の濱中淳子先生のファシリテートでパネルディスカッションを行いました。

アーカイブ動画を公開していますので、ぜひご覧ください。

| 学校・社会をつなげた10年調査の成果とつながらない部分の提案 -未来の学校教育を考える- | 溝上 慎一 氏(桐蔭学園) |

| 広がる生徒の学びの場と学校の課題 | 五十棲 浩二 氏(経済産業省) |

| 生徒主体の学びを実現するための学校・教員のあり方 | 内堀 繁利 氏(長野県教育委員会) |

| パネルディスカッション | 溝上 慎一 氏 × 五十棲 浩二 氏 × 内堀 繁利 氏 ファシリテーター:濱中 淳子 氏(早稲田大学) |

- あわせて読みたい

-

- 河合塾レポート 高校のキャリア教育・探究学習が大切な理由

- 「学校と社会をつなぐ調査」から見えること(Guideline2023年7・8月号)

「学校と社会をつなぐ調査」の分析から、高校でのキャリア教育・探究学習の重要性が見えてきました。

溝上先生による分析結果の解説と鴎友学園女子中学高等学校の先生方との意見交換で、調査結果をどう学校現場につなげるかを考えました。

- 関連リンク

-

- 学校と社会をつなぐ調査(河合塾グループサイト)

- 書籍『高校・大学・社会 学びと成長のリアル-「学校と社会をつなぐ調査」10年の軌跡-』(河合塾グループサイト)

- 学びみらいPASS

これまでの成果報告書などをご覧いただけます。

10年間の調査の分析結果を教育現場で役立てていくため、さまざまな視点で専門家と議論を深めた1冊。

学習・生活実態をタイプ分類するアセスメント「LEADS」は、学校と社会をつなぐ調査をもとに開発しました。

この記事をシェアする