- 2024年03月25日

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- この記事は、2023年度JCERIレポート「充実した教員研修で学校の質向上を図る台湾」より作成しました。

行政府主導で行われる台湾の教員研修

公立と私立の教員が一堂に会して学び合う

台湾ではいま、教育の質の向上をめざして、教員研修の充実を図っています。

私は台北市立大学の先生からの依頼を受けて、台湾教育部主催、台北市立大学教育行政・評価大学院主管による教育国際シンポジウム「未来課程・教育リーダー国際ワークショップ・シンポジウム」に参加。2022年度は高級中等学校(高校)を対象にオンラインで、2023年度は国民小学(小学校)を対象に現地に出向いて、日本での体験を踏まえたアドバイスを行いました。

日本との違いで注目されるのは、台湾の教員研修の多くが、行政府主導で開催されていることです。具体的には「教育部」(中央政府である行政院に属する教育政策担当官庁。日本の文部科学省に相当)が、台北市立大学教育行政・評価大学院(台北市立大学の教員研修・評価専門部門)に委託する形で推進されています。私を含めて、アジア・オーストラリアを中心に、海外の教員が招かれるケースもあり、相応なコストもかけています。国を挙げて教育力の向上に取り組んでいこうという意気込みが感じられるところです。

日本でも都道府県、市町村単位で、教育委員会が実施する教員研修はありますが、その場合は公立学校の教員が対象です。それに対して、台湾のこの研修は私立学校も対象にしています。実際に、私が参加したシンポジウムや公開授業では、公立と私立の校長・教員が一堂に会して、熱心に意見交換していました。しかも、「管理職に指示されたから仕方なく参加」している感じはまったくなく、「自分の教育力を高めることによって、自分たちの学校を地域の人たちから『いい学校だ』と思ってもらえるようにしたい」という熱意が感じられました。

台湾での体験を通して印象的だったのは、子どもたちが教員をリスペクトしているということです。それも、研修などで教員が学び続けようとする姿勢を持っていることが、信頼感につながっている気がします。

「日本に学ぼう」という意欲と多様な学びの実践

ところで、今回、私が招かれたのは、台湾の教員は、日本の教育システムへの関心が高く、「日本に学ぼう」という意欲が旺盛だからです。

とくに、日本の新しい学習指導要領で「知識だけでなく、活用する力を重視していること」や、ラーニングピラミッドを提示して「学び合うことによって、学力が伸びていく可能性が高い」という話には興味津々でした。先生方からは「台湾では、学び合いの部分が、まだ十分ではない」との声が聞かれ、実際、私が視察した小学校では、チームでの学び合いが困難な状況で、「生徒同士のチームビルディングの推進」を提言させていただきました。

視察した高校の中には、「生徒が世界とつながる」ことをめざして戦略をもって学習活動を推進している学校や、「地域社会に信頼される学校」をめざして多様な生徒の学習意欲を高揚させるような取り組みをしている学校もありました。どちらの学校も授業はバイリンガルで進行しており、基礎スキルを大切にしていることや、振り返り活動を行うことで生徒自身の思考活動の可視化が行われていました。また、とくに後者の学校では、マシュマロチャレンジ(注1)の導入を通して、チームで学び合うといった活動を推進しているところが印象的でした。

管理職研修に力を注ぎ、マネジメント力を強化

管理職のもと、取り組みごとに教員チームを編成

台湾の教員研修で特筆しておきたいのは、最も力が注がれているのが管理職研修だということです。教育レベルを上げるためには、管理職のマネジメント力や、教育内容・教育方法についての専門性が大切になるという意識が強く感じられます。

その上で、校長と、レベルアップした管理職が中心となって、学校改革を牽引していきます。改革のストラテジー(戦略)を立て、ロードマップを可視化して共有。さらに、取り組みごとに教員チームを編成し、否応なしに皆で動いていくという人材育成システムが確立されているのです。

もちろん、学校経営や教員育成などの学位をもち専門性も高く大学でも学生を指導しているレベルの校長や、先述した台北市立大学でドクターの学位を取得している人も少なくありません。

日本でも教員研修のさらなる充実が望まれる

こうした台湾の状況を参考にして、日本でも教員研修をさらに充実させていくことが望まれます。

課題になるのは、公立も私立も対象にした教員研修が展開されている台湾と異なり、日本では私立は自前の研修システムを構築しなければならないことです。

そこで私の勤務校である昭和中高では、私が校長に就任した4年前から、新入教員研修、管理職研修を導入しました。さらに昨年4月から、学年主任と週1回、教科長と月1回、私と面談する機会を設けています。チームリーダーのマネジメント力を強化することによって、自らのチームの教員たちをエンカレッジする仕組みを作っていきたいと考えています。

そのほか、教員たちには、外部の研修にも積極的に参加するように促しており、少しずつ参加者が増えています。けれども、せっかく研修で身につけることができた知見を、学校に帰ってきて他の教員と共有するところまではまだ至っていません。この点については、それを個々の教員に求めるよりも、教員が研修で得た内容をマネジメント側がきちんと受け止めて、どうすれば学校に定着させられるか、戦略的に動くことが大切になるでしょう。その意味でも、台湾と同様に、管理職の力を高めることこそが、最重要テーマになると考えています。

ティーチング、マネジメント、キャリアカウンセリングの分業化が必要

教員には研修などで学び続ける姿勢が求められますが、学ぶ内容があまりにも多岐にわたると、限界も生じます。

そこで私が考えているのは、将来的には、学校のスタッフ構成を、アメリカやカナダの学校のように変えていく必要があるのではないかということです。すなわち「ティーチング」「マネジメント」「キャリアカウンセリング」の3つの分業化です。たとえば私が視察したカナダのある学校では、教員とそれ以外のスタッフの人数がほぼ半々でした。日本の場合、たとえば昭和中高では、教員約100人に対してそれ以外のスタッフは約10人です。この点を改善したいのですが、「定数法(注2) 」に準拠した教員配置にしているため、授業を担当する教員以外の人をそれほど多く雇用できない仕組みになっています。結果として、教員がさまざまな仕事を行わなければならないのが実状です。今後の検討課題といえるでしょう。

ICTとバイリンガルを2大テーマとする台湾の教育改革

シンプルな教育方針の方が浸透しやすい

台湾では現在、「ICTの活用」と「バイリンガル国家計画(北京語・英語)」を2大テーマとする教育改革が進行中です。当然のことながら、その改革がうまく行っている学校と、まだ立ち遅れている学校で、格差は生じています。けれども、少なくとも、教員たちの間で、この二つの面に力を注がなければならない、それを意識した授業を進めなければならない、という意識共有は図られていると感じました。

それに対して、日本の学習指導要領などは、あまりにも項目が多く、教員がそのすべてを意識して教育を行うのはかなり困難ですし、管理職がチェック・評価するのも困難です。

台湾のようなシンプルな教育方針の方が、「やらなければならない」方向性が分かりやすく、浸透しやすい気がします。

学校現場でのICT活用

ICTの活用が教育改革のテーマの一つになっていることもあって、台湾は「教育DX先進国」といわれることもあるようです。

けれども、少なくともハード面の環境整備は、日本の方が進んでいます。日本のように生徒一人一台タブレットを持っている状況ではありませんし、それをめざす教育政策もいまのところ見られません。教室に数台ある端末を皆で共有しながら使用したり、特別教室に行って使うというのが実状でした。

ただし、台湾の教員のICTを授業に活用しようという意識には高いものがあります。

私が見聞した範囲ですが、ある小学校では、学習シートはタブレットを使用して、自分の作品を上手に仲間と共有するところまでできていました。さらにチームスタディーを行った上で、振り返りもタブレットでやっていく形でした。

高校ではより高度な取り組みが行われていました。たとえばある高校では、生徒がLMS・ネットワーク、ハードウェア、多様なアプリケーションなどを使いこなしており、学ぶ内容もかなり高度だと感じました。

そのほか、教員たちの授業の様子を記録して、学校のホームページにポートフォリオのように載せている小学校もあります。同校の校長から聞いた「教員研修で大学の先生方に指導は求めているが、現場で生徒を実際に指導するのは教員自身だから、教員はプロ意識を持って実践してほしい」という言葉が印象的でした。プロとして実践したことをホームページで紹介し、保護者にも見てもらうとともに、他の教員に共有する。そのことで学校全体の教育力向上につながることが期待できるでしょう。

まとめ

台湾での体験を通して痛感したことは、教員の育成、とりわけマネジメントレベルの人材育成の仕組みを充実させることに、徹底的に取り組んでいる姿でした。

その重要性は日本でも同じです。いくらいろいろな取り組みを作っても、教員がそれをやれないと教育は向上していかないと思うのです。教員の質こそが、学校の命であり、教員研修の充実がますます重要になると考えています。

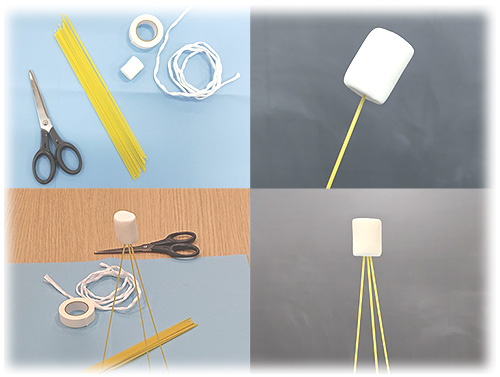

- 注1. マシュマロチャレンジ

4人一組で、パスタ、テープ、ひも、マシュマロを用いて自立可能なタワーを立てるゲーム。皆で協力し合う活動を通じてチームビルディングの促進も期待され、日本国内でも学習や研修の場面で活用されることがある。

- 注2. 定数法

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律。

真下 峯子(ましも・みねこ)

昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校校長。埼玉県の公立中学校・県立高校にて教諭として理科・生物教育に従事し、埼玉県教育局県立学校人事課副課長、埼玉県立総合教育センター主席指導主事、埼玉県立松山女子高等学校校長、大妻嵐山中学・高等学校校長等を歴任。2020年度から現職。台湾の教員や行政担当者とは大妻嵐山中学・高等学校在任時から交流を続け、今も人脈を広げている。本記事で紹介した教育国際シンポジウムには2022年度と2023年度に招聘される。管理職指導担当教員によるプレゼンに対するオンライン上でのブリーフィングや助言、学校訪問等による指導を実施。

※所属・役職は2024年3月時点のもの

- あわせて読みたい

-

- ウズベキスタンでの体験を通して感じた「日本型教育」の強みと課題(しもまっちハイスクール・盛岡白百合学園 下町壽男 先生)

- ウェルビーイングから考える日本の学校のあり方(内閣府 白井俊 氏)

- 世界の大学教育の視点から教育未来を展望する(JCERI理事・桜美林大学副学長 田中義郎 先生)

- JCERIレポート

日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)による、これからの高校教育・大学教育・大学入試をテーマとした研究者・実践者との対話の内容をレポートしています。

この記事をシェアする