- 2024年04月01日

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- この記事は、2023年度JCERIレポート「ウェルビーイングから考える日本の学校のあり方」より作成しました。

ウェルビーイングとは何か

「経済的成長」から「包括的成長」へミッションをシフトしたOECD

未来の教育のあり方を考えるときに、大きな手がかりとなるのがウェルビーイングという考え方です。

ウェルビーイングは、「良好な状態」「幸せ、健康、繁栄している状況」を意味する言葉です。この言葉が最初にクローズアップされたのが、1946年に署名された「WHO憲章」です。「健康とは、単に病気・病弱でないというだけでなく、身体面、精神面、社会面を含めたウェルビーイングの状況のことである」と記述されています。もっとも、その後はしばらくの間、あまり注目されることはありませんでした。

それが再び注目を浴びるようになったのは、2011年にOECDがミッションを再定義し、「経済的成長」から「包括的成長」へのシフトを表明したことが大きいと思います。

この背景には、ヨーロッパ諸国を中心とするOECD加盟国が相応の経済発展を遂げて、物質的な豊かさはある程度達成されたことがあります。次の課題として生活面、精神面、社会面の豊かさが求められるようになったわけです。マクロ経済指標の限界も影響しています。GDPの成長は、必ずしも社会全体の成長にはつながっていません。一部の富める人が周囲の富を集め、格差が広がっている場合も生じるからです。また、経済活動に伴う環境負荷などの問題も、GDPなどには直接的には反映されません。すなわち、GDPでは捉えることのできないさまざまな問題を含めて、包括的に捉える枠組みを考える必要性が生じてきたのです。

そこでOECDでは、2011年のミッションの再定義に際して、ウェルビーイングを測定する「より良い生活指標」(Better Life Index)を策定し、さらに、それに基づく『OECD幸福度白書』の刊行を開始しました。

「より良い生活指標」には「仕事と報酬」「社会とのつながり」「生活の安全」など11の指標があり、それぞれに具体的な「ヘッドライン指標」が設定され、どのような指標に基づいて測定するのかがわかるようになっています。たとえば「環境の質」は「水質に対する満足度」「大気中のPM2.5への年間曝露量」、「教育と技能」は「学歴(25~64歳の後期中等教育以上の修了者割合)」「PISAの平均スコア」などが「ヘッドライン指標」とされています。

しかしながら、こうした「ヘッドライン指標」の中身を見てみると、使われている指標は限られており、どこまで各項目を正しく反映できているのか、限界もあります。OECD自身も、各国間で収集・比較可能なデータを選んだものであるとしており、データ的に限界があることを認めたうえで、徐々にブラッシュアップしていきたいとしています。その意味では、これらを絶対視すべきでもなく、上手な使い方を考えていった方がよいとも思います。

SDGs全体がウェルビーイングと重なる

ところで、ウェルビーイングとは何かを考える上で、もう一つ着目したいのが、2015年の国連総会で採択されたSDGs(持続的な開発目標)です。

その「目標3」に「すべての人に健康と福祉を」が掲げられており、ウェルビーイングという言葉が出てきます。これだけ見ると、SDGsの17個の目標のうちの一つに過ぎないように理解されるかもしれません。しかしながら、SDGsの他の目標を含めて、SDGs全体がウェルビーイングと重なっています。実際、OECDの11の指標とSDGsの17の目標を個別に比較してみると、言葉の表現は違っていても、めざすところは共通している部分が多いのです。

ウェルビーイングの捉え方や実践は多様

ラーニング・コンパスの目標としてのウェルビーイング

ウェルビーイングに関して、教育の面から注目されるのが「OECD Education 2030プロジェクト」です。 2019年5月には、「ラーニング・コンパス2030(学びの羅針盤)」が発表され、「ウェルビーイング(個人、社会、地球環境)が教育の究極的な目標」と位置づけられました。「学びの羅針盤」の中心概念である「エージェンシー(変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力)」は、ウェルビーイングを追求するための大前提となる能力でもあります。

オーストラリアやデンマークの取り組み事例

ウェルビーイングの捉え方は、国によってもさまざまです。

たとえば、オーストラリアでは、学校教育における「ウェルビーイング枠組み」を作成しています。ウェルビーイングを推進する上での指針を示したもので「リーダーシップ」「包括性」「生徒の意見の尊重」「パートナーシップの構築」「サポート体制」が掲げられています。

この「枠組み」だけでは、やや抽象的で、心構えに終始している観もあります。その点を補うために、授業で具体的にどのように実践すればいいのか、教師をサポートするための教材や参考資料も作成されており、先生方が自由に活用できるようになっています。

ウェルビーイングが高いことで有名なデンマークのある学校では、教室の一角にあえて死角になるスペースを設置しています。日本のような正方形、長方形の教室では、先生が生徒に話すときに、周囲に筒抜けになってしまいますが、このデンマークの学校では、個別に指導したい場合は、そのスペースに移動して行うため、他の生徒に聞かれずにすみます。教室の環境という観点から、プライバシーに配慮して、ウェルビーイングを高めた事例です。

日本における取り組み事例

国内でもウェルビーイングを追求する取り組みは、さまざまな形で行われています。たとえば、大阪府のある中学・高等学校では、生徒指導部に代えてウェルビーイング部を設置。教師からの一方的な「生徒指導」に代えて、生徒のウェルビーイングを高めるには何が必要か、教師と生徒が一緒に考えていくというスタンスへの転換を図っています。しかも、生徒たちからの「先生のウェルビーイングも重要だ」との声を受けて、生徒・教師両方のウェルビーイングを考えるというのです。

新潟県のある中学校では、授業デザインを教師と生徒が一緒に考える取り組みを導入。初回の授業で、これから1年間、どんな授業にしたいか、徹底的に議論し、合意が図れた上で授業がスタートします。生徒の授業への参加意識が高まり、「やらされ感」がなくなる効果は大きいようです。

ただ、こうした取り組みを行うためには、カリキュラム・オーバーロード、すなわち学習内容の過重負担を改善するためのカリキュラムのスリム化とセットで検討する必要があります。現実問題として、毎回の授業で生徒と議論を尽くす余裕はないでしょうし、教師が判断すべき場面も多くあるはずです。「時間をかけて納得いくまで議論する」「生徒の意見を取り入れる」「教師が指示を出す」といったメリハリ、グラデーションをつけて対応することが重要です。教師には、その都度、どの対応が適切かを判断し、授業・学校生活全体をデザインしていく力量が求められると思います。

ウェルビーイングの視点から学校の取り組みを振り返る

ウェルビーイングは「当たり前」の追求である

さて、改めてウェルビーイングとは何かを考えてみると、私は「当たり前」の追求ということに尽きると思います。「きちんと授業に臨めていて、学習が身についているか」「心身ともに安定して、学校生活を送ることができているか」「教師やクラスメートとの人間関係は良好か」。いずれも、どの学校でも、どの先生も大切にしているであろう「当たり前」のことに過ぎません。

ただし、学校においては、ときにその「当たり前」が見失われてしまうことがあります。目先のカリキュラムをこなすことや、学校行事を前例通りにやることなどに囚われてしまうこともあるからです。そんなときに、ウェルビーイングがリフレクション・ツールとして役立ちます。

ウェルビーイングの指標を学校生活の文脈に置き換えて考えてみる

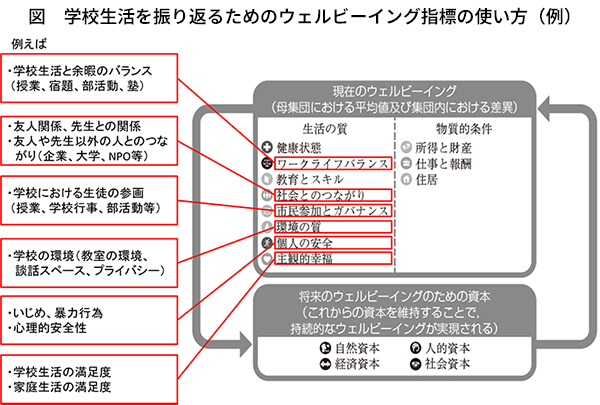

OECDが策定した11の「より良い生活指標」を参考に、学校生活を見直してみましょう(図)。もちろん、あくまで一例にすぎませんが、参考にしていただければと思います。

たとえば「ワークライフバランス」という項目であれば、「学校生活と余暇のバランス」と置き換えることができます。部活動の朝練があって、早くから登校し、授業を終えた後もまた部活動、さらに塾に通い、宿題をこなすために就寝時間が遅くなる。そんな状態が「ワークライフバランス」の観点から問題はないのか、学校としてどんなことができるのか、見直すことができそうです。

「市民参加とガバナンス」は、大人の場合は政治参加、投票率などが指標になりますが、子どもの場合は授業や学校行事づくりに、どれぐらい参画できているかという視点から見直すことができるでしょう。学校では大人が決めることに従うだけだった子どもが、18歳で成人していきなり主権者としてのふるまいが求められる、というのも難しいことです。主権者教育の観点からも重要なことでしょう。

「環境の質」という観点では、たとえば、学校の生活環境を考えてみることができます。教室は清潔か、心理的にリラックスできる空間になっているか、あるいはデンマークの学校の事例を紹介したように、プライバシーへの配慮はなされているか、多様な角度からチェックすることができます。

国や自治体等がベースラインを示しつつ、学校ごとにカスタマイズする

こうしたリフレクションを行う際に、気をつけなければならないのは、どのような状況が「当たり前」なのか、個々人の主観によって異なる場合があるということです。もちろん主観も重要なのですが、同時に客観的視点を持ち合わせることが大切になります。つまり、ウェルビーイングのベースラインの存在が不可欠といえます。その点では、OECDのような国際機関や、国・自治体などの役割が大きいでしょう。

ただし、当然のことながら、地域、学校、もっといえば学級ごとにも事情は異なります。ですから、「当たり前」の判断にあたっては、ベースラインを参照しつつ、主観も織り交ぜて、地域、学校、学級ごとにカスタマイズしていくことが望まれます。その際、教師の視点だけでなく、保護者や住民、有識者の視点も必要ですし、何よりも当事者である子どもの視点を取り入れていくことが大切になると考えています。

まとめ

OECDの「ラーニング・コンパス」でウェルビーイングという概念が登場したことで、何か特殊な取り組みをしなければならないのではないかと、困惑している先生もいるかもしれません。しかしながら、先述のように、ウェルビーイングは、誰もが願う「子どもたちの幸せ」を実現するために「当たり前」の方向をめざすものです。本質的に、これまで先生方が取り組んできたことと、大きな方向性が違うとは思いません。ただ、ウェルビーイングの指標や観点をうまく使っていただいて、これまでの取り組みをさらに改善していくための「リフレクション・ツール」として、活用できるのではないかと考えています。

白井 俊(しらい・しゅん)

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官。2000年に文部省(当時)に入省後、OECD(経済協力開発機構)教育スキル局アナリスト、文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室長、独立行政法人大学入試センター試験・研究統括補佐官(兼)試験企画部長、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室長、同国際統括官付国際戦略企画官等を歴任し、2023年より現職。

主著に『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来』(ミネルヴァ書房)がある。

※所属・役職は2024年3月時点のもの

- あわせて読みたい

-

- ウズベキスタンでの体験を通して感じた「日本型教育」の強みと課題(しもまっちハイスクール・盛岡白百合学園 下町壽男 先生)

- 充実した教員研修で学校の質向上を図る台湾(昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校校長 真下峯子 先生)

- 世界の大学教育の視点から教育未来を展望する(JCERI理事・桜美林大学副学長 田中義郎 先生)

- JCERIレポート

日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)による、これからの高校教育・大学教育・大学入試をテーマとした研究者・実践者との対話の内容をレポートしています。

この記事をシェアする