- 2024年08月26日

この記事をシェアする

情報科入試の導入、現状、将来

京都精華大学メディア表現学部教授

一般社団法人デジタル人材共創連盟代表理事

鹿野利春先生

私からは、まず文部科学省で情報入試の導入を取りまとめたときの教科調査官であった立場から、教科「情報」が共通テスト(以下、共通テスト)に入ることになった経緯についてお話ししたいと思います。

私はもともと高校の教員を30年近く勤め、その後情報科の教科調査官、そして大学に移るとともに 一般社団デジタル人材共創連盟(デジ連) を立ち上げて現在に至ります。今は日本IBMと協力して、Pythonの教材を高校に提供するための準備や 「情報Ⅱ」の教員研修動画(デジ連)の制作、今年11月23日には、 デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト」の開催準備を進めています。

※本文中の所属・役職などは、原則取材当時のものです

情報科入試導入までの経緯

2003年に教科「情報」がスタートしたとき、「情報A」「情報B」「情報C」の3科目から1科目の選択必修でした。中でも「情報A」が実践を強く意識したものでしたので、当時の国立大学協会から、大学入試に導入することには拒否感を持たれたのかと思います。

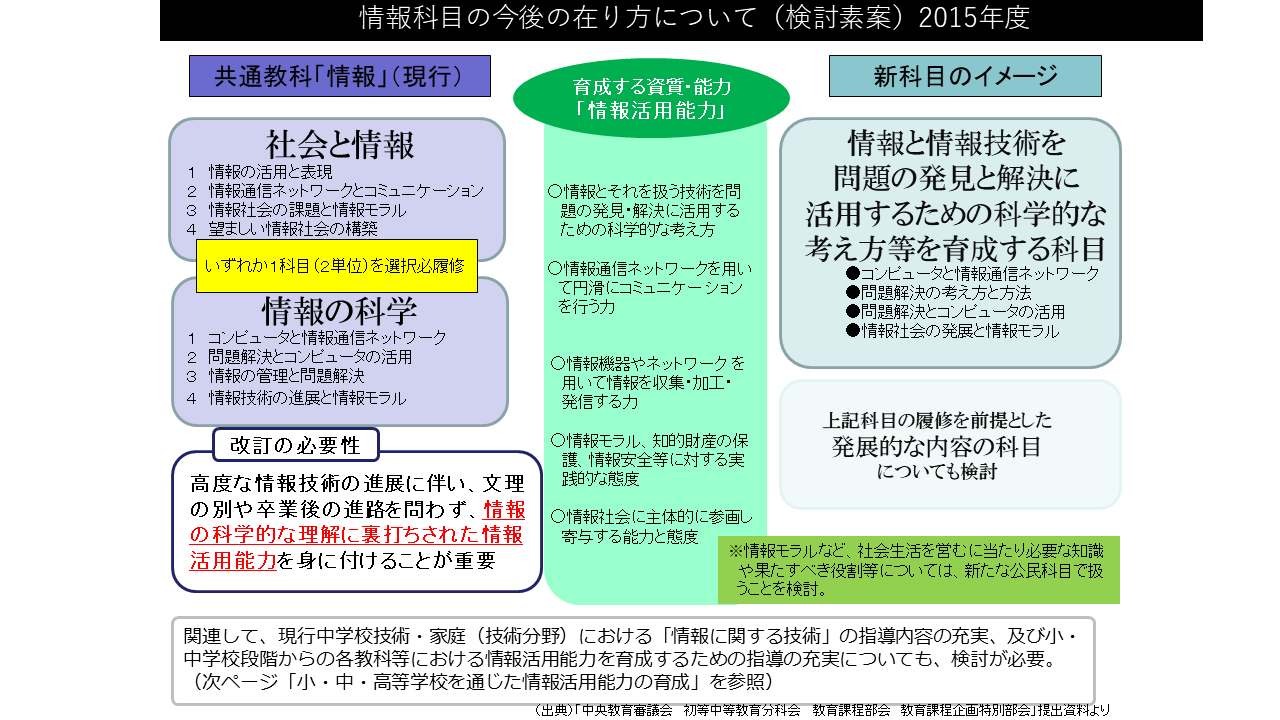

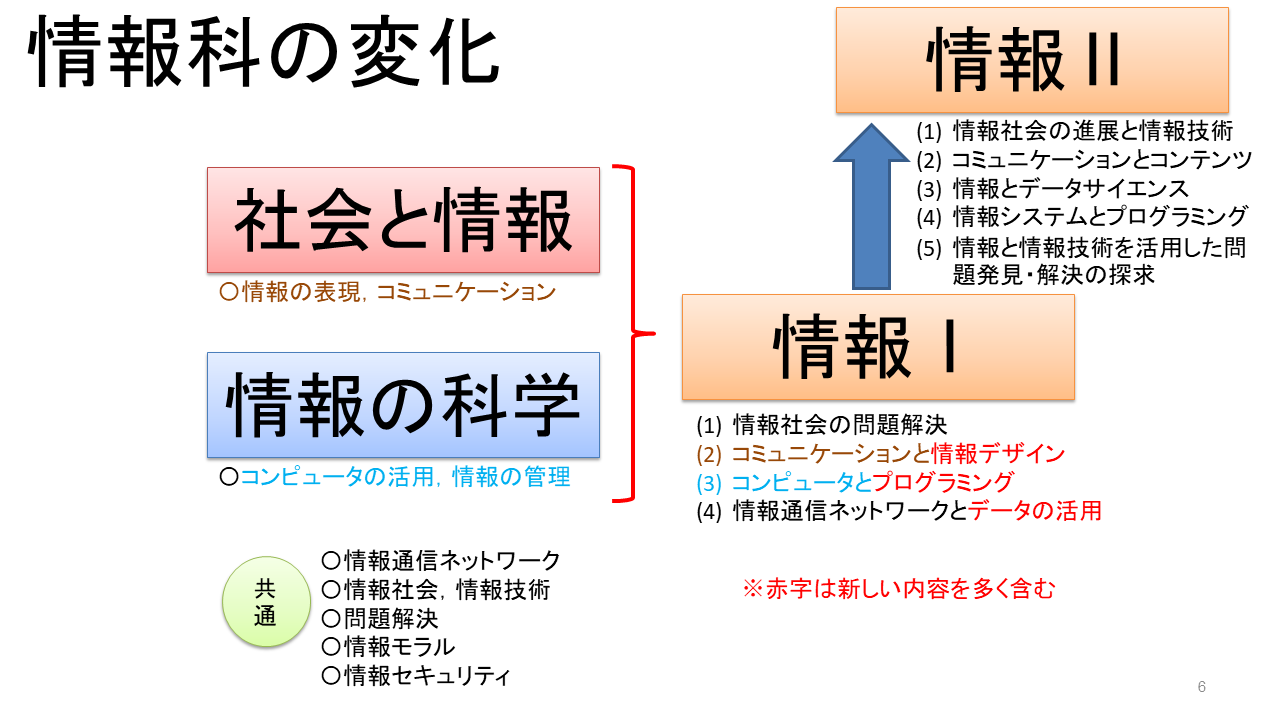

その後10年経過した改訂で「社会と情報」「情報の科学」の2科目となり、実践を学習活動の中に組み込んだ形になりましたが、それでも大学入試センター試験には入りませんでした。

現行学習指導要領に向けた改訂の際、文部科学省の中では、これからの日本を考えたとき情報科の科目は1つでよいのではないか、という考えがあり、現在の「情報Ⅰ」になったわけです。

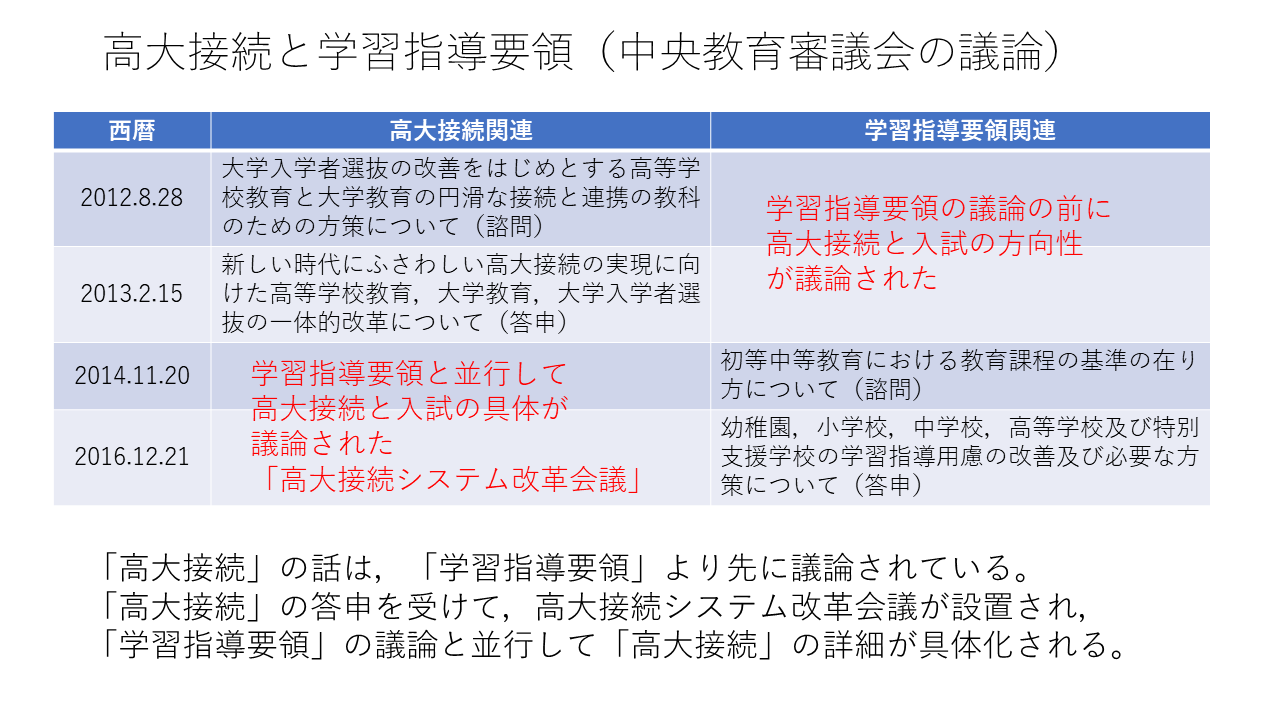

実は中央教育審議会における学習指導要領改訂の議論の前に、高大接続関連の諮問があって、そこですでに「大学入試を変える」という方向性は出ていました。

具体的にどのように変えるかについては、学習指導要領の議論を見ながら考える、つまり学習指導要領の議論と同時に、大学入試改革の議論も進められていたことになります。

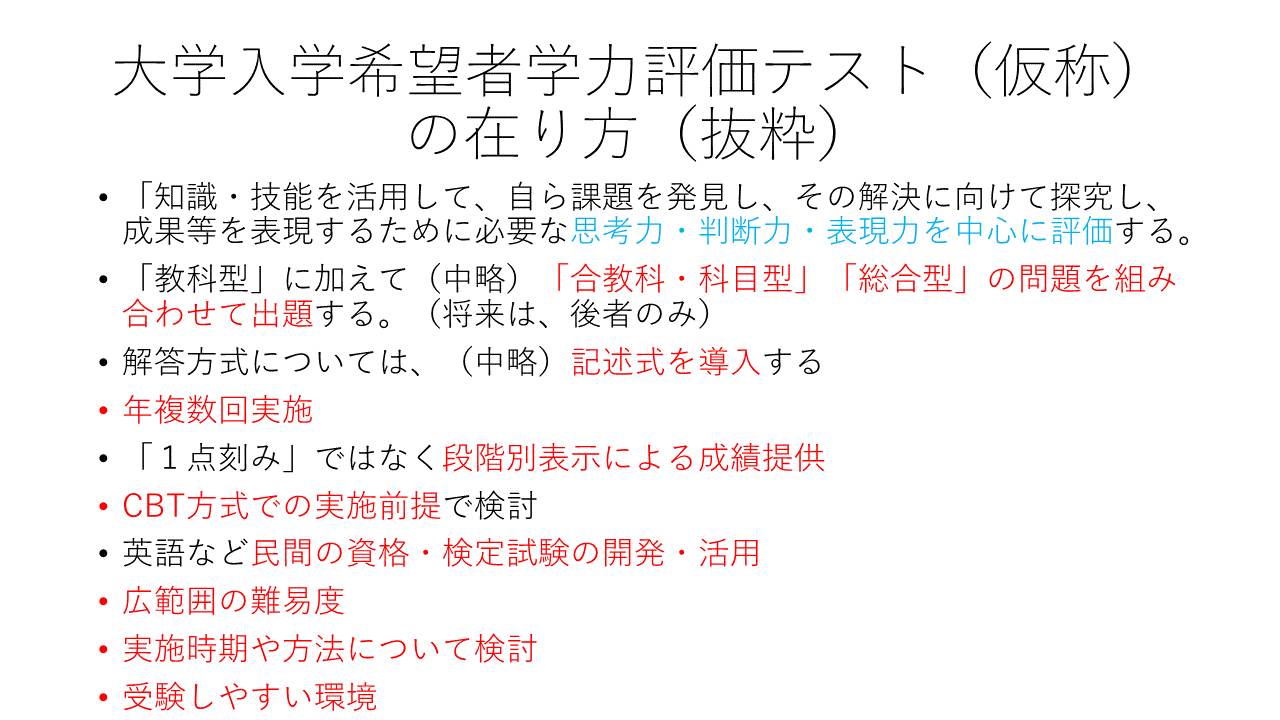

そのとき出た「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」案では、「合教科・科目型、総合型」「年複数回実施」「1点刻みでなく段階別評価」「CBT」「民間の資格・検定試験の開発・活用」「広範囲の難易度」「実施の時期や方法」「受験しやすい環境」など、すばらしいコンセプトが示されました。

残念ながら、これらの多くは実現しませんでしたが、「思考力、判断力、表現力を中心に評価」などは共通テストに生かされています。つまり、外形ではなく中身が変わった、というのが現在の共通テストです。

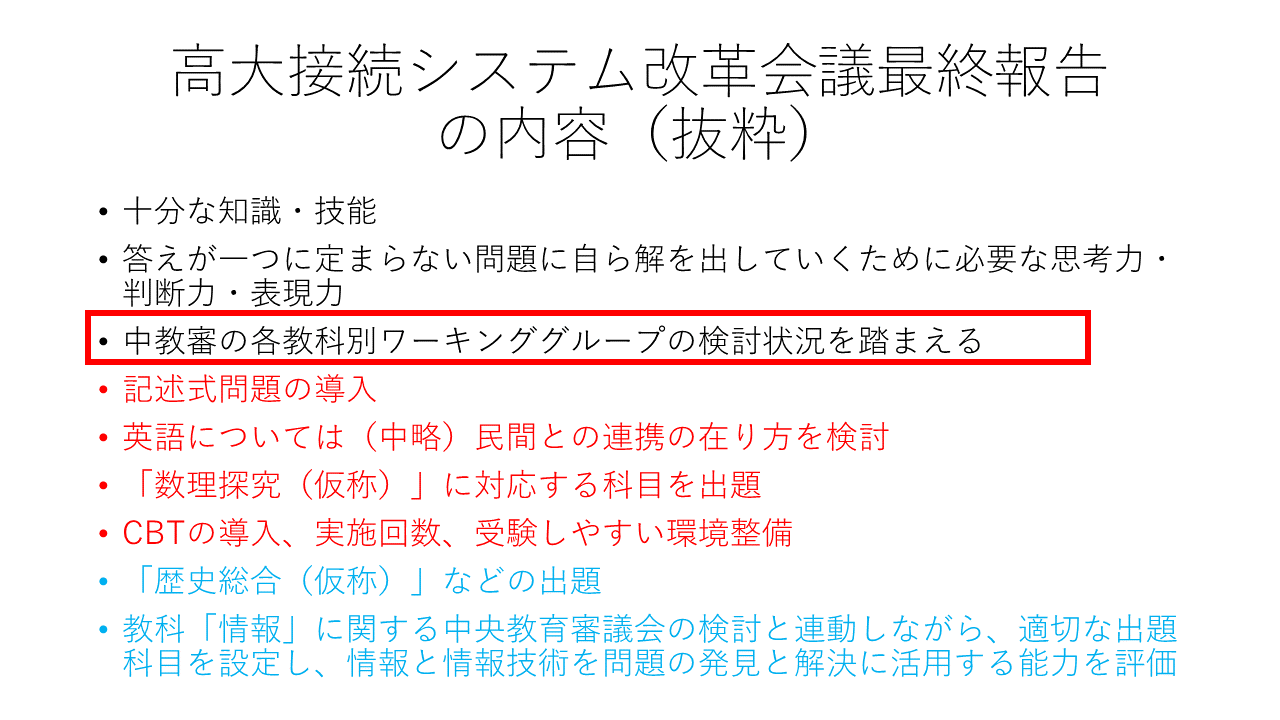

そして学習指導要領の作成にあたっては、中教審の教科別ワーキンググループの検討状況を踏まえると同時に、高大接続システム改革会議の検討とも連動していきました。高大接続システム改革会議の最終報告にも、「中教審の各教科ワーキンググループの検討状況を踏まえる」とあります。

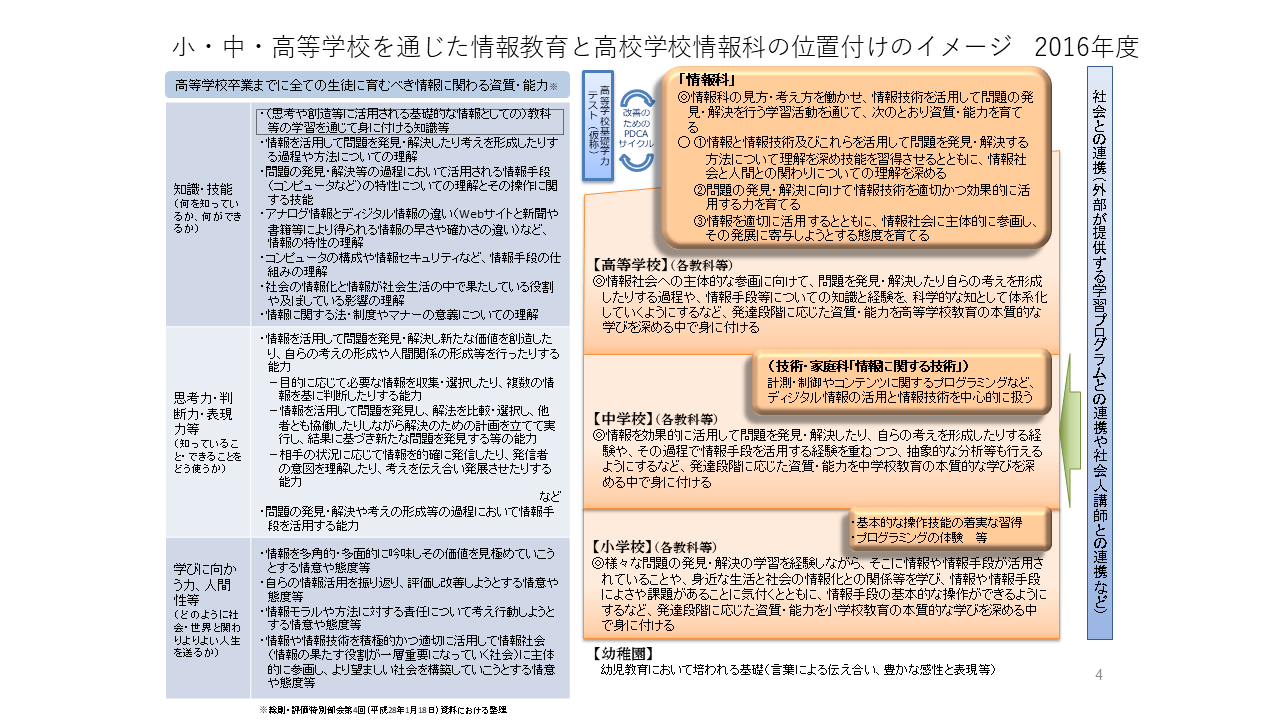

新しい学習指導要領では「情報活用能力」が強く打ち出され、それを小中高で育むという構造、そしてこれらを実施することによって大学教育に接続することも意識しながらつくっていくことになりました。

学習指導要領改訂の主眼は小中高を通した情報活用能力の育成

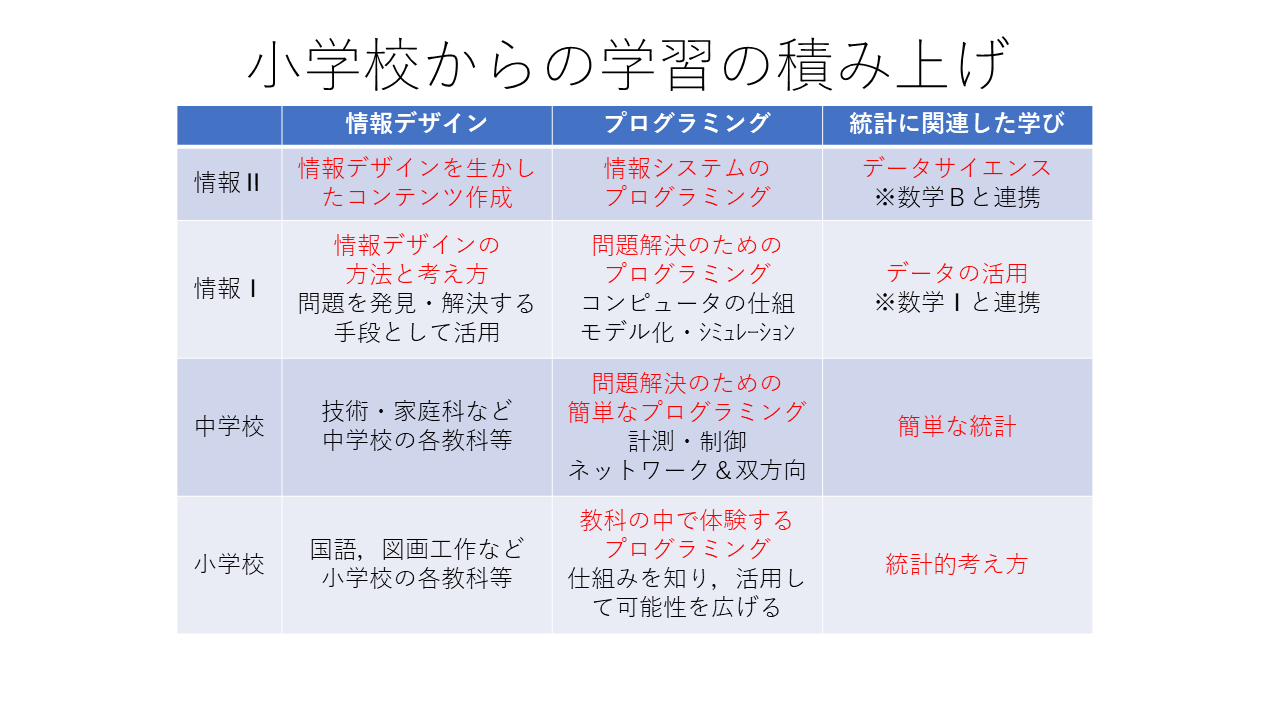

学習指導要領改訂にあたっては、最初に小中高でどのように情報教育を行うか、ということが議論され、「情報活用能力の育成をすべての教科・科目で行う」ことになりました。このことから、小学校に情報活用能力の一部として教科の中でプログラミングを行うことが必須で入ることになりました。

さらに、中学校の技術・家庭科の技術分野では、プログラミングの内容が倍増しました。このように、小中高を通した情報教育が、根本的につくり変えられることになりました。

最初に出た新教科「情報」のイメージでは、まず現行の2科目を1つの科目にすることと、教科の内容を情報活用能力の3つの柱である「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」のうち、「情報の科学的理解」にある程度振ったものとして、情報活用能力の要となる科目とすることを示しました。

さらに、発展的な内容の科目もつくることとしました。

最終的に決まった「情報Ⅰ」は2単位ですが、その内容は小中高を通して培ったものが含まれています。

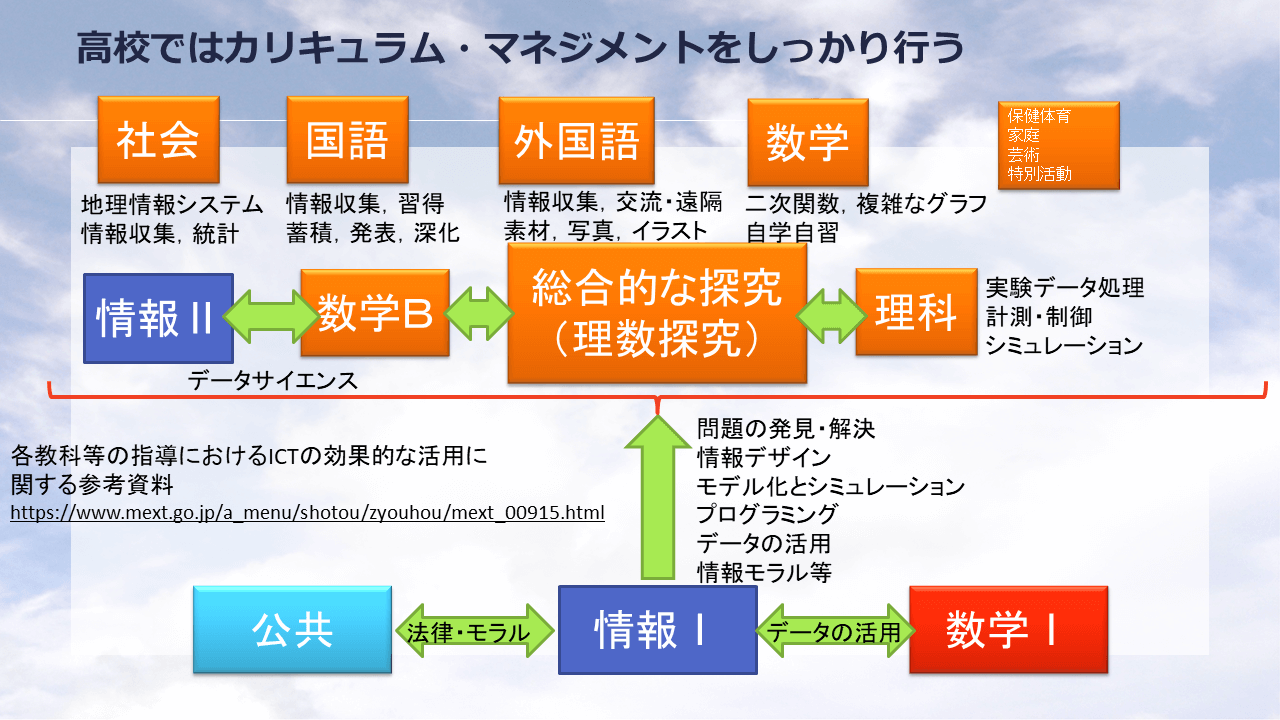

中学校の数学の統計やデータの活用、技術・家庭科のプログラミングも、情報活用能力の一部として学んできたものですので、大学入試の範囲として当然入ってきます。高校の「情報Ⅰ」で連携が明記されている「公共」や数学科も同様です。また、「情報Ⅱ」は、「情報Ⅰ」の発展的な内容という位置づけです。

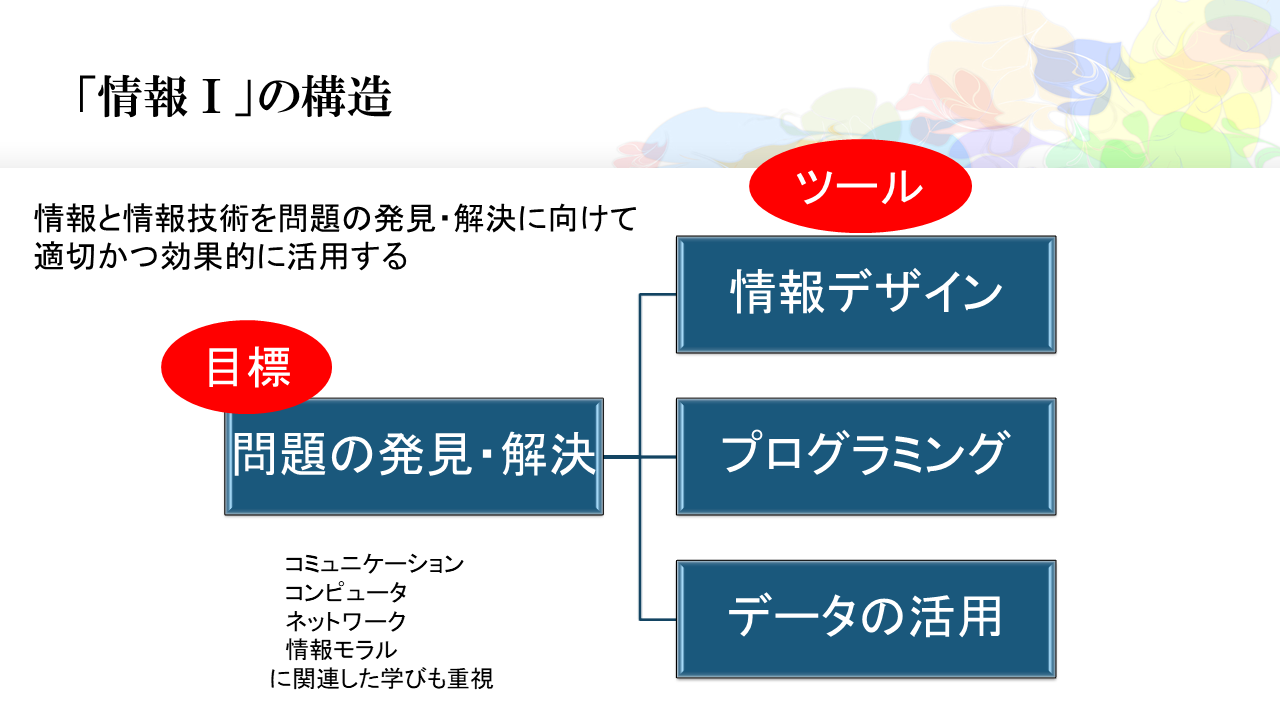

「情報Ⅰ」の構造として、科目の目標は「問題の発見・解決」であり、「情報デザイン」「プログラミング」「データの活用」はそのためのツールです。

ですから、ただプログラミングを鍛えるのでなく、問題の発見解決の手段として学ぶことになります。

小中学校からの学習の積み上げという点では、例えば統計に関連した学びでは、中学校の数学で扱う四分位数やヒストグラムも入ってきます。

高校では、学習指導要領に「数学Ⅰと連携」と明記されているので、数学Ⅰの「データの活用」の内容も含まれます。当然、入試にも入ってくることになります。

結局、共通テストでは、『情報Ⅰ』を60分で実施し、国立大学の共通テスト利用は、原則6教科8科目になります。

個別入試においても新たに「情報」の出題を表明する大学があり、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスでは『情報Ⅱ』も出題する、としています。これらが、大学の数理・データサイエンス・AI教育につながっていくわけです。

新課程入試を来年に控えた「情報」の現状

「情報Ⅰ」の大学入試への出題が決まり、教材の開発・整備が一通り終わって、生徒たちは本格的に受験勉強を開始しています。

私も文部科学省を辞めて今年で4年目になりますが、この間大学の仕事をしながら、ひたすら受験問題集などをつくり続けておりました。

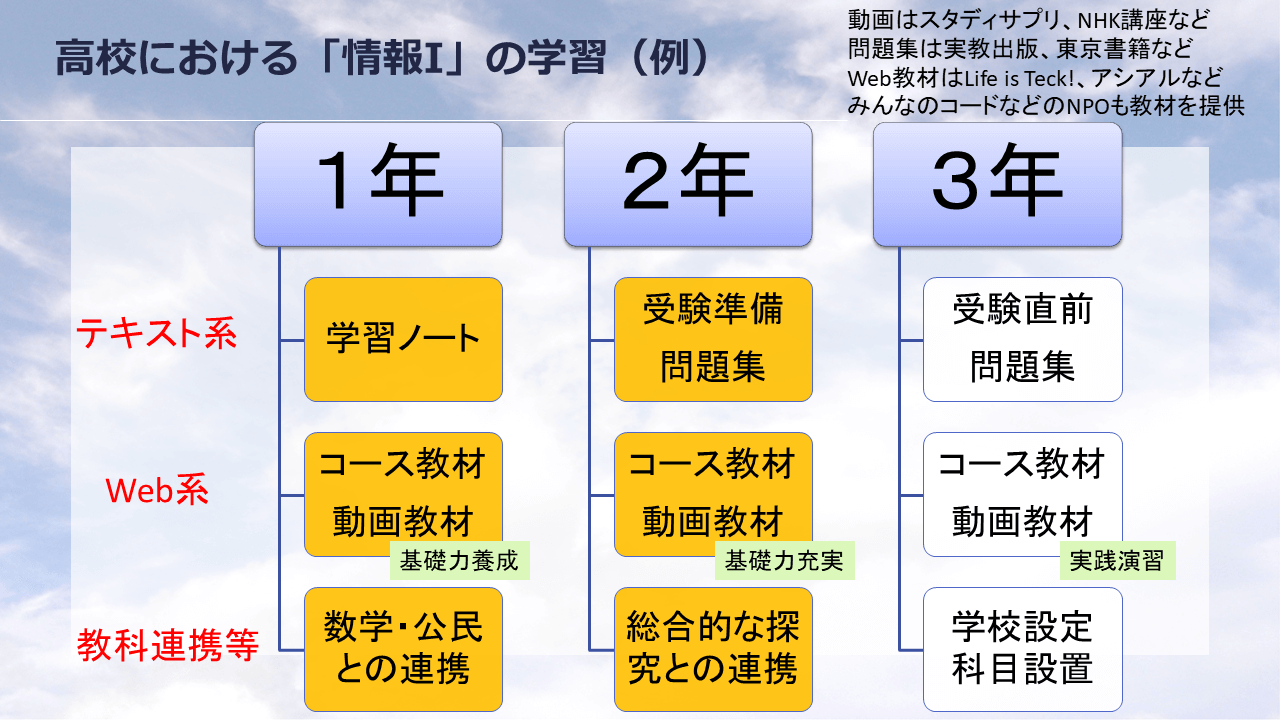

現在市販の問題集や教材をどのように使っていくかについては、「情報Ⅰ」の授業のある1年生(学校によっては2年生)で教科書と傍用の学習ノートで基礎固めをして、2年生は「情報」の授業はないけれど、易しめの問題集で自習させるというところが多いです。そして3年生は受験用の少し難しめの問題集に取り組ませることになります。

ここ1、2年でさまざまな問題集や参考書が出て、おそらく今後予備校などから直前対策問題集のようなものも出て来ますから、実際の入試までには、他の教科に遜色ない程度にコンテンツは揃えられるでしょう。

ただし、これをやっておけば情報活用能力が身に付く、というわけではありません。大学入試のためだけでなく、大学に進学しない人もきちんと力を付けなければならないのです。

そのためには、学校全体で教科連携をして、総合的な探究の時間などで深めていく。同時に各教科でも「情報Ⅰ」の学びをしっかり活かしていく、というカリキュラム・マネジメントが大切です。その部分の調整をしっかりやっていただきたいと思います。

その上で、大学受験をする生徒は、入試用の問題集でまとめをすることになると思います。

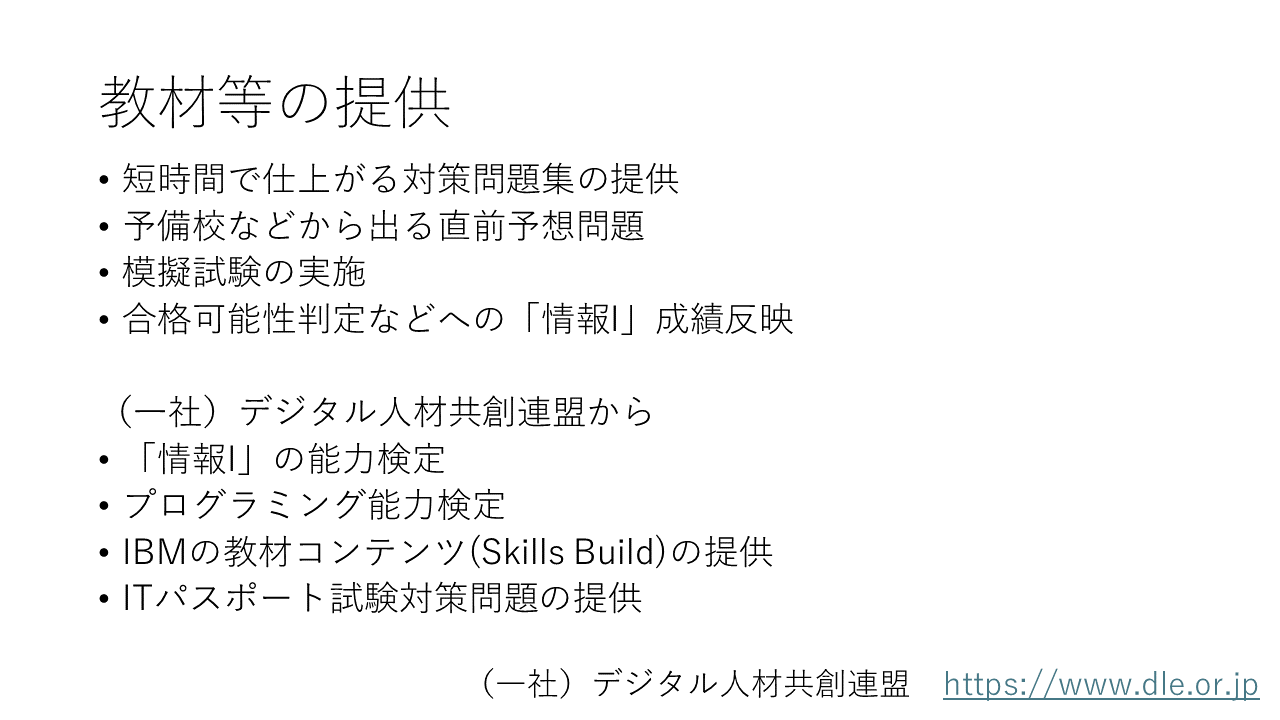

教材の提供という点では、仕上げ用として短時間で仕上がる問題集などが夏頃から出てきます。予備校では模擬試験も始まって、合格可能性判定に『情報Ⅰ』の成績が組み込まれていくでしょう。

デジタル人材共創連盟では、「情報Ⅰ」やプログラミングの能力検定(※1)を行っています。初めにお話ししたように、この秋からは日本IBMと協力して、Pythonのプログラミングを高校生が身に付けるためのコンテンツを出していきます。これは、完全無料でどの学校でも使えるように提供する予定です。GMOメディアと協力してITパスポート試験対策問題(※2)もすでに出していますが、これも無料でご利用いただけます。

教科「情報」の将来像

ここから先は、私が「多分こうなるのではないか」と思っていることをお伝えします。

まず情報入試の配点について。現在公表されている各大学の配点は非常に幅広くなっていますが、これはまだ初年度ですから、今後は常識的な配点に向かっていくのではないかと思っています。

私立大学については、共通テストを導入し、大学教育で数理・データサイエンス・AI教育をリテラシーレベルで認定されているところは、今後受験科目として『情報Ⅰ』を導入し、相応の配点をしていくでしょう。また、情報やデータサイエンス系の学部・学科を設置する大学は、今後個別入試で『情報』を導入する可能性が高いと思われます。

さらに、芸術系学部などで『情報』をどの程度入れるか、ということは、大学経営層がどれだけ「情報」に対して理解があるかを示すことになり、これは将来的に大学の差別化に影響を与えていくのではないかと思います。

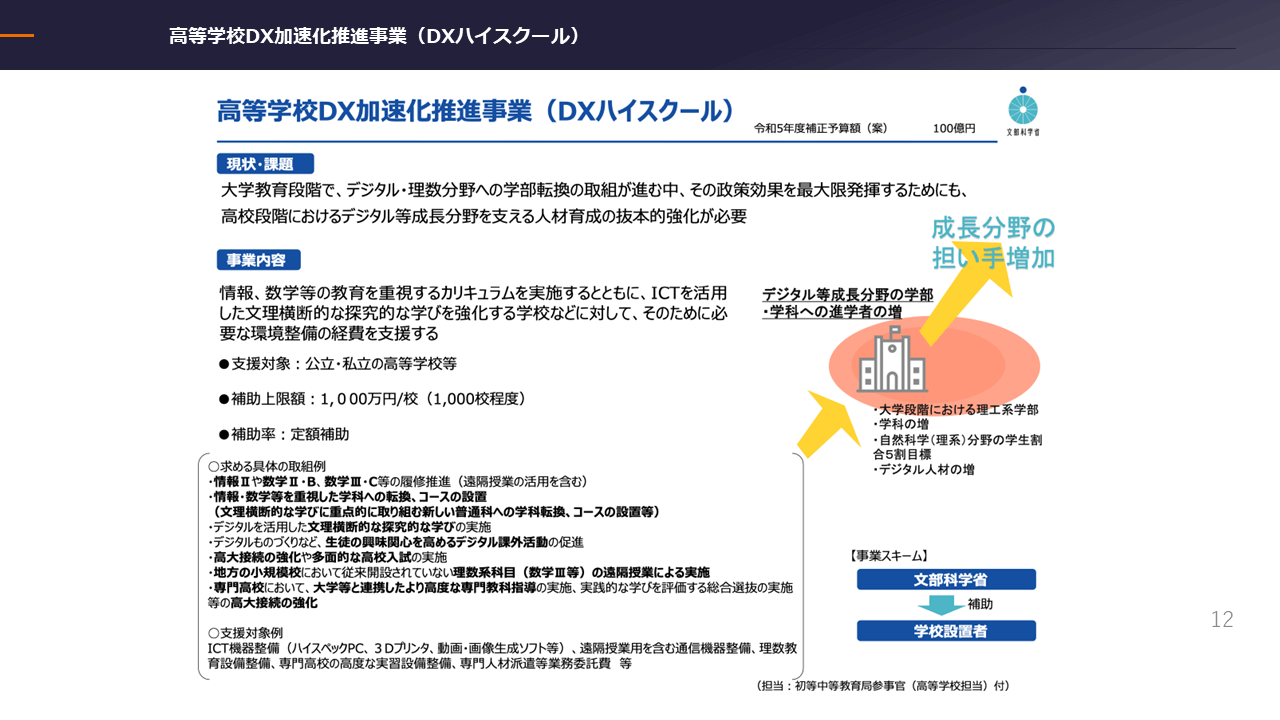

文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)は、昨年度1校1000万円を1000校、総額100億円の補正予算を組んで公募し、この4月から実施されています。この公募要件には「情報Ⅱ」の実施が含まれていたので、今後「情報Ⅱ」を実施する高校が増えることになります。

この事業がめざすのは、理系に進学する学生が増加し、デジタルやグリーンなど今後の成長分野の人材育成につながることです。

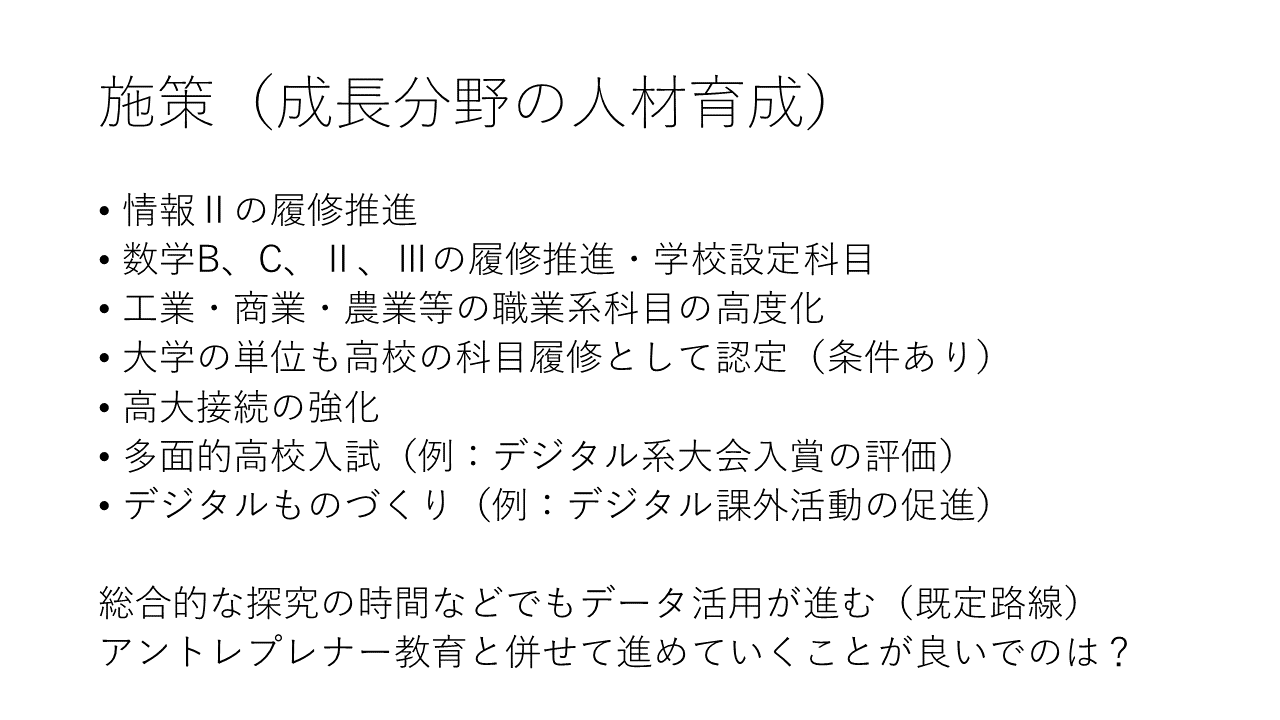

具体的には、こちらのスライドに挙げた施策を進めようとしています。

今後、情報系学部やデータサイエンス系学部の個別試験では、『情報Ⅰ』『情報Ⅱ』の実施が進んでいくと思われます。そうすると、高校の理系の選択科目、あるいは必修科目として「情報Ⅱ」の設置が進むでしょう。

その先は、大学が数理・データサイエンス・AIのリテラシーレベルか応用レベルまで入れていくことになったとき、共通テストで、『情報Ⅰ』に加えて『情報Ⅱ』が加わるという形も見えてくるのではないか、と思っています。

そうなれば、大学進学を考える高校では、多くの生徒が「情報Ⅱ」まで履修することになるでしょう。情報系学部やデータサイエンス系学部で、個別入試の科目に『情報Ⅰ』『情報Ⅱ』、特に『情報Ⅱ』が入ると、理系志望の生徒は相応の対応が必要になってくると思います。

今後に向けて

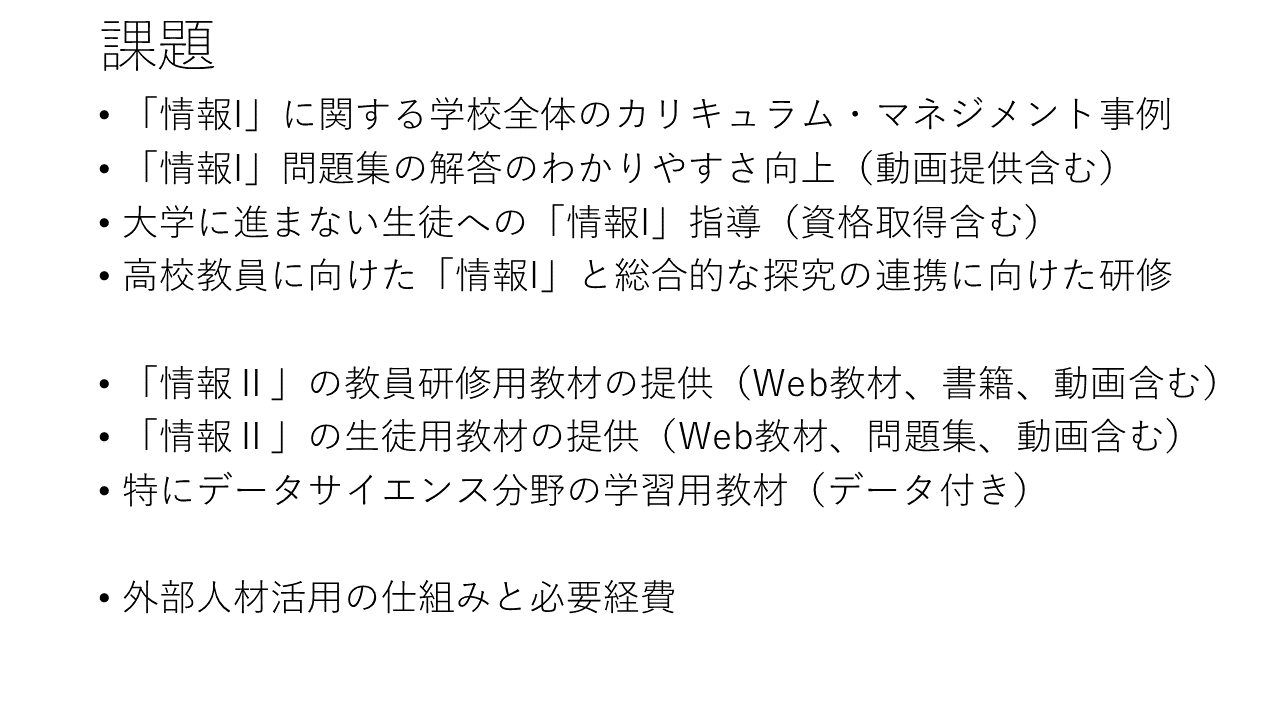

課題はさまざまにありますが、まず「情報Ⅰ」のカリキュラム・マネジメントを学校全体でどのように行うか。これは、その高校の今後に関わる問題です。

次に、「情報Ⅰ」問題集の解答・解説の分かりやすさを向上させることが必要です。

情報科の先生は、ほとんどの学校が1人だけで、質問してもなかなか答えてもらえないこともある。そうすると、解答や解説が分かり易いものでなければ、生徒が分からなくなった時点で、学習が途切れてしまいます。ですから、動画なども含めて、できるだけ生徒が最後まで自力で理解できるようサポートできるものが必要です。

また、大学に進学しない人にも当然「情報Ⅰ」の力は必要です。国民的素養としてどのように指導していくのか。資格取得や総合的な探究の時間での活用といった手立てを考えていく必要があります。

こういったことを踏まえて、高校教員に向けて「情報」と総合的な探究の時間との連携に向けた研修や、「情報Ⅱ」の教員研修用教材(Web教材、書籍、動画など)も必要です。

ただし、教員研修用教材は、商業べースには乗りません。最初にお話ししたように、デジ連でも「情報Ⅱ」の教員研修用動画教材を出していますが、もう一段強化したものをつくっていく予定です。

「情報Ⅱ」の生徒用教材も、まだ出ていません。これも今、デジ連に加入している会員の会社が作成を予定しており、令和8年までには出せる予定です。データ付きのデータサイエンス分野の学習用教材についても、今後統計関係の学会などと協力して出していかなければなりません。

課題は山積みですが、裏返せばそれだけ伸びる可能性があると思います。今述べたようなものを準備して、現場の先生方がしっかり授業ができるように、子どもたちがより高いレベルに達することができるようにしたいと思っています。

そのためには、外部人材活用の仕組みや、必要経費の補助といったことについても考えていく必要があります。今後は予算の確保の方策も考えながら、さまざまな課題解決・実現に向けて進めていきたいと思っております。

New Education Expo

2024大阪会場セミナー「大学入試の教科「情報」対応、何が必要なのか、どう進めるのか」

2024年6月15日取材

スライド:鹿野利春先生ご提供資料

この記事をシェアする