- 2025年07月28日

- (Guideline 2025年7・8月号)

この記事をシェアする

- この記事は、Guideline2025年7・8月号「特集 『通信制』の拡大と『通学』の意義 Part1 通信制高校の現状」掲載記事より作成しました。

- この記事のポイント!

-

- 1 通信制高校は「社会のセーフティネット」

- 2 通信制を自ら選択する生徒が増加

- 3 教育の質をどう守るか

- 4 通信制高校の強みを生かせるSTEAM教育

「社会のセーフティネット」の役割

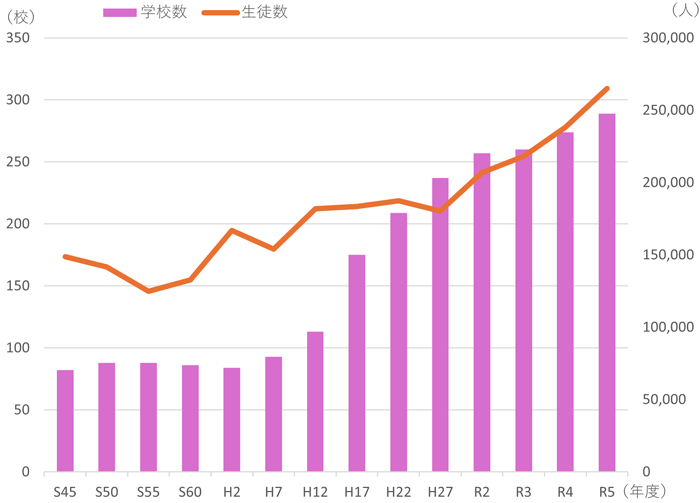

少子化にもかかわらず、近年、通信制高校では生徒数が増加の一途をたどっている<図1>。その要因、背景は何なのか。特定非営利活動法人「全国通信制高等学校評価機構」理事長を2025年6月まで務めた森田裕介先生は、「通信制高校を一括りに論じることはできません。学習ニーズの多様化に伴う、いくつかの側面が、生徒数の増加につながっていると考えられます」と語る。

※ 文部科学省資料より河合塾で作成

一つ目は、「不登校経験者の受け皿」という側面である。特に公立の通信制高校では、不登校経験者が7割近くにのぼっている。そうした生徒を、時間をかけて手厚くサポートし、学校に通えるようになる状況をつくり、社会に送り出すことが大きな目標になる。

「いわば『社会のセーフティネット』であり、これは通信制高校の重要な役割です。この面を、より充実させようとしている学校もあります。早めの対応が望まれるため地方自治体の中には、小中学校の段階から、メタバースなどのオンラインを使って、不登校生をサポートする取り組みを強化する事例も見られます。」

能動的に通信制高校を選ぶ生徒が増加

一方で、こうした「最後の砦」として、通信制高校に進む生徒ばかりではない。「自分のやりたいことに集中できる環境を求めて、全日制ではなく、あえて能動的、前向きに、通信制高校を選択するケースが増えています」と、森田先生は指摘する。

たとえば、東京都立新宿山吹高校は、第一志望の生徒で定員を満たしており、すでに志望しても入学できない生徒が出ている。

ある私立通信制高校では、「一日中、数学だけを勉強したい」という動機で入学してきた生徒がいた。その生徒は、高1の時点で高校教員が教えられる内容を超え、その後は高校から紹介された大学教員の指導を受け、国立大学に総合型選抜で合格した。

別の私立通信制高校では、運動会や文化祭などの学校行事を実施せず、大学受験に特化した教育を推進。東大合格者も輩出している。この学習環境を求めて入学してくる生徒も増えている。

勉強面だけでなく、森田先生が視察し、生徒たちにヒアリングした私立通信制高校では、「アパレルが大好きで、その仕事と両立させたいので、通信制高校を希望した」と、力強く話す生徒もいたという。

その他、タレントやアスリートなど、めざす方向性が明確な生徒を受け入れる場にもなっている。学校法人早稲田大阪学園向陽台高等学校では、宝塚歌劇団を希望する生徒が多く通信制で学んでいる。また、Jリーグのガンバ大阪の下部組織に所属していた稲本潤一氏、宇佐美貴史氏、堂安律氏など、日本代表に名を連ねたプロサッカー選手らも学んだ。

このように、生徒の多様な学習ニーズに応える教育を行う通信制高校が増えたことで、生徒にとっての現実的な選択肢になっていったわけである。

「コロナ禍で、オンラインの学びが進化したことも契機になっています。それから、角川ドワンゴ学園が運営するN高グループなどの先進的な取り組みが、大きなインパクトを与えたことも確かでしょう。さらに言えば、これはあくまで私見ですが、教室に行って、教員の講義を座学で聞いて、ノートをとって、知識を覚え込むといった伝統的な教授・学習観に対して、今の生徒は疑問を抱くようになっているのかもしれません。知識ならすぐにスマートフォンで検索できる時代ですから、今後の学校は、もっと構成主義的な学習観(学習者が主体的に、自ら知識を構築していく学び)に移行することが重要になると感じています。」

サテライト校舎が多く所轄庁の指導監督が困難

生徒が通信制高校を、前向きな気持ちで、進学先の選択肢にしつつある一方で、保護者や中学教員の多くは、その現状に対する認識が遅れていると、森田先生は語る。通信制高校に対する社会の固定観念、ステレオタイプのイメージは根強いようだ。

背景には、通信制高校自体の問題もある。有体に言えば、まだ玉石混交の状況であり、高校によって教育内容、教育環境に格差がある。加えて、通信制高校全体としても、数多くの課題を抱えている<図2>。

- チェック体制の問題

-

- 学生が東京のサテライト校舎に集中し、各都道府県で配置されている職員の数が不十分

- 通信制高校の教職員の配置が十分かどうかのチェック体制が難しい

- メディア授業による減免の拡大解釈

-

- 多様なメディアを授業の学習に活用することにより面接指導などの時間数が一部免除された

- この規定を拡大解釈するケースが見られた

- 第三者評価の不十分さ

-

- 認証評価が義務づけられておらず第三者評価に消極的な高校が多い

※ 河合塾で作成

「私は、通信制高校の未来に、大きな可能性を感じています。けれども、現在生じている課題を解決しないかぎり、保護者や中学教員をはじめとして、社会的な信用を得ることはできません。不足している部分が多いとなれば、文部科学省もルールを厳しくするといった対応策を打ち出してくることになるでしょう。今こそ、通信制高校自身の自発的な改革が急務なのです。」

第一の課題は、所轄庁の問題である。実は現在、通信制高校の生徒数が最も多いのは茨城県で、次いで北海道、沖縄県の順になっている。これは、生徒数が、本校のある都道府県にカウントされるためである。当然、その通信制高校を所轄するのは、本校が置かれている都道府県ということになる。

ところが、実際には、最も人口の多い東京都のサテライト校舎で学んでいる生徒が多い。各都道府県には、通信制高校の担当職員は1~2人しか配置されていないから、たとえば北海道の職員が、東京に頻繁に足を運び、たくさんのサテライト校舎をすべて回り、指導監督するといったことは、きわめて困難と言える。となると、「授業は適正に行われているか」「教職員の配置は十分か」「生徒はきちんと通ってきているか」などのチェック体制が、不十分ではないかという疑問が生じるわけである。

そこで、「全国通信制高等学校評価機構」では、この問題解決の一助として、各都道府県の担当職員を集めて研修会を開催し、情報共有を図るとともに、「自県の通信制高校のサテライト校舎が他県に存在する場合、代行視察を依頼できる仕組みの構築は可能か」、検討を進めている。

「メディア授業による減免」の拡大解釈

第二の課題は「メディア授業による減免」である。通信制高校では、NHK高校講座をはじめとする多様なメディアを利用して行う学習によって、面接指導などの時間数の一部が免除されるという規定がある。

実はかつて、この規定を「拡大解釈」するケースが見られた。特に注目されたのが、2016年に発覚したウィッツ青山学園高校広域通信制課程(現在は閉校)の問題である。同校では、他校で不登校だった生徒を転校生として受け入れ、メディア授業による減免を規定時間数を超えて行っていたとの疑いが持たれていた。その他同校は、テーマパークに行った際の釣り銭計算を数学の授業としたり、バス車内の洋画鑑賞を英語の授業、神戸の夜景観賞を芸術の授業と見なしていた。

事態を重く見た文部科学省は、平成28年9月、「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」を策定し、指導監督を強化した。「メディア授業による減免」については、次のように規定している(一部抜粋)<図3>。

- 「多様なメディアを利用して行う学習を計画的、継続的に取り入れ、各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数(以下「面接指導等時間数という」)の一部免除を行うことができるのは、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認められる場合であること」

- 「面接指導等時間数のうち、10分の6以内の時間数を免除することができること。また、生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は、面接指導等時間数のうち、複数のメディアを利用することにより、メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができること。ただし、免除する時間数は合わせて10分の8を超えることができないこと」

※ 文部科学省資料より河合塾で作成

「第三者評価」の実施には消極的

すべての通信制高校には、「メディア授業による減免」を含めて、このガイドラインに定められたルールの遵守が求められる。当然、ガイドラインに沿った教育が行われている高校かどうか、第三者機関の評価を受けて、結果を公表する必要が出てくるはずである。

しかしながら、現状では「第三者評価」に消極的な通信制高校が多い。「全国通信制高等学校評価機構」の認証評価を受けた高校も、一握りにとどまっている。これが第三の課題だ。

その最大の要因は、大学のように認証評価が義務づけられてはいないことである。同機構の「第三者評価普及に係る諸課題に関する調査研究」報告書によると、「実施していない理由」として、「実施する意義と目的はどこにあるのか、必要性やメリットを感じていない」「構成員の選出に苦慮する。第三者評価を行う体制が整っていないため、人的時間的に実施が難しい」といった回答が見られた。

また、大学の場合は、7つの認証評価機関があるが、通信制高校の場合は「全国通信制高等学校評価機構」のみである。もし認証評価が義務化された場合、もっと多くの認証評価機関が誕生しなければ、すべての通信制高校に対応できない。しかも、通信制高校には、かなり複雑な歴史的経緯や制度があり、適切な認証評価ができる人材も限られている。

このように、通信制高校で今後、認証評価を推進するには、難しい問題が数多く横たわっていると言える。「そこで、評価機構では、単に問題のある事案を指摘するような認証評価を進めるのではなく、専門家によるフィードバックとコンサルテーションを充実させ、『一緒に改善していきましょう』というスタンスをとるよう努めていました。」

通信制高校の強みを生かせるSTEAM教育

森田先生は「所轄庁や、メディア授業による減免などの課題を解決すること」「質保証をきちんと担保できる制度を整えること」を大前提としたうえで、通信制高校に新たな教育を実現できる可能性を感じている。「たとえばSTEAM教育に本格的に取り組むとなると、時間割が密に固まっている全日制の高校では困難な面があります。週1回、数時間『探究』を実施する程度では、じっくり腰を据えて取り組むことができないからです。対して、時間割が比較的自由に設定できる通信制高校ならば、一日中『探究』に打ち込むことも可能です。自分が興味を持った分野の学習や、実験、ものづくりなどに没頭できる環境を構築することによって、生徒の才能を大いに伸ばすことができるはずです。」

その延長線上として、森田先生は、高校教育の将来像を次のように展望する。「教師主導の従来型の教育観に適応できなかったり、懐疑的に感じている子どもたちを許容する仕掛けを用意しなければ、これだけ少子化が進行している中で、社会の大きな損失と言えます。これまでのピラミッド型の教育体系を、オルタナティブ(新しい選択肢、異なる価値観)にしていくことが肝要になるのです。通信制高校で自分の好きな分野に集中的に取り組めるようにすることも、その一案です。将来的には、全日制高校も巻き込んで、生徒が自分で自由にカスタマイズして、学びをデザインできる環境を実現することが、理想的な方向性だと、私は考えています。」

- あわせて読みたい

-

- 若者が選ぶ「通信制大学」―変化する学びの場の今―

-

近年増加する通信制大学。日本通信教育学会会長の桜美林大学 鈴木克夫教授に、通信制大学の利点、教育の質保証の難しさ、新たな授業方法の在り方などについて伺いました。

- 進学情報誌「Guideline」2025年7・8月号

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする