- 2025年08月04日

- (Guideline 2025年7・8月号)

この記事をシェアする

- この記事は、Guideline2025年7・8月号「特集 『通信制』の拡大と『通学』の意義 Part2 通信制大学の現状」掲載記事より作成しました。

- この記事のポイント!

-

- 1 通信制大学を選択する若者が増加

- 2 “自立学習”こそ通信教育の本質

- 3 揺らぐ「出口管理」と教育の質

- 4 通信制大学専用の評価制度の構築が急務

通信制大学に再び注目が集まるわけ

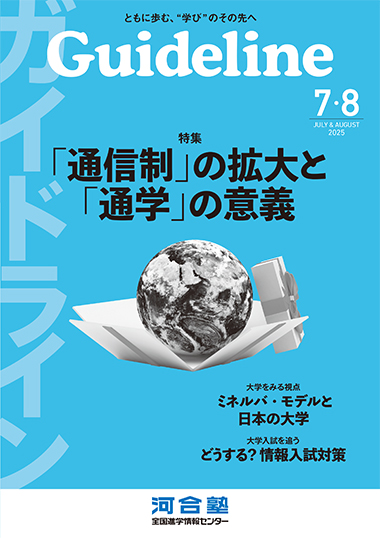

通信制大学はここ約20年の間、学生数の減少や学生募集を停止する学校の増加から「縮小傾向」にあるとされていた。しかし近年、その流れに変化が見え始めている。2023年度には9校が新たに設置を申請し、うち6校が認可を受けた。なぜ、増加傾向にあるのか <図1>。

※ 文部科学省資料より河合塾で作成

桜美林大学教育探究科学群教授で日本通信教育学会会長の鈴木克夫先生は、「これは“反転攻勢”とも言える動きです。数十年ぶりに大きな変化が起きています」と語り、増加の背景には、三つの大きな要因があると分析する<図2>。

-

1

コロナ禍の影響

-

- “通学しなくても学べる”という新たな価値観

- 学校=通学への疑問を持つ生徒の増加

-

2

通信教育に対するイメージの変化

-

- N高グループなどの登場で先進的な教育内容が注目・評価され好意的なイメージに

-

3

学費の安さ

-

- 通信制大学の授業料は年間数十万円程度からと比較的安価

※ 河合塾で作成

一つ目は「コロナ禍の影響」だ。多くの高校生がオンライン授業を経験し、“通学しなくても学べる”という新たな価値観に触れた。「学校=通学」という従来の前提に疑問を持つ生徒も増えているという。

二つ目は、「通信教育に対する印象の変化」だ。かつては、“最後の手段”というようなイメージを持たれることが多かったが、N高グループといった私立の広域通信制高校の登場により、ICT活用や手厚いサポート体制・先進的な教育内容が注目され、好意的な印象へと転じた。

三つ目は、学費の安さである。通信制大学の授業料は年間数十万円程度からと比較的安価で、家計への負担が少ない点が若者やその家庭にとって大きな魅力となっている。

こうした要因が複合的に作用し、通信制大学に進学する若者が増えている。通信制大学はかつての社会人中心の学び直しの場から、就業経験のない若年層、いわゆる「専業学生」が約4割を占める進学先へと姿を変えつつある。

通信制には“自立学習”が大切

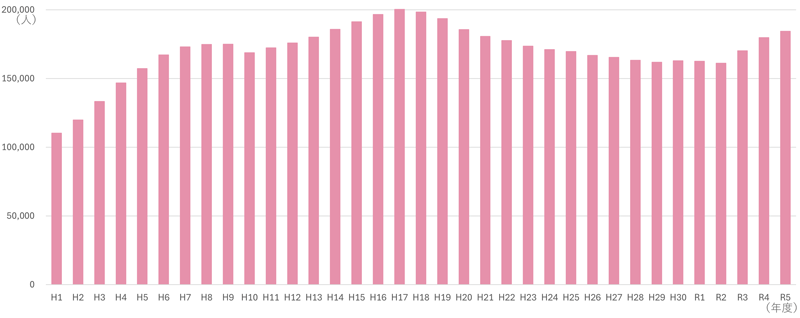

「よく、通学制と通信制の大学は何が違うのかと聞かれますが、私は“同等ではあるが、同一ではない”と思います。そこは混同してはいけません」と強調する鈴木先生は、通信教育を「遠隔教育」という広い枠組みの中に位置づけ、その中に二つのタイプがあると述べる。「自立学習型遠隔教育」と「仮想教室型遠隔教育」だ <図3>。

- 自立学習型遠隔教育

-

- テキストや教材を使い自分で、「読み、考え、(レポートを)書く」という学びのサイクルを通じて、主体的に学ぶ力を育てるスタイル

通信制教育の本質

- 仮想教室型遠隔教育

-

-

Zoomやオンデマンド動画を活用

通学制の授業をそのままオンライン化したスタイル

"通学の代替"としての位置づけ

-

Zoomやオンデマンド動画を活用

※ 河合塾で作成

前者の「自立学習型遠隔教育」は、テキストや教材を使い自分で、「読み、考え、(レポートを)書く」という学びのサイクルを通じて、主体的に学ぶ力を育てる教育方法であり、通信教育の本質とも言える学びだ。

「通信制の学生はキャンパスでの授業がない分、自分で『読んで、考えて、書く』という学びの習慣が何よりも重要です。卒業する頃には、非常に高い自立学習力が身につく。これは本当に素晴らしい教育なんです」と話す鈴木先生。通信制教育への強い想いが言葉の一つ一つに込められていた。

一方で、近年主流となりつつあるのが、後者の「仮想教室型遠隔教育」だ。Zoomやオンデマンド動画を活用し通学制の授業をそのままオンライン化したスタイルで、あくまで“通学の代替”としての位置づけだ。

「『仮想教室型』を支持する方は、『教室で授業を行うか、遠隔でやるかの違いにすぎない』と考えがちですが、教室での一斉授業と通信教育とは根本的に異なるものなのです。これが、私の通信教育に対する考え方です」と鈴木先生は語る。実際、近年ではただ動画を視聴し、自動採点で処理される択一式の確認テストのラジオボタンを押すだけの一方向的な授業や、生徒によっては、講義動画を倍速再生し、AIを使って答えだけを拾って課題を“処理”する学び方が広がってしまっているのも現状だ。

「これでは、“理解”ではなく“処理”で単位を取れるという仕組みになってしまい、自立学習の本質が失われ、学びの質は維持できません。このままでは、『自立学習型』が『仮想教室型』に駆逐され、排除されてしまいかねません」と鈴木先生は警鐘を鳴らす。

揺らぐ「出口管理」と教育の質

「以前は担当教員はもちろん、大学院生や若手研究者がレポートを一つ一つ読んで、赤ペンで丁寧に指導していました。添削は単なる採点ではなく、学習者の理解に応じたフィードバックであり、通信教育における大切な“教育の接点”でした」と鈴木先生は述べ、かつての教育現場の在り方に言及した。しかし現在、その添削指導は人件費削減の観点から縮小され、自動採点に置き換えられるケースが増加している。

さらに、スクーリング(面接授業)を実施しない「完全オンライン型」の大学も増え、学生同士や教員とのかかわりも希薄になりつつある。

「通学制の大学には“キャンパスライフ”があります。仲間と語り合い、議論をし、失敗から学ぶ経験が社会に出るための土台になる。しかし通信制ではそれを別の形で補う必要があります。その役割を担ってきたのが、スクーリングや、そこで催される課外活動でした。」

若年層を主な対象とする通信制大学の中には、さまざまな課外活動を積極的に組み込み、授業は「オンライン」で行う一方、「リアル」での体験によって社会性の育成を図ろうとしているところもある。しかし、課外活動は「オプション扱い」となり、別途料金が発生するケースも少なくない。通信制大学の「安さ」に魅力を感じて入学した学生が、果たしてそれに参加するかどうか懸念されるところだ。「今では10代の若い学生が入学者の半数近くを占めています。そうした学生にとって、教員や仲間との交流が“有料オプション”であってよいのか。交流もなく卒業し、社会に出ていく。それで本当に“教育”と言えるでしょうか」鈴木先生の投げかけは、通信制教育の本質を改めて問い直すものだ。

このような流れは、教育の最終的な成果である「卒業」の質、すなわち、「出口管理」の問題にも直結する。かつて通信制大学は卒業率が低いことで批判されることもあったが、それは裏を返せば、きちんと学ばなければ卒業できない「厳格な質の管理」が行われていた証でもあると鈴木先生は言う。「『入るのは簡単だが、出るのは難しい』。これはちゃんと勉強した人だけが卒業できるという通信制大学の矜持だったのです。」

この出口管理の重要性について、元東京大学副学長の吉見俊哉先生も“通信制大学の強み”と評価。「出口管理」の重要性は学びの質に直結するのは言うまでもない。ところが今、スクーリングなし、課外活動なし、オンデマンド授業中心という運営が主流となりつつある中、このままでは、通信制大学の“教育の質”をどう担保するかという根幹が揺らぎかねない。

たとえば、18歳の学生を多数受け入れた新設の通信制大学で、4年後に学生のほとんどが卒業できなければ、それは「学生の責任」ではなく制度の不備として批判を招く。一方で、安易に卒業させれば“質保証ができていない”と非難され、信頼を失う。いずれにしても厳しい立場に立たされる。通信制大学が抱える課題は深刻であり、早急な対応が求められる。

「質の保証」と制度的支えをいかに築くか

課題が多い中、通信制大学の質をどう担保するか。この問いは、教育関係者のみならず、社会全体が向き合うべきテーマである。鈴木先生は、そのために不可欠なのが「認証評価制度」の整備だと訴える。

「通信制高校にはすでに専用の評価機構があり、一定の基準を満たしているかどうかを外部がチェックする体制が整っています。ところが大学の通信教育にはそれがなく、評価制度が極めて脆弱なのです」。現在、大学評価は「機関別認証評価」という形で行われているが、評価基準は通学制と共通であり、通信制特有の仕組みであるスクーリングやオンデマンド授業の質などを十分に評価できていないという。

「通信制には独自の運営実態があり、それに即した第三者評価がなければ、質の保証は難しい。制度が“穴だらけ”のままでは、教育の信頼性そのものが損なわれかねません」と鈴木先生は改善を求める。

現場の声も深刻だ。かつて通信制大学に勤務し、現在は桜美林大学大学院大学アドミニストレーション研究科(通信教育課程)で鈴木先生の指導を受ける江田友祐氏はこう語る。「最近、経営第一の新設大学が増え、質よりも収益を優先する傾向が強まっています。添削担当者の人件費を削減し、レポート指導は省かれ、選択式の自動採点に置き換えられています。卒業率を上げて、次の入学者を増やす、いわば、“株式会社型”の運営になっている大学もあります。教員が自分で採点するのであればレポート指導も可能ですが、追加で人を雇わないとなると多忙な中で引き受ける教員はほとんどいないのが現実です。だからこそ、教育の質を支える制度が強く求められていると感じます。」

改善策は、まず通信制ならではの教育特性を踏まえた「独自の評価基準」の確立が求められる。あわせて、学習成果を軸に据えた運営方針へと転換、そして、丁寧な添削指導や課外活動といった“対話に根ざした教育”の価値を改めて見直すことが必要である。

鈴木先生が提唱する新しい大学授業のかたち

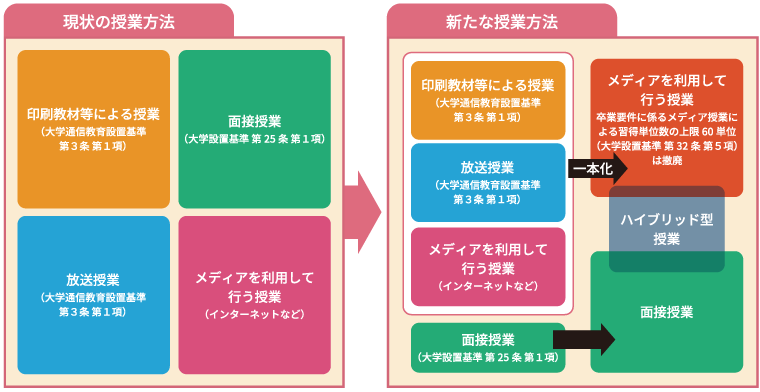

教育のデジタル化が急速に進む中で、利便性の裏で「学びの核心」が見失われつつあるのではないか。そんな危機感から、鈴木先生は新たな授業方法を提案している <図4>。

※ 鈴木先生提供資料を基に河合塾で作成

「通信制大学の教育は、①『印刷教材等による授業』と②『面接授業』の2本立てで始まり、③『放送授業』と④『メディアを利用して行う授業(インターネットなど)』も加わりました。しかし、私は今の大学や学生の実情を踏まえると、『印刷教材等による授業』『放送授業』『メディアを利用して行う授業』の3つを一本化し、『メディアを利用して行う授業』と位置づけたうえで、『面接授業』との2本立てに整理・集約した方がよいのではないかと考えています。」

鈴木先生は、通学制大学では、「メディアを利用して行う授業」の上限を現行どおり60単位までと定め、通信制の大学は制限なく認めることを提案する。これにより、「通学制」と「通信制」の教育形態の違いを保ちつつ、通学制にも柔軟な学び方を導入できるという。この提案には、一方向的に情報を受け取るだけの学びではなく、「思考と表現を軸とした双方向の学びこそが大学教育の本質である」という信念が込められている。

学校の枠を越える学び

鈴木先生は、最後に「教育の在り方をどう見直すべきか」という視点から、ある話題に言及した。

それは、通信制高校のサポート校に通う生徒に対して通学定期券の適用を外すという交通機関の方針変更を巡るニュース。しかし、多くの反対を受けて、今年4月に方針が見直され、引き続き利用を認める方向で検討が進められている。「多くの反応は、“なぜ通学定期券が使えないか”という点に集中していますが、私が違和感を覚えたのは、通信制高校の生徒が『自分だって通っているのに』と繰り返し主張していたことです。本当に問うべきなのは、“通いたい”と願う生徒が、希望どおり通学制の高校に通えるよう、全日制高校の在り方を見直し、改革していくことではないでしょうか」と語る。

また、通信制高校が「困ったときの受け皿」として安易に選ばれてしまう現状にも課題があるという。そして、こう続ける。「私は、通信制や通学制という区分に縛られるのではなく、もっと自由で開かれた“学びの世界”が先にあるべきだと考えます。その中の一つに学校教育もある。『勉強は学校でやるもの』という固定観念から、日本はそろそろ脱却すべきではないでしょうか。無理に通わなくても、家でも楽しく学べる。そうした教育観への転換が求められているのです。」

この考えは、元・日本通信教育学会会長の村井実氏が提唱した「開放制教育」の理念とも通じる。「開放制教育」とは、「学びは学校の中に限られない」という発想。その反対が「閉鎖制教育」、つまり「学校に行かなければ学べない」という考え方だ。通信制教育は、この「開放制教育」の一翼を担う存在である。

鈴木先生はこう締め括る。「通信教育は一時的な代替手段ではありません。むしろ、教育の本流として、より開かれた未来をつくる可能性を秘めているのです。」

- あわせて読みたい

-

- 今後の通信制高校に期待されるオルタナティブな学びの実現

-

早稲田大学教授で全国通信制高等学校評価機構前理事長の森田裕介先生に、通信制高校が抱える質保証などの課題と、STEAM教育など新たな教育の場としての可能性について伺いました。

- 進学情報誌「Guideline」2025年7・8月号

-

進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。

この記事をシェアする