- 2023年04月24日

- (2023Guideline4・5月号より)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

- 東京科学大、大阪公立大ともに大きなインパクト

- 2

- 大学統合は志望動向に大きな影響を与える場合も

- 3

- ユーザー目線で大学統合のメリットの発信を

2つの大学統合のインパクト

今回のインタビューでは、東京科学大(東京医科歯科大・東京工業大)、大阪公立大(大阪市立大・大阪府立大)という、2つの大学統合の事例を紹介しています。

東京科学大については、それぞれ医療系と理工系のトップレベルの大学、さらに指定国立大学法人同士の統合ということもあり、センセーショナルなニュースでした。両学長の対談をうかがうと、医工連携など、主に研究面でのシナジー効果を期待しているように思います。まずは大学院や研究レベルでの連携となりそうですが、学部教育や大学入試にはどのような変化があるのか、生徒を送り出す立場として注目しています。

大阪公立大については、国公立大の中でも屈指の規模となり、統合によるスケールメリットは計りしれません。大阪市立大・大阪府立大とも地域に根差した教育を行ってきた大学ですし、今後も関西圏の、そして日本の発展に貢献する人材を育成することを期待します。学部・学域の統合、新キャンパスの整備のほか、サークル活動の統合も進みつつあるようですし、2大学の伝統をバックボーンとしつつも、自分たちで新しい大学をつくりあげていく楽しさがあるのではないでしょうか。受験生から見ても、入学後のワクワク感があると思います。

大学統合が志望動向に及ぼす影響

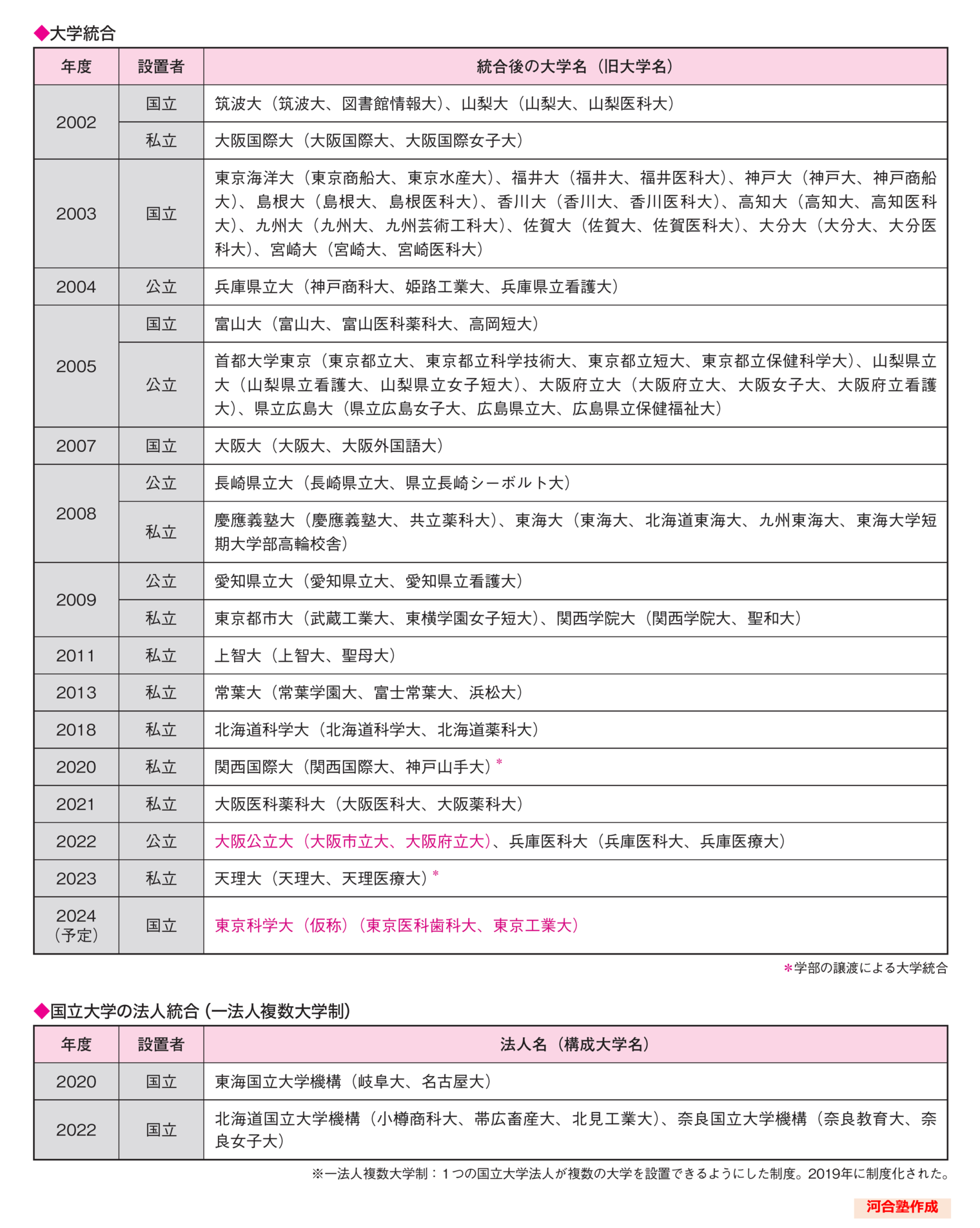

2000年代以降を振り返ると、今回の東京科学大、大阪公立大のような、企業でいえば「対等合併」のケース以外にも、さまざまな大学統合が行われました<表>。

総合大学と単科大学が統合するようなケースでは、単科大学側に非常に大きなパブリシティ(広報)効果があります。特に難関大と統合する場合は、志望動向にも大きな影響を与えます。過去の例を見ても、慶應義塾大との統合が公表された時点で、共立薬科大の志願者数が急増し、受験者の成績層にも変化が生じました。上智大と聖母大の統合なども同様です。

一方、2000年代初頭に相次いだ、国立大と国立医科大の統合では、志望動向はあまり変化しませんでした。医学部は難関学部であることに加え、統合後も別のキャンパスで学ぶケースが多く、受験生や保護者も、あまり統合した印象を持たなかったのかもしれません。

そのほか、近年の新しい動きとして、岐阜大・名古屋大、小樽商科大・帯広畜産大・北見工業大などの法人統合があります。しかし、教育研究はそれぞれの大学で行われ、キャンパス間の距離も離れていることから、志望動向に影響を及ぼすには至っていません。

ユーザー目線で統合のメリットの発信を

18歳人口の減少などを背景に、今後も大学統合は増えていくでしょう。その際、大学にはユーザー目線を大切にした議論を期待します。

過去の事例を見ると、経営の効率化を目的として統合の議論を始めた大学も見られます。しかし、たとえ経営効率化が主目的であっても、そこで捻出できたリソースを学生にどう還元していくのかが重要です。

また、統合後もキャンパスや学部構成が同じであったり、大学入試が変わらず志望動向にも影響が及ばないケースでは、いわば平穏な入試になる安心感はありますが、受験生から見るとあまり変化が感じられません。大学統合によって学生にどのようなメリットが生まれるのか、学生や受験生に対してわかりやすい形で情報発信いただきたく思います。

この記事をシェアする