受験期の子どもとの接し方埋めよう親子のギャップ~受験を終えた親子へのアンケートから

受験期には、ちょっとしたすれ違いが大きな齟齬に繋がることもあります。だからこそいつも以上に話し合うことが大切です。ところが同じことを話題にしていても親の感じ方と子どもの受け取り方は微妙に違うようです。

ここではそんな親子のギャップを埋めるべく、大学進学・受験についてお互いが感じていたことをぶつけてみました。

「受験期に関する保護者アンケート/2024年4月実施、Kei-Net特派員アンケート/2024年6月実施」より

- 大学・受験制度についての保護者の認識・知識は

-

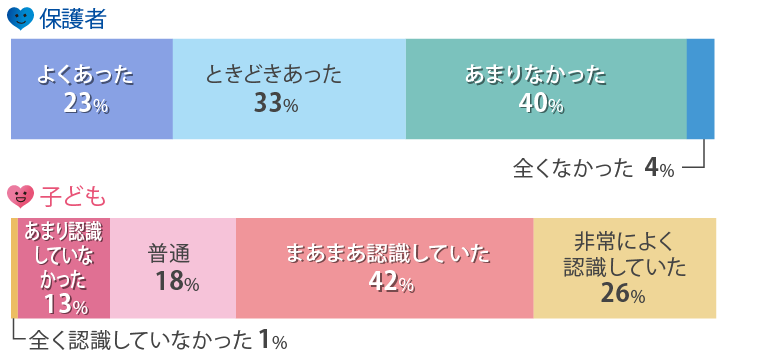

- 保護者大学・受験制度を分からないと感じたことはあったか?

- 子ども大学・受験制度について保護者の認識・知識はどの程度であったか?

保護者の半数以上が大学・受験制度について分からないと感じたことが「よくあった」または「ときどきあった」と回答しています。現在の大学入試制度が複雑であること、ご自分の時代と大きく変化していることで戸惑いを覚える保護者が多いようです。

一方で、保護者の認識・知識はどの程度であったかを子どもに尋ねると「非常によく認識」「まあまあ認識」を合わせると7割近くになります。保護者がお子様の受験について関心を持ち、大学入試について情報収集している姿が浮かんできます。

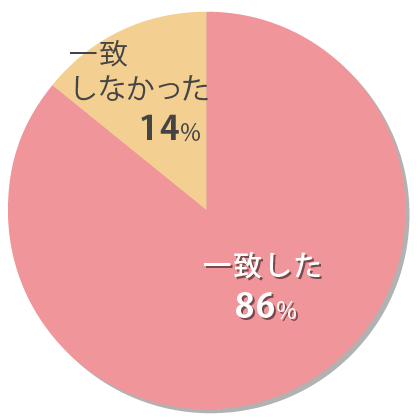

- 進路についての意見は当初から子どもと一致していたか

-

本人の意思、希望にまかせるという意見が大半を占めました。一方で、一致しなかった方々にどのような事柄が一致しなかったかを尋ねると、「国立か私立か」「地元か遠方か」「親の勧める学部・職業か、本人の望む進路か」といったものが目立ちました。お子様の意思を尊重しつつも、まだまだ未熟なお子様の将来を心配する保護者の姿が見えてきます。

- ★親としては合格の可能性が高い大学に出願して現役で進学してほしかったが、子どもは自分の志望校を貫いた。(神奈川県 Y・Kさん)

- ★親は自宅から通える範囲にも魅力的な大学はあるはずなので、それらもきちんと調べたうえで、行きたい大学を決めてほしいと思っていたが、子どもは、ちゃんと他大学も見て決めたと言ってゆずらなかった。(東京都 Y・Oさん)

- ★本人は、ネームバリューや入口重視、私はその後の学びや出口重視。(群馬県 M・Hさん)

- ★第一志望校に不合格だった為、子どもが浪人すると言ったが、親としては合格した大学に行ったらどうかと思い話し合いをした。(愛知県 S・Oさん)

- ★初めは国公立大学を目指していたのに、私大にすると言われたこと。(北海道 C・Nさん)

- ★両親とも理系のため、子どもの希望する学部のイメージが持てなかった点。(千葉県 Y・Kさん)

- ★学校が受験を勧める本人の能力以上の大学について、私が納得できなかったこと。(大阪府 Y・Fさん)

- ★親側は自宅から通える大学でもいいんじゃないかと思っていたが、本人は一人暮らしをしたいからそういう面から大学を決めた。(愛知県 M・Mさん)

- ★附属の大学に進学することを勧めたが本人は浪人を選んだ。(神奈川県 M・Nさん)

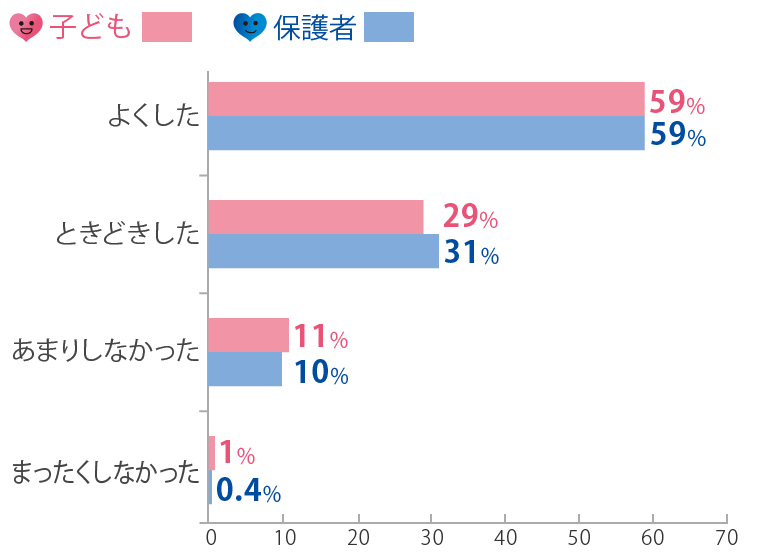

- 大学進学・受験について親子で話し合いをしたか

-

多くの家庭で大学進学・受験について話し合われているようです。話し合いを「よくした」または「ときどきした」をあわせると、親子とも約9割にのぼります。

話し合った内容は、「志望校・出願校」「将来の夢・大学卒業後の進路」「成績・学習の進み具合」「大学・学部のレベル」「学費など金銭面について」「大学生になってからの生活」などさまざまです。

なお、保護者にしてもらいたかったことの中には「勉強面・成績面であまりうるさく言わないでほしかった」という回答がみられた一方、「模試での成績などに関心を示してほしかった」「受験の制度などに関しては理解してほしかった」という回答もありました。受験に関する知識やお子様の状況についてはしっかり把握しつつも、必要なサポート以外は静かに見守るということが大切なのかもしれません。

- 受験期の子どもとの接し方

-

- 埋めよう親子のギャップ~受験を終えた親子へのアンケートから

- 受験期のトラブル~我が家の場合

- 受験期を振り返って~子どもの側から

- 一言アドバイス~これから受験を迎える受験生とそのご家族へ