- 2025年04月14日

- (Guideline 2025年4・5月号)

この記事をシェアする

- この記事のポイント!

-

- 1

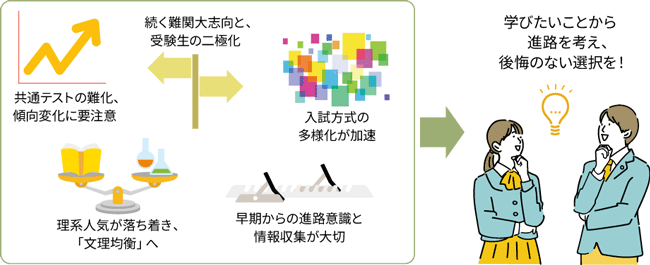

- 準難関大の志願者増、文理均衡に向かう動きも

- 2

- 「変革2年目」の難化に注意

- 3

- 「学びたいことから進路を考える」指導がますます重要に

2025年度入試のポイント共通テスト平均点が上昇 準難関大の志願者が増加

まず、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)について振り返ります。

総合型の平均得点率は、8科目文系型(1000点満点)が62%、8科目理系型(1000点満点)が63%と、大学入試センター試験(以下、センター試験)の頃と同程度まで上昇しています。理科など、一部の科目は年により平均点が上下していますが、共通テストも5回目を迎え、作問が安定してきたと考えられます。

注目された「情報Ⅰ」は、平均点が70点に迫る、非常に高い結果となりました。変更が大きかった「国語」も、選択肢の数が5から4へと減った影響などもあり、比較的点数が取りやすかったようです。共通テストの直後は、受験生の方々は安心したのではないでしょうか。

次に、国公立大の志願動向です。

学部系統別の志願動向を見ると、ここ数年の理系人気が落ち着き、「文理均衡」に近づく傾向が見えました。理系は「工」が前年並み、「医」が減少、「農」は2年連続の減少となっています。一方、コロナ禍以降不人気だった「文・人文」や「社会・国際」が復調しています。他系統に先んじて志願者を増やしていた「経済・経営・商」に続き、今年は「法・政治」も大きく志願者を増やしています。また、模試の段階に比べると、学部系統による人気の差が縮まったようです。たとえば「教員養成」や「生活科学」などは、模試時点では不人気でしたが、実際には志願者数を増やしています。

大学グループ別の状況を見ると、準難関大の志願者増が目立ちます。共通テストで自信をつけて、「その他大」を志望していた受験生が、準難関大に挑戦した様子が伺えます。

一方、難関10大の志願者数は前年比99%となりました。近隣に大学が少ない北海道大や東北大では模試と同様に志願者を集めましたが、首都圏では志願者を減らした難関大も見られます。特に、第1段階選抜の予告倍率を狭めた東京大は、前年比89%と大幅な減少となりました。実は、2024年度の全統模試や「共通テストリサーチ」では、難関大志向が強い状況が続いていました。そうした志望動向を見て、たとえば首都圏の難関大志望者が筑波大、千葉大、東京都立大、横浜国立大といった近隣の大学に志望を変更した可能性もあります。

このように、準難関大の志願者数の増加には、難関10大、その他大の双方からの志望変更の影響が考えられます。

私立大の志願動向も同様です。首都圏では「成成明國武」や「日東駒専」、近畿では「産近甲龍」が志願者数を大きく増やした一方、最難関である「早慶上理」や「MARCH」、「関関同立」はそこまでの志願者増には及んでいません。

2026年度入試に向けて共通テスト「変革2年目」の難化に注意

受験指導の多様化・早期化・長期化が進む

今春の共通テストは、全体的に点の取りやすい出題でした。ただし、過去を振り返ると変革2年目は難化する傾向があり、注意が必要です。

特に「情報Ⅰ」については、これほど平均点が高い出題が続くとは考えにくいですし、出題傾向もこのままとは限りません。2024年度は、各社がさまざまなパターンで模擬試験を作問しました。それらを参考に、対策を進めていくとよいでしょう。

2026年度以降はどのような傾向になるかわからず、高校の先生方の感想からも、指導面で悩ましく感じている状況が見えます。

いわゆる共通テスト型の問題、センター試験型の問題の両方に対応できるよう、対策しておくことが必要になるでしょう。

受験生の入試タイプの志向は多極化していくと考えられます。大きな流れとしての難関大志向は変わらず、それら難関大で募集人員の多い一般選抜で最後まで粘る生徒は一定数残るでしょう。一方、総合型選抜や学校推薦型選抜で進学先を早く決めたい受験生も増えています。そのため、大学受験指導は多様化するとともに早期化・長期化しています。高校2年の3学期頃から大学受験を意識させる指導が、より重要になっていくでしょう。

また近年は、一般選抜も共通テスト利用方式、地方試験会場、1回の出願で学内の複数学部を受験できる入試制度などを持つ大学も増え、入試制度はますます多様化しています。そのため、足を運んだことがない大学や、入学後の学びを十分にイメージできていない学部に合格し、進学先を選ぶ際に迷ったり、入学後に後悔したりする受験生も見られます。

学科→学部→大学という順で、学びたいことから進学先を考え、最後に自分に合った入試方式を選ぶという伝統的な指導が、生徒が後悔しない志望校選び・進学先選びにつながると考えています。

- 近藤 治(河合塾 教育研究開発本部 主席研究員)

- 大学入試動向分析、受験生への情報発信に長年携わる。高校営業、営業統括部門、教育研究開発部門、中部本部長を歴任後、2021年より現職。

- 本記事は、進学情報誌「Guideline」4・5月号の特集「大学入試を追う 「新課程入試」を振り返る」から転載、一部改編しています。

- あわせて読みたい

-

- 進学情報誌「Guideline」2025年4・5月号

-

特集は「新課程2年目入試に向けて」。2025年度入試を振り返るとともに、新高3生の指導のポイントをお伝えします。ほか、次期学習指導要領に向けた検討状況について荒瀬克己先生へのインタビュー、観点別評価への取り組みなどもご紹介しています。

この記事をシェアする