- 2024年08月05日

この記事をシェアする

教育の情報化の現状と課題

(2)学校の現場の努力の様子

東京学芸大学教職大学院 堀田龍也先生

今回は、3つのお話をしたいと思います。

まず世の中の変化と、それによって学校教育が受ける影響。次に、その中で現場の先生が頑張っていらっしゃる様子をお話しします。最後に今、あるいはこれから課題になるであろうことについて、お示ししたいと思います。

※本文中の所属・役職などは、原則取材当時のものです

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第2回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

端末を使った学習のために必要な授業技術とは何か

ここからは、学校現場がどう頑張っているか、ということについてお話しします。

ICT活用と言うと、少し前までは先生がICTを使って子どもにどのようにわかりやすく教えるか、ということが中心だったので、使用者の主語は先生でした。今は、児童・生徒に端末が行き渡ったので、教師のICT活用の時代は終わったと言う人いますが、それもちょっと違います。

確かに、今1人1台端末があるので、この意味では当然子どもが主語にはなりますが、先生が何もしなくてよくなったわけではありません。子どもの1人1台端末についてはGIGAで整備されましたが、先生は端末を持っていないので困っている、ということが意外にあります。

学年が低いほど、「先生がICTを使って教える」というシーンは当然残ります。そこでは、これまでの約10年、皆さんが実践してきた「教師用端末で子どもたちに見せるものをつくっておき、それを電子黒板で提示して、同時に板書もしていく」という、ICTと板書の使い分けの手法が活かされます。

新しく先生になったばかりの人は、この手法は経験したことがありませんから、スキルの修行は、それなりに必要です。さらにこれには、ICTの特性がわかっていなければなりません。逆に言えば、メディアとして黒板の特性についても理解し直すことが必要になります。

たとえば、低学年の子どもであれば、先生が書いていることをきちんとノートに書くのは非常に重要な訓練です。見たものをそのまま書くということ自体、小さい子には難しいことですが、それができなければ正確に読み取ることができなくなりますし、書き写すということは学習の大事な基礎の一つです。

これまでの黒板や教科書に加えて、タブレットも入ってきましたから、少し前の学習環境よりは相当リッチになっているので、今どこを見ればよいのか指示してあげないと、子どもは混乱してしまうことになり、昔以上に的確な指示が必要になっています。

ですから、板書や机間巡視のような基本的な授業技術は、これまでも重要でしたが、これらは今後もないがしろにされてはいけない、むしろさらに重視すべきことであると思います。一斉に子どもたちに指示を出したり、注目させたりといったテンポの掴み方は、今若い先生が増えてきているからこそ、むしろしっかり研修しなければならないと思います。

また、教科書をしっかり読めることが大切です。教科書がどの程度使われているのか、ということがよく議論になりますが、日本の教科書は検定を受けることで内容の質保証がされています。

それに比べると、インターネット上の情報は往々にして情報過多だったり細か過ぎたりして、子どもには必ずしもわかりやすいとは限りません。教科書すら読めなければ、将来的にさまざまな学習リソースに当たっても、適切に情報を取り出せないことになります。

ですから、私は紙かデジタルかは別として、教科書の文言をきちんと読み取ることは学習訓練であり、それはきちんとやるべきだ、と提唱しています。これは前から思っていたことですが、今も変わりありません。

これからは学びの質が問われます。先生が一斉の指導をするばかりでなく、それぞれの子どもに任せていろいろな活動をすることまでは実現し始めましたが、子どもたちに任せた際の学びの質が担保されるためには、あらかじめどのような学習訓練が行われて、どのようなスキルが育っていなければならないか。さらに、そこで必要な授業技術とは何なのかが、問い直されなければなりません。

これは、学年や教科によっても、子どもたちの学習経験によっても違います。最初は先生が強めに指導して、子どもに任せられるようになったら、子どもが振り返るための助言を工夫します。例えば、最初は「振り返り」と言っても何をするのかわからないので、「振り返りというのは、こういうことを書くことだよ。○○くんが書いたのがとてもいい振り返りなんだよ」といったことを、積極的に指導することが必要です。さらに、その振り返る内容は、学び手としての向上につながるものでなければいけません。

一方で、学習のまとめとしての振り返りも必要になります。そのとき、子どもが教科の見方・考え方を働かせるために、先生がリードすべき場面は当然それなりにあります。さらに、子どもが自分で学び取れるようになったとしても、個々の学力や学び手としての力量の差は当然ありますから、一人ひとりに合わせた支援が必要になります。

そういった観点から言えば、デジタル教科書はいろいろな子どもを支え得るコンテンツになると思います。画面を拡大したり、音が出たりといった機能は、国語や英語をはじめとして、さまざまな教科で期待されます。また、ある程度の文字量のある文章を集約する練習は、国語の学習として非常に大事なものですが、デジタル教科書はその支援につながります。

1人1台端末で個別最適な学びを実現する

一方で、1人1台端末を使うことで、子どもが技能を習得するにあたって、見本の動画を見てそれぞれのペースで繰り返し練習することが可能になります。先生が目の前でやって見せるのも大事ですが、それだけではなく、持ち帰った端末でクラウド上のモデル動画を見ながら家で練習するなど、子どもに合わせた学び方の支援、安心して学ぶことにつながるのです。

この安心して学ぶというのは、非常に大事なことです。学校に行きにくくなる子どもたちの理由の多くは、友達関係もありますが、勉強の部分で自分だけできなかったり、他の子とペースを合わせられなかったりすることを気にする、ということが結構あります。

先ほどの技能の習得の評価で言えば、やっているところを動画で録画して、クラウドに提出することにしておけば、失敗しても、やり直してうまくいったときのものを提出する、ということが可能です。今までのように、「本番」でうまくいかなかったらそれでおしまい、というのでは、心が弱い子はそれだけでつらくなってしまいますが、端末をうまく使うことで、技能の学習とは別の、諦めずやり直す力も育っていくでしょう。

クラスの中のさまざまな子どもたちに対して、先生が皆に均等に時間を配分することは難しいですし、たくさんの支援が必要な子どももいれば、声掛けさえすれば大丈夫な子どももいます。一人ひとりが自立できれば、1時間の授業の中で、必要な人や場面により多くの時間をかけることができます。その意味では、GIGAによって合理的なタイム・マネジメントが可能になることは大きいと言えます。

また、先ほどもお話ししたように、これからは今まで以上に外国人の児童・生徒が増えてきます。そういったときも、子どもたちが自分の端末で翻訳ツールを使うことができれば、子どもたちも先生もずいぶん楽になります。今までは、人を付けることでそれを全部支えようとしていました。それは確かに正しい策ではありますが、そもそも今の時代に、人ですべてを解決するというモデルが合わないのですから、今後は、デジタルツールやAIの力を借りて、本質を外さないようにしながら、先生の仕事を少しずつ楽にしていくことが必要になります。

授業の最初に自分のめあてを自分で決める

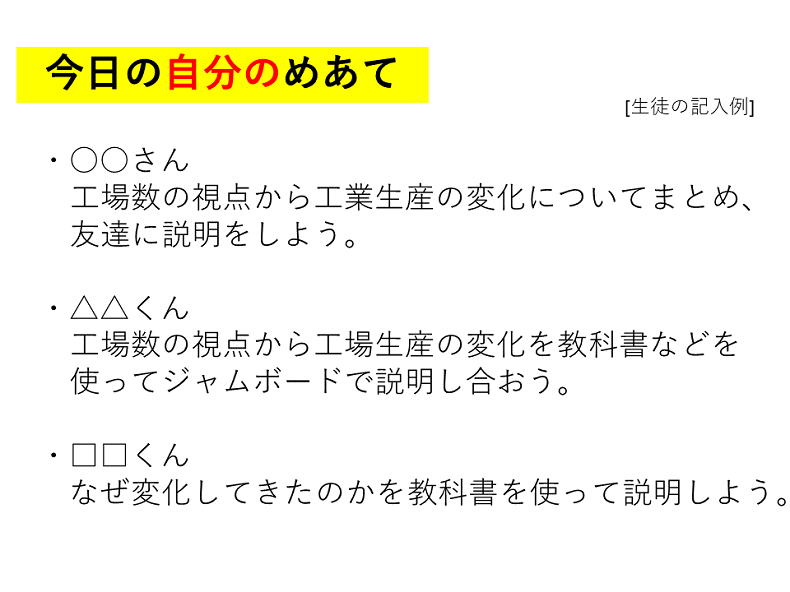

こちらは、ある学校の社会科の5年生の授業で、授業のはじめに子どもが学習課題を意識するときのものです。工場がどのように変化したか、という学習課題は教科書にも書いてあって、この工場の数の変化や生産の変化を考えますが、それを自分がどのように学ぶかを、各人で決めています。

考えてみれば、学習課題が同じであっても学び手はみな違うので、同じ学びになるはずはありません。この例では「きみは今日どう学ぶの?」ということを子ども自身に考えさせています。こうすることで、授業後の振り返りも一人ひとり違うものになります。そして、共同編集できるようにすれば、皆の振り返りを相互に読めるようになります。

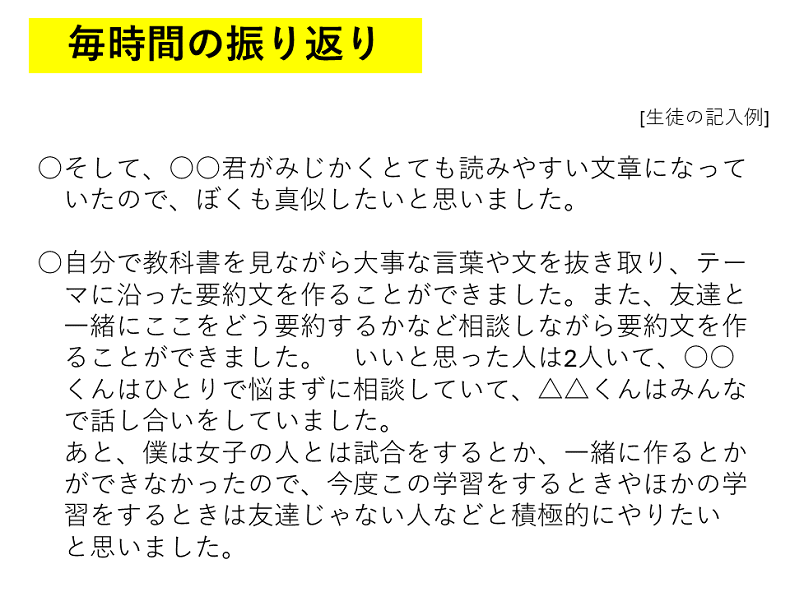

これは国語の振り返りですが、学習活動としてできたことや感じたことが、それぞれの言葉で書かれています。この中には国語のことだけでなく、自分がどのように学ぶべきかを自分で考えて試行錯誤し、学び手として上達したい、と思っている子どもの姿があります。

これこそが、「学びに向かう力」の育成につながる事例です。先生が全部説明して、子どもはそれを聞いていればよい、という授業から早く脱却して、「先生はもちろん君達のために働くけど、本質的には君達が自分たちでこういったことができるようになることが大事なんだよ」ということを、彼らに語り続けること。これこそが、今先生たちがしなければいけない役割であると思います。

「他者参照」でさまざまな考え方や方法があることに気づく

次に他者参照のお話です。これまで、特に算数では、授業の最初に一人で考える時間が15分ほどあって、わかる人は30秒でわかってしまうけれど、残りの時間はずっと考えていることにしておかなければならない。一方で、わからない人はさっぱりわからないけれど、これもまた考えているふりをしていなければならない、ということになっていました。そして先生は、わからない人のためにヒントカードを何種類もつくって説明していたわけですが、これも毎時間やれることではありません。

考えてみれば、15分後放っておかれて、その後初めて他の人の考えを聞いて、「何だ、そうだったのか」というのは、その子たちの15分を無駄にしていたことになりますよね。

ある小学校の6年生の算数では、1人1台端末を使って、いろいろな図形を自分で考えた観点で分類して、それぞれの意見を共有する、という活動を行っていました。分類の仕方は皆違います。理由を書いている人もいます。

これを考えていく途中で、他の人がどんなことをしているのかがわかれば、「そうやればいいのか」ということがわかったり、「僕はちょっと違う考えでやってみよう」ということもできます。つまり、1時間の授業の中で何回も小さなリフレクションが起こり、自分のやり方の改善につながるわけです。結果的に、学習の速度が速くなるということもあります。

私は、すべての授業でこれをしろとは言いません。特に算数・数学教育の方は、「1人でやることが大事じゃないか」と反発されます。おっしゃることも、気持ちもわかりますが、要は使い分けの問題です。

今日はこの方法でやろう、次の時間は別の方法でやってみよう、というのを、先生が決める場合もあれば、子ども自身が「自分は1人で考えたいから、何も見ないでやります」「私は、自分のやったことをいろんな人に見てもらって役に立ちたい」という場合もあります。子どもによってモチベーションはさまざまで、それを許容するような形の授業のスタイルになっているか、というのは、ある意味、学級経営でもあります。

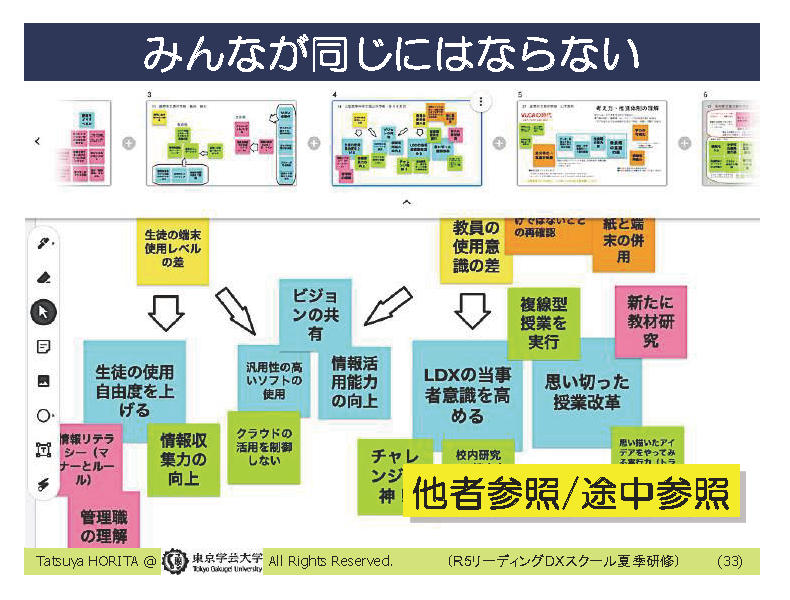

去年の夏に先生方の研修を行ったとき、講演の前に、Jamboardの付箋の使い方なども説明しておいて、私の講演を聞いて考えたことを1人1ファイルでまとめておくようお願いしました。

これを途中でも最後でも見せ合いました。どのまとめ方がいいとか悪いとかいうことではありません。学び手が違うのだから、当然どこが刺さるか、というのも違います。課題の捉え方も違います。それをどのようにまとめるかは、本人が決めることですよね。

同時に、他の人のまとめ方を見て、「なるほど、ああやってまとめればわかりやすいな」と気づくこともあります。これが途中の段階で参照できていれば(これは他者参照の中でも「途中参照」と言います)、子どもも学びやすくなり、先生も手伝いやすくなるでしょう。

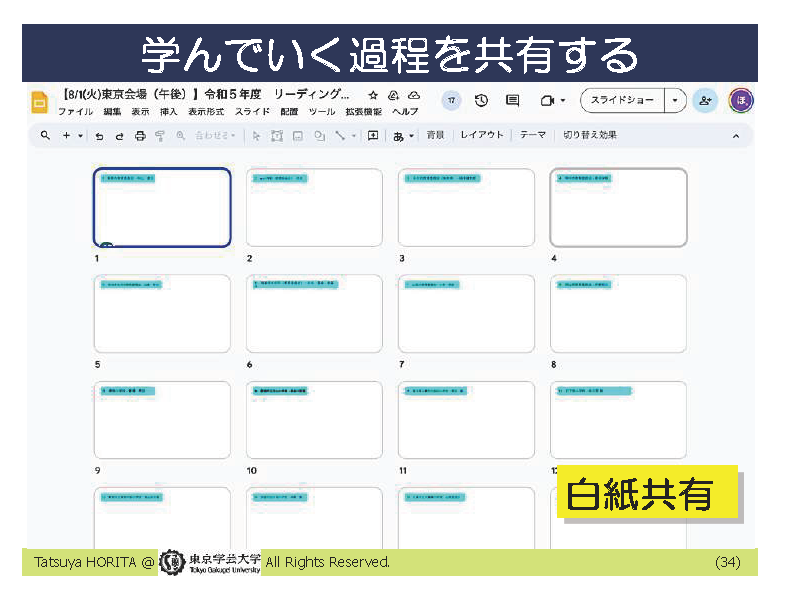

これができるようなれば、今度は最初の白紙の段階から共有できるようにしておいて、それぞれのペースでつくっていく様をお互い見合うこともできます。こうやって、一人ひとりの学びの戦略をお互いが共有して影響を受け合うことで、学び手としての上達も早くなるでしょう。

もちろん、最終的に答えが間違うときもあります。そのために、教科の学びとして先生がまとめる場面が当然必要ですが、これからの時代に学び手を育てることが重要であるとすれば、このようなクラウドを活用した学習環境でそれを行うことが大事なのです。

友達がつくったものを見て関わり合ったり相談したりすることで、子どもたちは当然話し合います。先生は、今誰が何をしているのかを自分の端末で把握できるので、「この子には早いうちに介入した方がいいな」とか、「この子はしばらく自分でやらせてみよう」といった判断ができるようになります。まさにこれが、GIGAで期待される授業なのです。

ICT活用頻度が授業改善につながることが必要

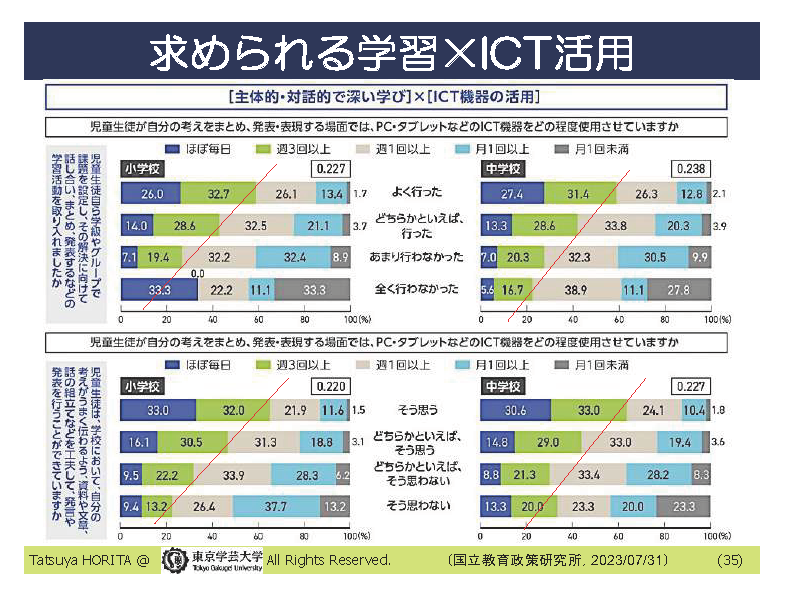

「主体的・対話的で深い学び」を行っている学校ほどICTを多く使っている

このような授業は、実はGIGAだから期待しているというよりも、そもそも今、「主体的・対話的で深い学び」という意味合いで求められている授業です。

昨年の学習状況調査の結果では、「主体的・対話的で深い学び」をやっている学校ほどICTを多く使っている、という傾向が明らかに出ています。このような学びを先生の力だけで実現するのはなかなか難しいからです

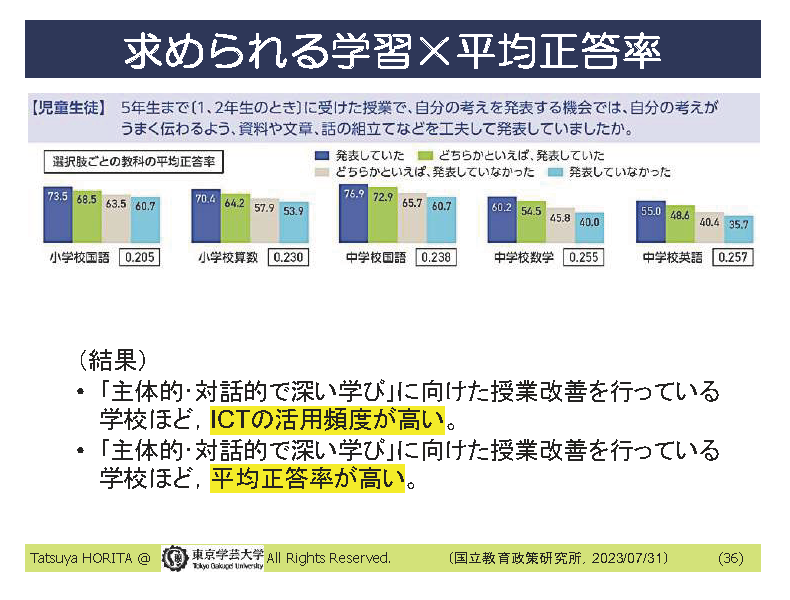

ICTの利用頻度が高く、平均正答率が高い

さらに、「主体的・対話的で深い学び」をしている学校ほど、学力調査のスコアが高くなっている、つまり、今、国が期待している学力なるものに達する確率が高いと考えられます。

この2つの話をまとめると、「主体的・対話的で深い学び」を実施している所ほどICTの活用頻度が高く、平均正答率が高いということになりますが、ICTがダイレクトに学力を上げているという話ではありません。

先生だけがICTを使っていたときは、わかりやすさにつながりますから、確かにそうだったかもしれません。しかし、子どもが使うときは、一人ひとりが自分のペースで学ぶ授業改善が伴っていない限り、ICTの効果は十分に出ないでしょう。ですから、授業改善が前提だということになります。

先生方の授業は、人によって違います。自分の授業を改善するのであれば、例えば、ある授業を子どもに任せることを考えると、今のうちに何を鍛えておかないといけないか、これができるようになったら、2学期にはこれくらいをやらせてみよう、というように、少し遠くを見た教材研究が必要になると思っています。

New Education Expo 2024 東京会場基調講演

2024年6月8日取材

スライド:堀田龍也先生ご提供資料

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第2回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

この記事をシェアする