- 2024年08月05日

この記事をシェアする

教育の情報化の現状と課題

(3)教育の情報化のトレンド

東京学芸大学教職大学院 堀田龍也先生

今回は、3つのお話をしたいと思います。

まず世の中の変化と、それによって学校教育が受ける影響。次に、その中で現場の先生が頑張っていらっしゃる様子をお話しします。最後に今、あるいはこれから課題になるであろうことについて、お示ししたいと思います。

※本文中の所属・役職などは、原則取材当時のものです

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第3回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

先進事例の蓄積と共有、DX戦略アドバイザーの配置…

教育の情報化のためのさまざまな支援

ここからは、教育の情報化のトレンドのお話をします。

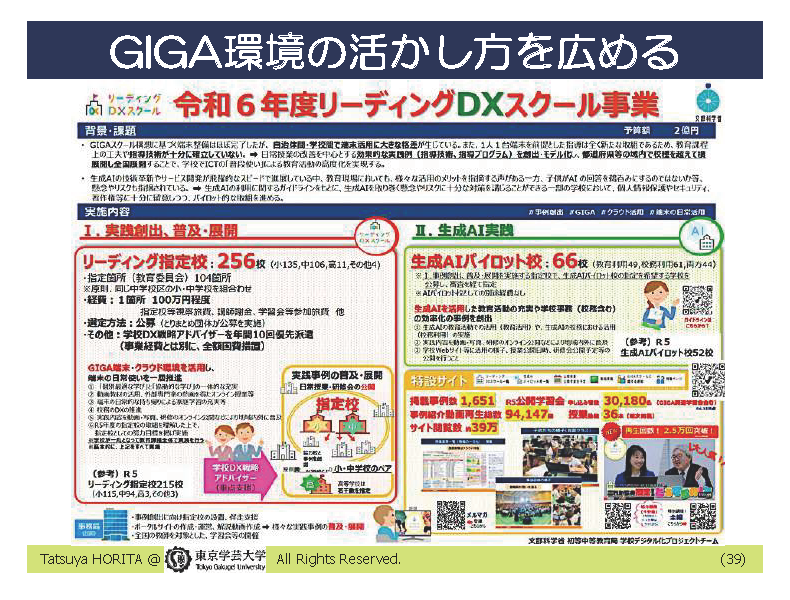

まず皆さんにぜひ注目していただきたいのは、昨年度からスタートした、文部科学省のプロジェクト「リーディングDXスクール」です。

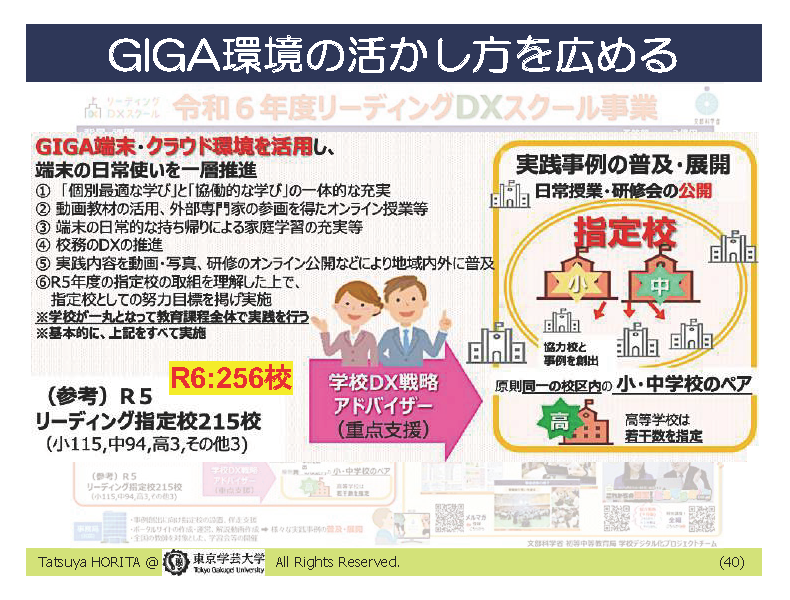

全国からの公募で手を挙げた学校を審査して、約100地区・256校が選定されました。この選定の条件には、必ず小学校と中学校のペアであること(その他に別の協力校があっても可)が指定されました。

リーディングDXとは、「文字通りDXをリードする」という意味です。せっかく端末が配備されても、それをうまく使っている学校とそうでない学校があるので、うまく使っているところはもっと推進して、それをモデルにして全国に見てもらう、という仕掛けです。

この指定校は、小中学校のペアの他に、別に「DXハイスクール」というプロジェクトが動いています。

この256校の中には、生成AIの活用の推進を頑張る、という学校も含まれています。

しかし、自治体によっては、教育委員会レベルの問題だったり、現場の悩みだったり、抱える問題は違います。それを支援するために、文部科学省では「学校DX戦略アドバイザー」を選定して、その人たちが教育委員会や学校に呼ばれてアドバイスをするときのための旅費全額を国で持つ、ということを行っています。

学校DX戦略アドバイザーの依頼の仕方などは文部科学省のWebサイトに載っています(※)。ですから、教育委員会の方のアンテナの高さや感度が本当に決定的な違いになるのですね。

学校DX戦略アドバイザー事業に関すること(文部科学省Webサイト)

文部科学省は、これまでおよそ5,000億円かけて小中学校に端末を配っています。この5,000億円は国のお金ですが、その他に自治体のお金も動いています。端末は、今の学習指導要領がスタートした直後に導入されましたが、次の学習指導要領が、今回これだけお金かけて配備したものを、なかったことにしてつくられるはずはありません。ということは、子どもたちが端末を使って学べることを前提として授業時数や学習活動が変えられていくことになります。

今までは、先生が教える分量を考えて、「ここからここまでを1時間をやりましょう」という感じで、内容と授業時数が決められていましたが、次の学習指導要領では、多分授業時数の考え方も変わってくるでしょう。

そのときに、子ども側に端末を使って自分で学ぶスキルや経験がないと、かなり大変なことになります。そのために、この2024年というのは非常に大事なタイミングであり、まだ十分でないところは今のうちに対策を講じておかなければならないと思います。

今のうちにネットワーク環境の整備が不可欠

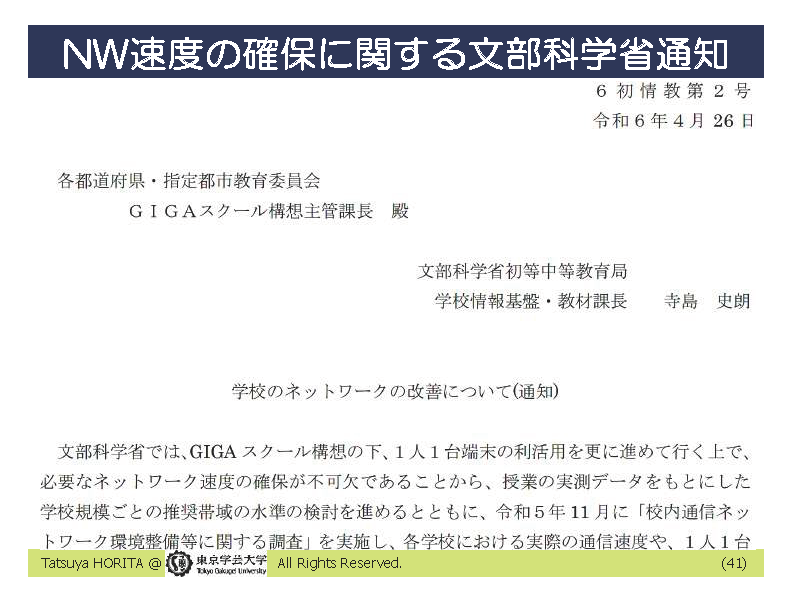

こちらは、文部科学省の学校情報基盤・教材課の寺島課長が教育委員会宛に今年4月26日に出した通知です。実は、文部科学省は少し前まで教科書の課はありましたが、教材の課はありませんでしたが、デジタル化が進んでくると、教材が学習の成果を左右する部分が増えてきました。

また、教科書に準拠した教材もあれば、そうでない教材もあります。さらに、デジタルはオンラインで流通しやすいので、教材の数も増えてきています。そういったことで、教材を所管する課ができ、さらに今年4月から名称が変わって、「学校情報基盤・教材課」となりました。この名称変更は、結構重要だと思います。

「学校情報基盤」というのは、学校の学びのインフラです。ですから、端末の整備や、その端末を使うための運用、ネットワークやクラウド、セキュリティの問題を所管する課をつくって、学校のネットワーク改善をさらに推進しようとしている、ということです。

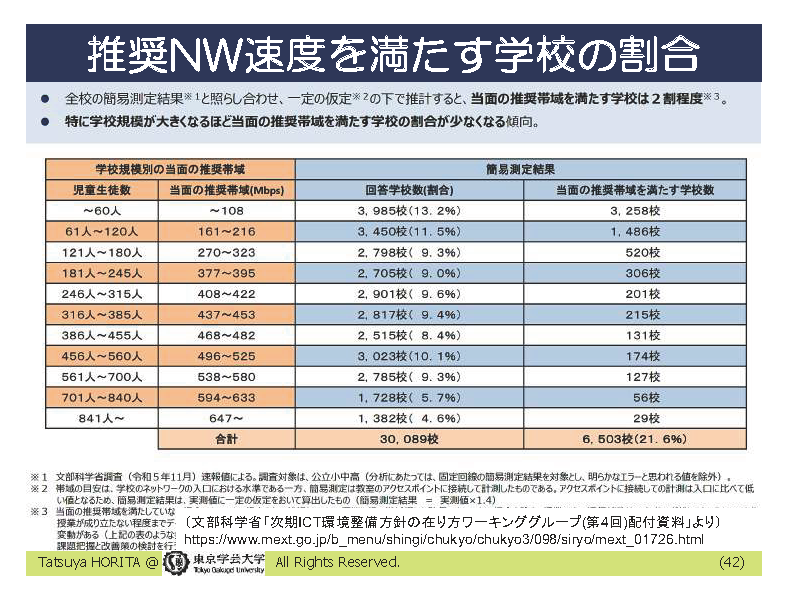

ネットワークの仕様は、当然学校の規模、児童・生徒数で左右されます。この児童・生徒数に対する推奨帯域に対して、実際の達成状況をアンケートで聞いた結果がこちらです。

回答を見ると、当面の推奨帯域を満たしている所は21.6%に過ぎません。「当面の」というのは、文科省が「とりあえず、最低限今はこれでやっておいてね」というレベルですが、それでも今のところ2割程度の学校しか達成できてないのです。

これについては、「うちの学校はこれで困っていないから大丈夫です」と言われる人もいらっしゃいますが、それは、あまり使っていないからで、その理由は、「ネットワークか遅くて使えないから」(笑)という、後ろ向きのトートロジーになってしまっています。

今後デジタル教科書はもっと普及するでしょう。学力調査もオンラインで行われるようになる。そうなったときに、ネットワークが脆弱なままでは、多分かなり苦しいことになります。

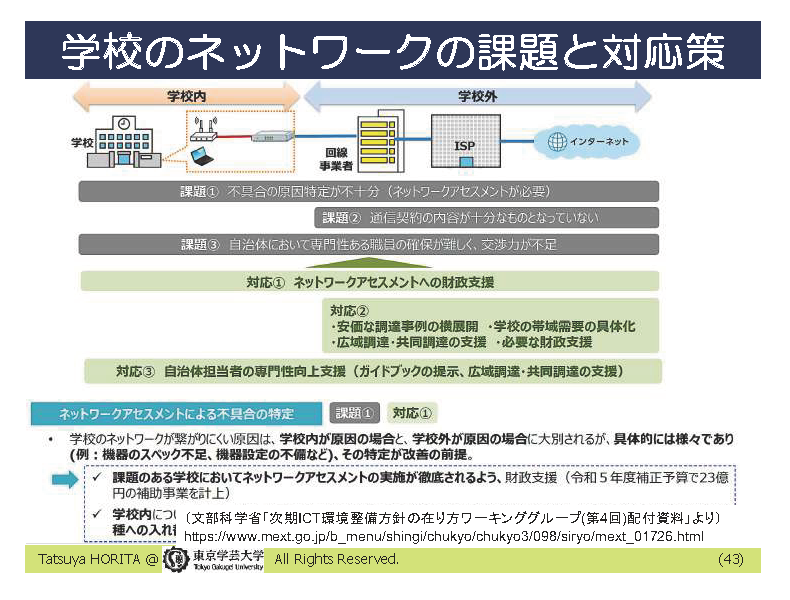

今こそネットワークの速度を相当上げておかなければいけない、ということで、学校のネットワークの課題に関する調査(ネットワークアセスメント)があります。

ネットワークには、インターネットから個別の学校の中まで、渋滞のように詰まるポイントがあって、それをチェックするのですね。

この費用は国が持つので、きちんとアセスメントしてくださいね、と呼び掛けているのですが、自治体はなかなか実施していません。

実際にアセスメントをすると、結構いろいろな不具合が見つかって、改善された例はいくつもあります。しかし、アセスメント自体をやっていないところは、それにも気づかないわけです。国の予算はまだ余っています。もったいないことです。皆さんの自治体はやられているしょうか。

アクセスログのさまざまな効用

生徒の端末は、当然アクセス制限をします。例えばフィルタリングです。フィルタリングのプログラムには、毎日何が・どのような理由でブロックされているのか、というログがすべて残っています。

つまり、教育委員会から見れば、どの端末からどんなサイトにアクセスしているということがわかるので、例えば、ある生徒が深夜に頻繁に動画サイトにアクセスしようとしている、ということまでわかります。このように、実データを開示して実態を把握することができるからこそ、安全であるわけです。

だからと言って、子どもたちに端末を使わせないというのは、また違う話です。学校で使わせないと、家の端末で見ようとするでしょう。家の端末にはここまでのフィルタリングはかけていないでしょうから、結局好き放題になる。それなら学校教育として、フィルタリングを使ってチェックをし、必要な指導を施して育てて行くほうがよい、ということになります。これは、教育委員会と業者との契約の仕方によって決まることなので、言い換えれば教育委員会のビジョンが問われることになると思います。

フィルタリングのアクセスログから、どのようなサイトに多くアクセスしているかがわかります。

たとえば、Googleの端末を入れている自治体では、中学校ではGoogle

Classroomへのアクセスが多く、次に検索、その次がスライドですが、小学校ではJamboardも多い、といったようなことが可視化されます。さらに、1週間では木曜日に集中している、などといったことも見えてきます。

さらに、学校全体だけでなく、個々の子どもがどのような教材を使っているか、ということも把握できます。

このように、アクセスログにはそれぞれの学校の教育活動の特色が現れますが、どの使い方がいいとか悪いとかいうこととは違います。教育委員会としては、個々の学校の教育がその特性に合わせて改善されているかを把握し、支えるという意味で、非常に重要なことであると思います。

これは、あくまで時間数でしかありませんが、先生はなかなかこういったものをすべて見ることはできません。このような個々の生徒の傾向を、アラートも含めた形で一覧できるようなダッシュボードが、今後出て来るとよいと思います。

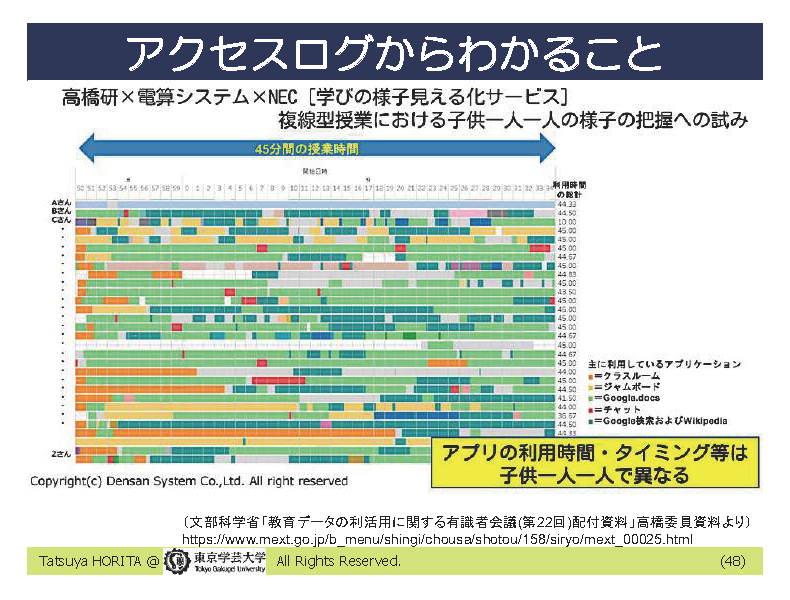

東京学芸大学の高橋純先生は、児童生徒の端末の利用状況の解析から、「学びの様子の見える化」の研究をされています。このグラフは、縦軸が生徒で、横軸が45分の授業のどのタイミングで何にアクセスしているかを表したものです。どこに・いつアクセスするかというのは、任意のタイミングなので、子どもによってこれだけ違います。

これを見ると、一人ひとりこれだけ違うのに「はい、皆さん手を止めてこっちを見なさい」などと声をかけるのはナンセンスだということがわかります。

これはまだ試行ですので、皆さんの自治体ですぐに使えるというところまでは行かないかもしれませんが、たぶん早晩製品化されるでしょう。そうすると、それを入れて授業の振り返りができているところと、知らなくてできていないところとは、また差がつく、ということが繰り返されることになります。

情報化により、学校経営も合理化できる

また、情報化による合理化で、先生方の仕事を軽減しよう、という動きもあります。

例えば、学校の公開研究会では事前申し込みは不要で、受付にQRコードが置いてあり、自分の端末で読み込むとチェックイン画面が出てきます。ここに所属と名前とメールアドレスを入れれば、これだけで来校者の名簿ができるわけです。同時に来校者には、見学可能な授業のリストや、指導案を見るためのURLが送られてくるので、参観する際には、端末で指導案を見る形です。

校内研修のポータルページでは、この学校の校内研修の歩みの資料や、参観した感想を記入して投稿するコーナーもつくれます。さらに、駐車場や校内案内図も載せておけば、案内の必要も軽減できます。

このようにすることで、印刷物を準備する必要がないので、まずコストがかからない。さらに、「配布資料を印刷するから、1週間前までに指導案を出してください」ということがなくなるので、校内研修に合わせて授業を調整しなければいけないという、なかなかナンセンスな話はなくなり、先生の授業の自由度が保障されることになります。

一方、見学する先生にとっても、より一人ひとりに応じた授業研修になります。このように、先生たちの働き方改革にもコストダウンにもなり、いいことばかりです。これはすでにいくつかの自治体で初めています。ぜひ皆さんもやってみてください。

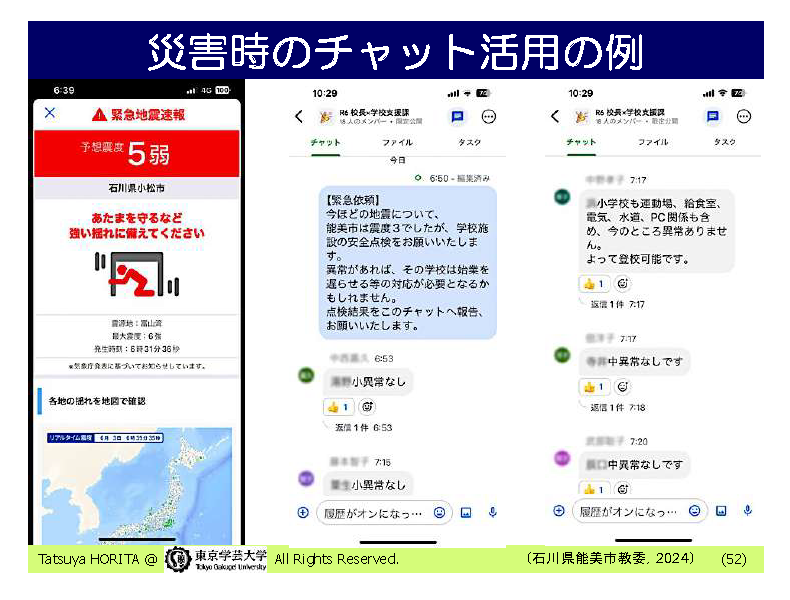

今年のお正月に能登で大きな地震があって、その後も大きな余震が続いていますが、そのときに石川県能美市の教育委員会がどのように対応したか、というスマホの画面です。

緊急依頼として、朝6時50分に「能美市は震度3でしたが、学校施設の安全検査をお願いします」というメッセージが教育委員会から送られると、6時53分にはすでに「○○小異常なし」という報告が入っています。

教育委員会ではここで連絡がつかない学校を重点的に見ればよいことになります。

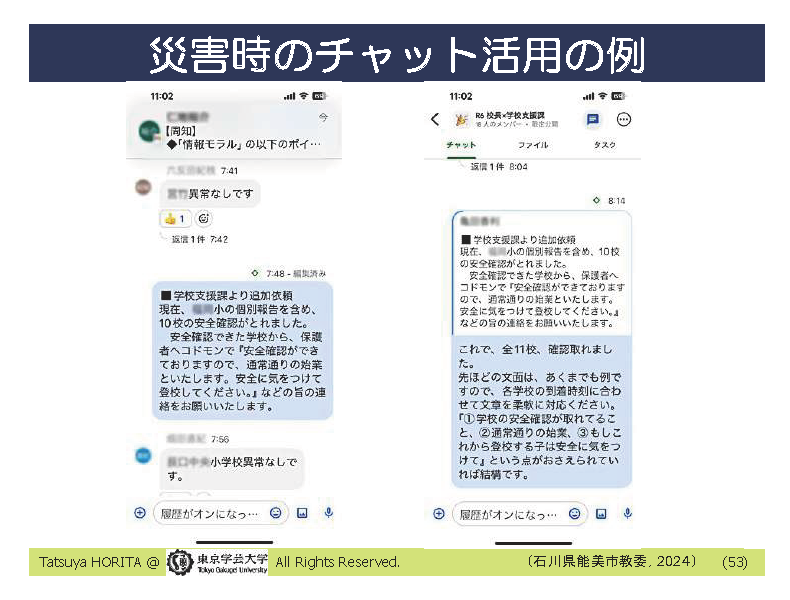

こちらは、その続きです。7時48分には、学校支援課からの追加の依頼で、「安全確認が取れたので、保護者にはCoDMON(※)にこういうことを書いて連絡をしてください」という通達をしています。

この文章は連絡の例なので、各学校に応じて編集して送ることになります。これに対して、各学校からの送信の報告も入ってきます。

これは、判断は現場でしつつ、状況の把握は常に透明化されているという、教育委員会と学校の連携の例です。こういったことが非常に大事なのです。6時53分は勤務時間じゃないだろう、と言う人がいますが、子どもの安全の方が重要でしょう。この市は、お正月に子どもたちが端末を持ち帰っていたので、子ども同士たちがみんなでメッセージ交換していました。そのため、安否確認も非常にやりやすかったそうです。

自治体によっては端末を持ち帰っていなかったり、持ち帰っても使えなかったり、というところもありました。そうすると、連絡は電話で取るしかなく、その電話がつながりにくくなってしまったために、安否確認すら翌日になったところもありました。

持ち帰っていたところはすぐに連絡が取れて、子どもたちの避難状況も把握できました。同時にオンライン授業で学びの保障ができ、友達とつながっていることによる帰属意識を保つことができました。

これは緊急時だけ持ち帰るというのでなく、日頃からいかに使いこなしておくことが大切か、ということです。

次期学習指導要領に向けて

ここまでのお話をまとめていきましょう。

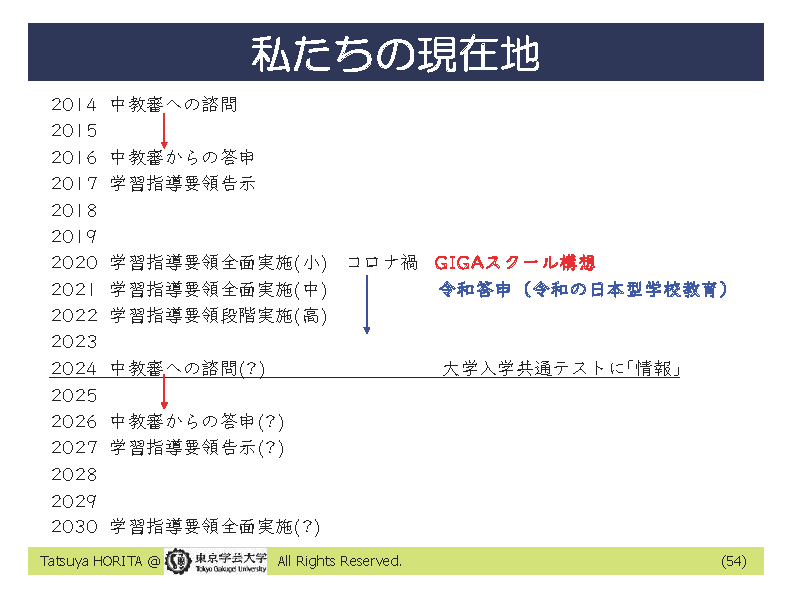

私たちの現在地を年表にしました。おそらく、今年2024年の秋に、文部科学大臣から中教審に「次の学習指導要領をどうしていくか、検討してください」という諮問が出るでしょう。

前回は、10年前の2014年に諮問があり、2016年に2年かけた中教審の審議の結果が出され、2017年に学習指導要領の告示が出され、そして2020年から小学校から全面実施になりました。

まったく同じタイミングで行われるかはまだわかりませんが、普通に考えればだいたい10年周期なので、今年は次の学習指導要領に向けた動きが活発化していくしでしょう。

そこでは、今トレンドとしてお話ししたことが、おそらく諮問の話題に入っていくことになりますから、そういうことに注目し、先回りして自分の所でできるところから用意をされていくとよいと思います。

もう一つは、来年1月から大学入学共通テストに「情報Ⅰ」が入ります。これは教科「情報」が必履修科目になって、学習指導要領3周目にして、ようやく入試に入るということになります。

この背景には、小中学校でGIGAの端末がすべて配られて、それを前提に学んだ子どもたちが高校生になり、必修科目の「情報Ⅰ」で、プログラミングも含めていろいろなことを学ぶ。その子どもたちが高3になったタイミングで大学入学共通テストに入る、ということです。

今年の春、浪人した人のために、旧課程生対象の問題もつくられているので、浪人生は1年限り「旧情報」と「情報Ⅰ」のどちらかを選択して受験できることになっています。つまり、これから「情報」が本格的に入試科目になる、ということです。

さらに、赤字と青字が、コロナ禍の関係で直近の動きとして入ってきたものです。コロナ禍後の学習指導要領のつくり方は、多分これまでとは結構変わる部分があるのではないか、と予想しています。

さらに、昨年度私はいろいろな教科教育の学会によく招かれました。以前は情報教育や管理職研修ばかりでしたので、これは各教科がいよいよカリキュラムを端末前提で考える時代になったのだと思います。

全国大学国語教育学会のシンポジウムのテーマは、「GIGAスクール時代における『書く』ことの学習指導をめぐって」でした。昔は黒板もノートも手書きでしたが、今やタイピングのように「打つ」ということも入れるのか、あれも「書く」ではないか、ということが議論になっています。

こういったことを、各教科のエキスパートの先生方が考え始めた、ということは、多分学習指導要領にそれなりに影響するということではないか、と思います。

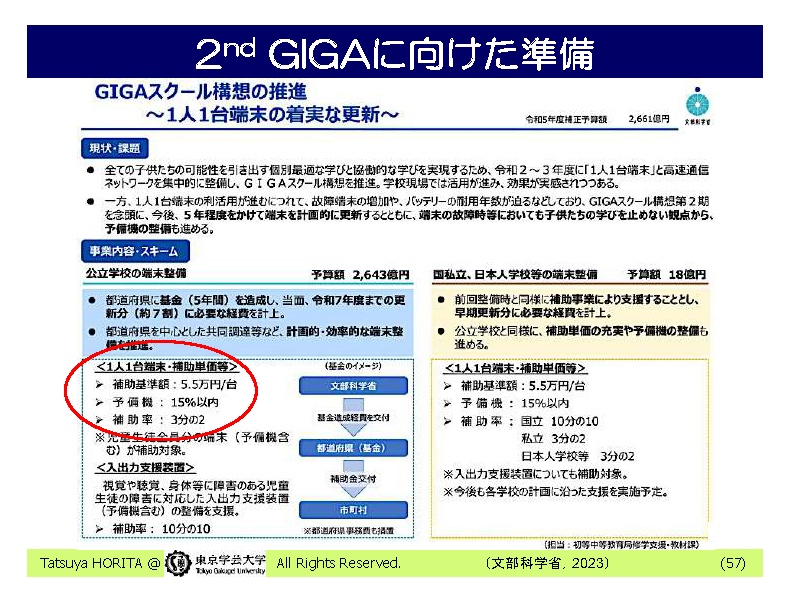

最後にぜひご理解していただきたいのがこちらです。私たちは、今、GIGAの第1段階が大体終わり、いよいよ次のフェーズに入ろうとしています。

この第2段階のGIGAは、1台当たりの端末の価格を4万5,000円だったものを5万5,000円としていますが、円安などいろいろな影響が起きています。

この第2段階の GIGAは、国が一斉にやるのではなく、各自治体がそれぞれのリプレイスのタイミングで行い、そのために国が用意したお金を各都道府県がうまく調整して使う、ということになっています。

ですので、都道府県の教育委員会のビジョンが非常に重要ですし、設置者である市町村にもちろん必要で、ここの連携がとても大事になります。今年度中に端末を入れ替えることになる予定の自治体が7.8%ありますので、そこがどのようなものを入れるかということを、多くの人たちが注目していくことになると思います。

New Education Expo2024 東京会場基調講演

2024年6月8日取材

スライド:堀田龍也先生ご提供資料

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第3回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

この記事をシェアする