2025年度入試を振り返る私立大の入試結果分析

志願者増は共通テスト方式で顕著

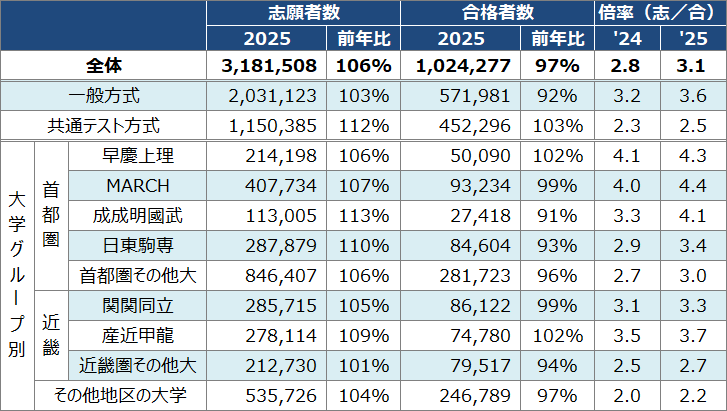

私立大の志願者は前年比106%と大きく増加しました<図表8>。河合塾の調査では一人当たりの受験校数が増加しており、新課程初年度の今春、例年より手厚く「保険」をかけておく受験生が多かったようです。

方式別にみると、一般方式は前年比103%、共通テスト方式は112%と、共通テスト方式で大きく増加しました。共通テスト方式の志願者増の中心は国公立大併願者によるものですが、私大専願者も今春は共通テスト方式で出願を増やしました。

合格者数に目を向けると、前年比97%と減少し、とくに一般方式では、92%と大きく減少しています。

大学グループ別でみていくと、首都圏で倍率の上昇が目立ちます。とくに「成成明國武」や「日東駒専」で合格者の減少幅が大きく、倍率が上昇しています。上位の大学を狙う受験生の併願先として、また少し背伸びをして有名大を狙う受験生の出願先として、このグループの大学が選ばれたようです。近畿圏も2つの大学グループ以外の「その他大」では志願者数は前年並みで、受験生は難関大・有名大志向が強い様子がうかがえます。

合格者数を減らした大学の中には、一般選抜から総合型・学校推薦型選抜に募集人員をシフトした大学のほか、入学定員の減員に踏み切った大学もみられます。また、今春入試で倍率2.0倍未満の大学グループでは志願者・合格者ともに減少しています。このグループだけで合格者数の減少は全体の3分の1を占めます。志願者の減少により合格者を出せず、結果的に合格者も昨年より減少した大学があるのです。

二極化進む私立大入試

今春の私立大入試は一般選抜、総合型・学校推薦型選抜ともに志願者が増加、倍率が上昇して全体としては昨年より厳しい入試となりました。とはいえ、私立大は志願者が集まる大学と集まらない大学に二極化しています。

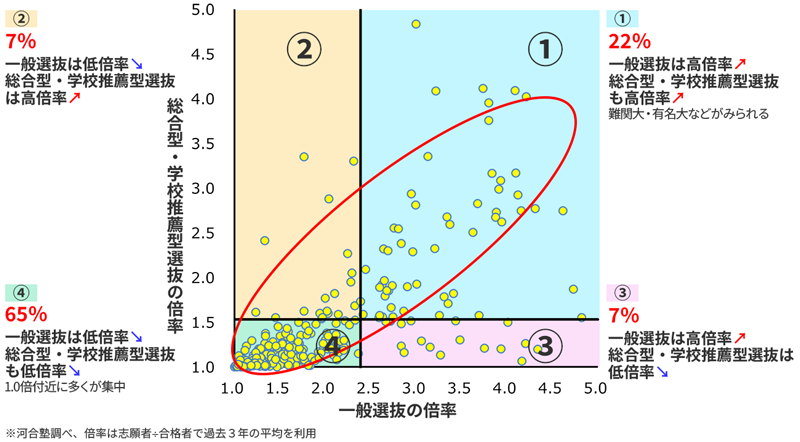

<図表9>は各大学の一般選抜と総合型・学校推薦型選抜の倍率をプロットした散布図です。両選抜の倍率の平均を基準に4分割すると、両選抜とも倍率が平均を上回る(①)に22%の大学が、両選抜とも下回る(④)に65%の大学が位置しており、全体の9割近くがこのいずれかに入っています。

さらに、④の倍率が平均を下回る大学の中には、両選抜とも倍率1.0倍付近に位置する、つまり志願者数≒合格者数となる大学も多くみられます。多くの合格者を出して定員を充足したくとも、すでに志願者が集まらない大学があるということです。

2024年度入試では、59%の私立大が定員割れとなっていました。2025年度も定員割れが大幅に改善する状況にはならないようです。

学部系統別の状況-法、経済で高い伸び

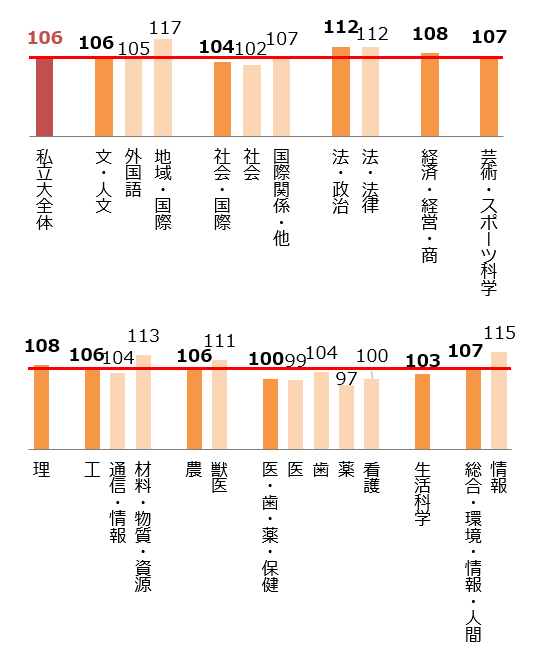

<図表10>は学部系統別の志願状況です。文系学部では、「法・政治」が前年比112%、「経済・経営・商」が同108%と増加しました。この2系統が私立大全体の志願者増をけん引しました。分野別では「地域・国際」が前年比117%、「国際関係・他」は同107%と、国際系も志願者が増加しました。

理系学部をみると「理」「工」「農」はいずれも増加しましたが、「工」「農」は私立大全体の前年比106%と近い値にとどまっています。また「医療系」は前年比100%と他系統に比べ低調でした。とくに「薬」は前年比97%と志願者が減少しました。

学際系「情報」分野の志願者は学部の新設などもあり、前年比115%と大きく増加しました。「工」の「通信・情報」分野が前年比104%であることを考えると、学際系の「情報」分野には志願者が集まっているといえます。

- 河合塾調べ(6/2現在、531大学判明分)

- グラフ内の数値は一般+共通テスト方式の志願者前年比(%)、濃い色は学部系統を、その右側の薄い色は系統内の特徴のある分野(抜粋)を示す

[画像をクリックで拡大]

最後に地元志向の変化について確認します。首都圏・近畿地区を除く各地区の受験生の志望大を地元と首都圏・近畿地区の大学に分けてみると、北海道、北陸、中国・四国地区ではコロナ禍前の2019年度より地元志向が低下、都市部の大学を受験する割合が上昇しました。入試の競争緩和により、難関大・有名大であっても数年前より合格しやすくなっていることなどから、都市部の大学をめざす受験生が増えたようです。北陸・東海、中国・四国地区では近畿地区の大学を志願する比率がコロナ禍前より上昇しています。

- 2025年度入試を振り返る

-

- 2025年度入試の特徴

- 総合型・学校推薦型選抜の概況

- 国公立大の入試結果分析

- 私立大の入試結果分析

- 2026年度以降の入試の展望