- 2024年08月05日

この記事をシェアする

教育の情報化の現状と課題

(1)社会の今

東京学芸大学教職大学院 堀田龍也先生

今回は、3つのお話をしたいと思います。

まず世の中の変化と、それによって学校教育が受ける影響。次に、その中で現場の先生が頑張っていらっしゃる様子をお話しします。最後に今、あるいはこれから課題になるであろうことについて、お示ししたいと思います。

※本文中の所属・役職などは、原則取材当時のものです

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第1回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

教員の年齢構成の変化は、今後ますます大きな課題に

こちらは、令和5年度の全国の公立学校教員の年齢別の人数構成です。縦軸が年齢、横軸が人数で、一番人数が多い年齢層が2万人強ですが、ここは現在59歳、すぐに定年になる年代です。これに続く50代の層が今後次々に退職されるというのが、学校の現状です。

これは、若返りという意味では望ましいことかもしれませんが、一方で、ベテランが持っている、長年培われたさまざまなノウハウが次々に失われていくということでもあります。教育には、簡単に変えてはいけない部分も当然ありますから、それをどのように若い人に伝えるか、というところが一つの大きな課題です。

こういったノウハウは、一般的には、40代の中堅の先生が学年主任や研究主任になって、上の世代から受け継いだものを若い人たちにつないでいきます。ところが、今はその中堅層の人数が一番少なくて、その人たちが学校のいろいろな中核的な任務を背負い、かつ若い人を育てる、ということになります。

一方で、30代をボリュームゾーンとして若い先生の数が大きく増加しています。少ない人数でたくさんの若い人を指導することには、当然限界があります。

先ほどの教員の年齢構成は、地域別によってかなり違いがあります。関東圏は、すでに20代から30代の先生が多くなっています。東京都は、だいたい初任から5~6年は同じ学校にいますが、その間に、学年主任などが回ってくることが多いようです。

1学年3学級であれば、5年目の先生が学年主任で、あとは2年目の先生と初任の先生ということが普通にあります。

それに比べると、東北地方はまだベテランの方が圧倒的に多くて行き届いた指導ができるので、そのおかげで学力が保てているということもあります。ただ、逆に言えば、10年経ったらこのベテランの先生方は皆おられなくなるので、これも大変なことになるでしょう。

しかも、東北地方は人口減少の最中にあって、そもそも先生になる年代の人口が少ないため、教員養成系の大学でも、すべての教科の免許を出すことか難しい状況になっています。そういった状況の中で、今後の日本中の教員養成をどうしていくかというのは、公教育の維持という観点でも非常に大きな課題になっています。

人口減少社会では働き方も変える必要があるが…

人口の入れ替わりというのは、当然先生の世界だけのことではありません。ご存知のように、日本全体でも出生数はどんどん減っています。

日経新聞の予測によると、2070年までの日本の人口は、0~14歳の子どもの数が毎年減っていきます。子どもは成長すれば、16~64歳の社会の担い手の年代に移行していきますが、この年代の人口も減っていくことになります。

一方で65歳以上の高齢者の人口は横ばいか、やや増えています。労働人口が減少するため、もう65歳で仕事は辞められないということです。しかし、高齢者は今までと同じ仕事の仕方はできないので、多様な働き方が用意されなければならないことになります。

世界の人口は増加し続ける中で、日本の人口は激減しています。その中で日本の位置を保っていくのは、なかなか難しいことです。そして、その影響はすぐ経済に現れます。

経済の話でいうと、為替レートや物価水準、購買力といった経済状況を示す指数として、「ビッグマック指数」というものがあります。これは、某ハンバーガーチェーンが出しているビッグマックというハンバーガーをいくらで買うか、というものです。ビッグマックはほぼ世界中の先進国にあって、レシピも同じです。それにいくら払えるか、ということは、つまりはその国の経済状況を表す一つの指標となっています。

2023年7月のデータでは、日本でビッグマックは450円ですが、スイスは1,151円です。つまり、スイスは国民がビッグマック1個を買うのに1,151円払える経済状況にあるということです。

もちろん、日本よりもっと下の国もありますが、先進国の中では日本は相当お安い。言い換えれば、この価格でなければ国民が持ちこたえられない国になっているということです。

ですから、他の国の人が日本に来ると、いろいろなものがとても安く見えるので、外国人が日本で爆買いをする、というのが普通になってきています。今、オーバーツーリズムのためにいろいろ困ったことが起きていますが、それを阻止してしまうと外国からのお金が日本に落ちなくなって、もっと厳しい状況になってしまいます。

さらに言えば、外国から日本に買い物に来るだけでなく、住んで労働者になってもらわないといけない、という時代になっています。その子どもたちは公立学校に行くので、日本語が母国語ではない子どもたちがたくさん入学してくることになります。これはすでにいろいろな先進国で起きています。最近出入国管理法も変わったので、多分日本でもこういった状況が拡大するでしょう。

そうすると、先生の足りないマンパワーだけで十分な対応ができるのか、ということを真剣に考えなければなりません。これは制度的課題であるとともに、運用的な課題でもあります。

人口減少と多様化の時代に、身に付けておくべき能力とは何か

このような時代を生きる子どもたちに、どのような能力が求められるのでしょうか。

日本では、学力のKPI(Key Performance Indicator:重要業績指標)を何らかの点数・ポイントが向上したことに帰着しがちで、入試もその一つと考えられています。

入試は人生の一つのハードルで、それを乗り越えることによって成長することがたくさんありますから、入試自体はどこの国にもあり、それ自体が悪いとは思いません。大事なのは、その入試の中身が、私たちが子どもの頃とは大きく変わっているということに先生たちがどの程度敏感でいられるか、ということです。

さらに、入試はゴールではありません。子どもたちは、入試を乗り越えた後もずっと学び続けなければなりません。その学び続けるエンジンを、学校にいるときにきちんと身に付けられる教育をしたか、ということについて、私たちはどれだけ責任を持てるのか。これは非常に大きなことだと思います。

「学力」から「資質・能力」へ 学力観の変化

2020年から動いている現行の学習指導要領では、「学力」という言い方をできるだけ最小限にしています。学力の捉え方が広くなっているのです。学力と言うと、とかくマスコミは「全国学力・学習状況調査」を「学力テスト」という言い方にして、都道府県別の平均点を出して順番を付けたがります。場合によっては、学校の先生までもがミスリードされてしまうことがあります。

あれが「学力調査」である理由は、例えば、「この問題が解けない子は誰だったのか。それに対してカリキュラムでどのように対応するのか」と、各学校が普段の授業の見直しをするという前提で「調査」になっているのです。平均点は目安の一つにはなりますが、あまり過剰に反応してはならないと思います。

学習指導要領では「学力」という言葉は最小限にして、「資質・能力」という言い方になりました。「学力」が身に付いた力を点数で測るものであるのに対して、「資質・能力」は、身に付けるために必要な精神的な働きや非認知的な部分も含めた、「学びに向かう力」が入ったものになっています。

非認知の研究が進んで、「自分の学びを自分でコントロールできる」ということに非常に重きが置かれるようになりました。この背景には、社会状況の大きな変化があります。

この「資質・能力の3つの柱」には、昔ながらの「知識及び技能」が当然入っていますが、そこには「実際の社会や生活で生きてはたらく」という修飾語がついています。つまり、この知識や技能が何の役に立つか、ということも一緒に教えられないといけませんよ、ということです。

「思考力、判断力、表現力など」は、一つ前の学習指導要領から重点化されていますが、こういった力を発揮できる学習体験が必要で、先生が全部教えてしまって子どもに判断を委ねないような授業は、いささか問題ですよ、ということです。

そして最上位に置かれているのが、この「学びに向かう力」、つまり学ぶ意欲や学び続けるための気持ちの持ちようです。さらに、学び続けるためにはスキルや、多少うまくいかなくてもへこたれないメンタリティーを持ち合わせた人が望まれる、ということです。

今はネット上にたくさんの学習のためのリソースがありますので、昔に比べると、学校を卒業してから自分で学び直したり学び足したりすることができます。

ですから、義務教育9年間、高校まで入れると12年間に、子どもにどれだけの知識を入れ込むかよりも、必要な知識をある程度入れておいて、あとはその子がいつでも学び足せるように、学ぶ意欲や学習スキル、自分の興味・関心を自覚させていくことの方が意味がある、という方向にパラダイムが変わっているのです。

制度はどうしても後追いになり、早々には変われないので、管理職に教育改革のビジョンがないと、現場では昔と同じやり方がずっと変わらず続いてしまうことになります。ですから、管理職の方はぜひ積極的に変える方向に動いていただきたいと思います。

PISAに見る日本の子どもの学び~学力は高いけれど自分で学ぶ自信はない

去年、PISA2022(OECD生徒の学習到達度評価)の学力の結果が公表されました。

この調査は、2009年から3年に1回行われています。新型コロナの関係で前回2018年から4年おいて2022年になりました。次の調査は来年、2025年に行われる行う予定です。

PISAは義務教育修了時点の15歳、日本で言えば高校1年生の4月頃に抽出調査の形で実施します。全世界で同じ問題や質問を、その国の言語に変換して行います。

調査は、科学的リテラシー、数学的リテラシー、リーディングリテラシーの3つについて行います。リーディングリテラシーは、日本では「読解力」とされているので、誤解する人がいますが、これはいろいろな情報をしっかり読み取る、という意味です。

今回この読解力は結構高かったのですが、前回2018年の調査では、成績がかなり下がったことが話題になりました。

このときは、2015年、2018年と連続して下がっていて、これはちょうどこのPISAの調査がCBTになったのと同じタイミングだったので、日本の子どもは、端末でテストを受けるという学習経験が圧倒的に少ないのが要因の一つだろう、と言われていました。今回これが持ち直したことに、どのぐらいGIGAが効いているかはわかりませんが、学習経験としてはある程度効いているのではないか、と言われています。

このPISAの調査には、全国学力・学習状況調査と同様に、子どもの学習状況に関する調査があります。

その中には、自律学習と自己効力感に関する質問があります。世界中でコロナ禍を経験したので、「今後またあのような事態になって休校になったとしたら、自分で学ぶことができる自信はありますか」というものです。

これに対して、「自信がある」と答えた子どもの割合は、日本は34位でした。PISAはOECD加盟国の調査なので参加国は今回37カ国、その中の34位です。つまり、学力は高いけれど、自分で学ぶ自信はない、ということです。

先ほどもお話ししたように、人口が減少して、年齢が高い人も働かなければならないということは、仕事を変えながら自分の役割を果たしていくような人生を送ることになる。そういう時代に生きる子どもたちにとって、自分で学ぶ自信がないのは非常に大きなリスクになります。

昔から、日本の子どもは、理科はよくできるけれど理科嫌いで、理科離れが問題だと言われていました。結果としての学力は高くても、それに向かう力や、それに向かう価値を理解することが身に付いていないのが、日本の教育の課題であるわけです。海外の人から見ると、学ぶ意味もわかっていないのに点数を取れるというのは、何とも不思議な国と思われていました。

しかし、それももう立ち行かなくなりました。今までは教員の高いレベルの教育力で何とかしてきましたが、それもどんどん弱体化しています。

先生主導の授業から、「一人ひとりの子どもが主語」の授業へ

そして求められる資質・能力が「学びに向かう力」に傾斜していくとき、ベテランの先生がマスに対してがっつり教えるようなやり方ではなく、一人ひとりの得意なことを見極めて、その子のやりたいことにどうやって向かっていくかを、子ども自身が決めていけるよう教師が支援して、そのための力を付けさせていかなければなりません。中教審も、「授業の形は、一人ひとりの子どもを主語にするように変わっていかなければならない」と言っています。

それなのに、私たちは授業というものは、先生が前に立って、今日のめあてを書いて、そして最後に振り返りをやらせるものだと思い込んでいないでしょうか。先生がしゃべらないで、子どもたちが頑張っているだけのような授業は、先生が仕事をしていない、というステレオタイプの見方が染み付いてるかもしれません。

また、毎時間の授業がすべて同じスタイルでなければいけない、と思ってしまっているところがあります。単元レベルで考えて、あるときは先生がしっかり教える授業があってもよいし、あるときは子どもたちがずっと試行錯誤を繰り返す時間があってもよいのです。

振り返りにしても、先生が自分でざっくりまとめて、「皆さん、わかりましたね」と言えば、子どもは「はい」と答えざるを得ない。誰かが皆の前で発言したら、しっかり聞いていなくても拍手しなければいけないといった、機械的なものになっていないでしょうか。これらも最初は意味があったと思いますが、運用の仕方だけが伝播した結果、形骸化してしまっていることが、往々にしてあります。

これは、そもそも一つひとつの教育活動や教授行為にどんな意味があるのか、ということを考えなくなってしまった結果かもしれません。先生は、皆個性が違うので、学級経営のやり方も当然違ってよいはずです。こういったことを、大きく見直さなければいけない時期に来ています。

自分の学びを自分で決める「自己調整学習」とは

「自己調整学習」という言葉が、今一種のトレンド、中心概念になっています。おそらく、次の学習指導要領は、この自己調整学習が中心に入ると思います。

英語ではSRL(Self-Regulated Learning)と言い、自分の学びを自分で制御する、という学び方です。これは世界中、特に欧米で非常に重視されている考え方です。

日本の授業は、授業が始まるまで、子どもたちに今日何の勉強をするのか知らされていない。先生が黒板に何か書いたら、取りあえずそれを写す。先生が一人でしゃべっているのをずっと聞いて、最後に先生がまとめたものを写して、おしまいです。頑張ってるのは先生です。子どもはそれに付き合って、いい具合に手を挙げたり発言したりするとポイントが上がる、という感じです。

もちろん、これはすべての人を同じ方向に育てて欧米に追い付け追い越せだった高度成長期までは、非常に有効に機能しました。しかし、この多様性の時代に、すべての先生が同じようなやり方ができるわけもなく、またその意味もなくなっている、ということです。

SRLのポイントは、このスライドにあるように、(1)子どもが(2)自分で選び(3)自分で振り返り(4)自分を向上させる、ということです。子どもがはじめから自分で「何をやるべきか」を選ぶことはできないので、最初は先生が2つの方法を示して、どちらでやるかを自分で決めさせたり、答えは同じになるとしても、やり方は何種類もあることを、ある程度ガイドすることから始めるとよいでしょう。

このように、学年の最初は先生のレギュレーションを強くしておいて、だんだん子どもに委ねていくことを続けることで、学年が上がっていけば、自然に自分でできるようになります。

自分で自分を向上させることの意味は、学び手として上手になるということですが、その姿は人によって違います。今日の学習心理学では、一人ひとりの学び方の特性(認知スタイル)が違うのに、同じ学習の方法を強いるのは非常に不合理だ、ということがはっきりしています。

私たちは、知らず知らずのうちに子どもたちに形式的な学びの形を強要して来なかったでしょうか。本人たちにもっと自覚させるようにしましょう、ということですね。

その意味で、これまで先生のペースで子どもたちを動かそうとしていたがために、それに付いて来られない子を、「あの子は特別な支援が必要だ」と見ていたところがあるかもしれません。本当は、一人ひとりが皆特別に支援されなければならないのです。

幸い今は、1人1台端末があるので、調べるスキルを身に付けておけば、子どもが自分で調べることができます。中には、教育委員会がフィルタリングを強く設定しているために、調べようとしてもできない所もありますが、これは教育委員会のビジョンの問題です。こういったことも積極的に見直していかなければならないタイミングにあります。

また、スライドの下の方にこれからの時代はVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)であると書かれています。要は、時代の流れが早くていろいろ変化する、ということです。このような時代には、今までのやり方では乗り越えられないことが次々に起こるので、いろいろな人と協力して何かをすることをたくさん経験しておいたほうがよい、という考え方です。そして、自分の意見も言えないまま他者と関わり、貢献することはできないということを考えると、自律的な学習者になる前提として、協働的な学びが必要になります。

今のような話をすると、「でも学力が大事じゃないか。先生が教えることがなくなるとは思えない」という話になりますが、なくなるはずがありません。ただ、先生がどうしても教えなければいけないことはどこなのか、ということです。先生が全部教えてしまったら、子どもは自分から学べる人にはなれません。

小学校の先生方は、よく「自分で学ぶなんて無理です」と言われますが、それは先生方がすべて教えてしまっているからでしょう。中学校の先生は、もちろん十分指導してくださいますが、本当に忙しいので、小学校ほど細かくは指導できません。ですから、小学校の高学年頃までには自律的な学び手になっていないと、その後で身に付けていくのは難しいのではないかと思います。

全国学力・学習状況調査の問題も変わってきた

こちらは、今年の全国学力・学習状況調査の、小学校6年生の国語の問題です。最初の1番は、オンライン交流で他校の図書委員会の取り組みを教えてもらうために、メールのやりとりからスタートして、その後オンラインで相談をする、という設定です。

国語の問題が横書きで、漫画のような吹き出しになっている。そして、言葉のやりとりの部分を予めどのように用意するか、メモを取るかという設問です。

学力調査の国語の最初の問題がこれであることは、つまり、授業の中でこのような活動をしていることが前提なのです。やったことのある子どもはわかりますが、やってない人は大変でしょうね。

国語の力は、さまざまな場面で発揮されます。もちろん、漢字を読んだり、文法を問うたりという問題がなくなっているわけではありませんが、こういった文脈を重視した設定の問題がいろいろ出てきています。

こちらは今年の中学校3年の国語の最初の問題です。フィルターバブルが題材で、図と説明、解説が横書きで、これについて話し合っていく設定になっています。

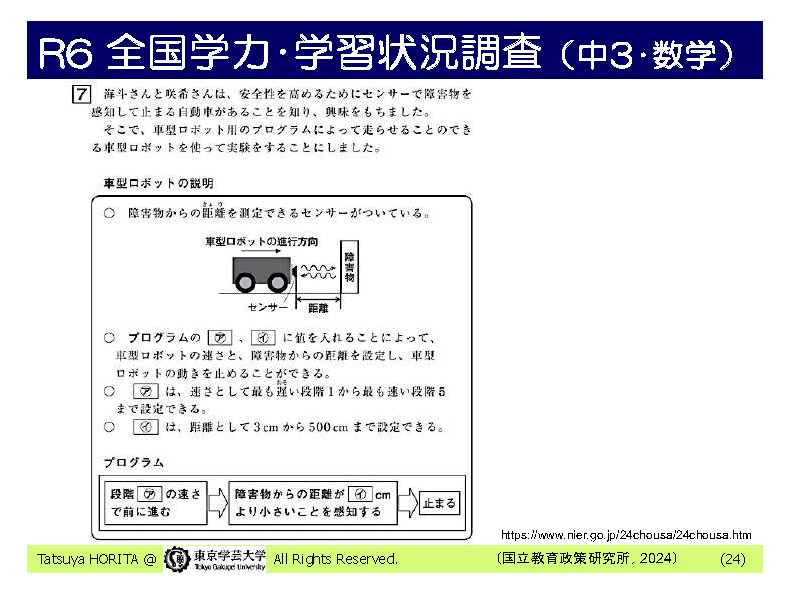

さらにこちらは、中学校3年の数学の問題です。車型ロボットに、障害物との間の距離を計測するセンサが付いています。

このロボットを走らせる実験をしたときの結果のグラフについて考える問題です。この「箱ひげ図」は、2021年から中学校の学習指導要領に入りました。全国学力・学習状況調査に箱ひげ図が出るのはすでに2回目で、データ社会を意識した出題になっているのがわかります。

教科の専門家である先生方は、昔からあるものこそ各教科の本質であると思いがちですが、ここにわざわざ新しいものが入ったということは、時代に合わせてアップデートしていかなければならないからです。

従来からの内容の方が良ければ、出題内容を変える必要はないわけですから。そうなると、先生方には新しい内容をどのように研究し、実践していくかが重要になります。

またこの問題の続きに、理由を文章で書かせる問題がありました。数学で理由を説明させることは、授業の中ではよくありますが、学力調査で出題されたことはなかなかありませんでした。これも新しい傾向です。さらに、間もなくこの学力調査はCBTになります。そうなるとキーボード入力ができないと大変です。

学習状況調査~今回は子どもたちに質問してみた

授業の中のICT機器の使用助教の質問

アンケート形式の学習状況調査は、すでに端末で回答する形になっています。この質問に、

「授業の中でタブレットなどのICT機器を活用することをどのように感じていますか」というものがありました。

これは、少し前までは先生に聞いていましたが、先生が「やっている」「できている」と答えても子どもに伝わっていない、あるいは本当は毎日やってほしいけれど、たまにしか使っていない、ということもあるので、今回は児童・生徒に聞いています。

この質問には、「自分のペースで理解しながら学習を進めることができる」「わからないところがあったら、すぐ調べることができる」「協力しながら学習を進めることができる」「楽しみながら学習を進めることができる」などの枝問があり、「とてもそう思う」から「そう思わない」までの4段階で答えてもらいます。

つまり、自分で決めていろいろやれているか。それによって学習が楽しくなり、そして自分のペースでやれたらわかりやすくなり、困ったらお友達に相談できるか。機器を活用することで、クラウドで共有されていれば友達と意見を共有したり比べたりすることができるので、そういったことがやりやすくなっているか、ということを聞いています。

たとえば、「わからないことがあった時に、すぐ調べることができるか」という質問については、先生が「今からタブレットを使うから出しなさい/しまいなさい」とやっていては成り立ちませんね。この質問には、「GIGAが始まって1、2年は、こんな状態でも仕方なかったかもしれませんが、今は当然子どもの判断で使わせていますよね。まさか未だに先生が制御していないですよね」というメッセージが込められています。ここでドキッとされた方は、ぜひ授業の運営の参考にしていただきたいと思います。

この全国学力・学習状況調査については、問題のタイプが変わったことや、データ活用にシフトしたことなどについて、いろいろな新聞で取り上げられました。今後学力調査も、来年の中学校の理科から端末で解答するCBTに移っていきますので、その対応はしっかりできてほしいと思います。

New Education Expo 2024 東京会場基調講演

2024年6月8日取材

スライド:堀田龍也先生ご提供資料

- 教育の情報化の現状と課題

【 連載第1回(全3回)】 -

- (1)社会の今

- (2)学校現場の努力の様子

- (3)教育の情報化のトレンド

この記事をシェアする